第2回「2024年問題」に関するアンケート調査

2024年4月、建設業や運輸業などで時間外労働の上限規制が適用された。この「2024年問題」が経営に「マイナス」の影響と回答した企業は55.3%と半数を超えた。前回調査(2023年10月)の61.9%から6.6ポイント改善したが、依然として企業経営に影響を及ぼしていることがわかった。

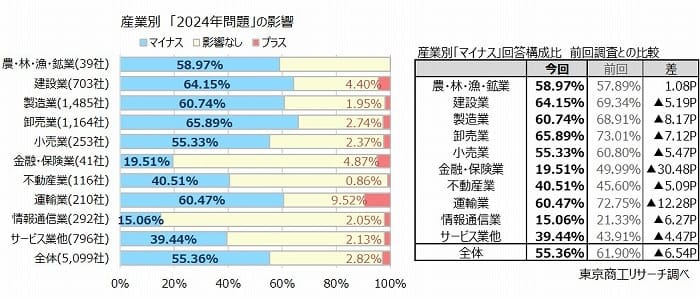

産業別で「マイナス」が最も多かったのは、卸売業の65.8%。次いで、建設業64.1%、製造業60.7%の順。前回調査と比べ、農・林・漁・鉱業を除く9産業で「マイナス」の構成比が低下した。

業種別で、「マイナス」が最も高かったのは「パルプ・紙・紙加工品製造業」の85.7%だった。

一方、「プラス」の回答は、「2024年問題」が直撃した「道路貨物運送業」が12.5%で最も高かった。価格交渉やドライバーの待遇改善に率先して取り組んだ企業にはメリットが生じてきた可能性がある。ただ、「プラス」が20%を超えた業種はなく、「2024年問題」への対応に幅広い業界が苦慮している状況に変わりはない。

「2024年問題」の「マイナス」の影響では、「物流・建設コスト増加による利益率の悪化」が71.4%で最も高かった。「労務管理の煩雑化」も全産業で17.4%(前回15.9%)と上昇した。建設業が42.4%(同35.7%)、運輸業が50.0%(同43.2%)と上昇し、構成比を押し上げた。

建設業や運輸業は、規制適用前から利益率の低下やコストアップを懸念する企業が多かった。規制適用後、経営への影響が明確になり、労務管理の負担増を訴える企業の割合が高まってきた。

※ 本調査は、2024年6月3日~10日にインターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答5,099社を集計・分析した。「2024年問題」に関するアンケートは、2023年10月に続き2回目の実施。

※ 資本金1億円以上を大企業、1億円未満(資本金がない法人・個人企業を含む)を中小企業と定義した。

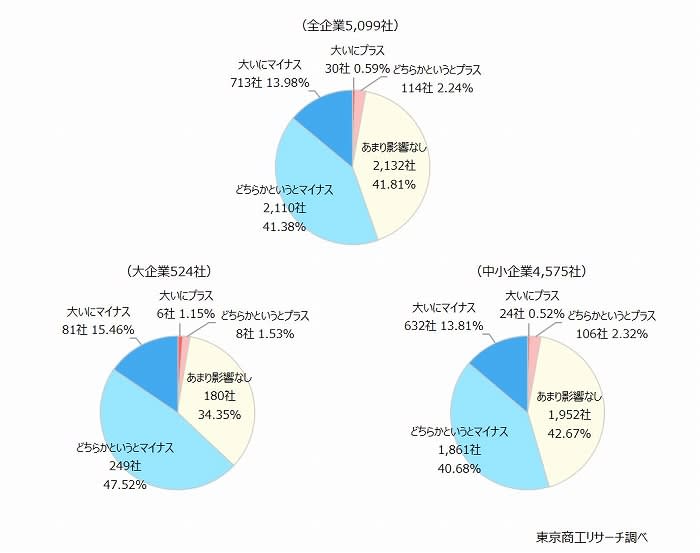

Q1. 2024年4月1日以降、自動車運転業務(トラックドライバーなど)や建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。こうした「2024年問題」は、貴社の経営に影響していますか?

◇「マイナス」影響が5割超

「2024年問題」について、「マイナス」の影響と回答した企業は55.3%(5,099社中、2,823社)で、半数を超えた。内訳は、「大いにマイナス」が13.9%(713社)、「どちらかというとマイナス」が41.3%(2,110社)だった。

規模別では、「マイナス」が、大企業62.9%(前回68.0%)、中小企業54.4%(同60.9%)といずれも前回から改善した。大企業が中小企業を8.5ポイント(同7.1ポイント)上回り、大企業ほど「マイナス」影響が大きい。

【産業別】「マイナス」回答 トップは卸売業の65.8%

産業別で、「マイナス」と回答したトップは、卸売業の65.8%(1,164社中、767社)だった。各産業を繋ぎ、円滑な流通システムの構築を担う卸売業は、配送コスト上昇への対応や納品スケジュールの見直しを懸念する声が多い。

次いで、建設業64.1%(703社中、451社)、製造業60.7%(1,485社中、902社)、運輸業60.4%(210社中、127社)が続いた。

10産業のうち、「マイナス」が半数を超えたのは6産業(前回同数)だった。

一方、「マイナス」の構成比を前回調査と比較すると、農・林・漁・鉱業を除く9産業で低下した。規制適用前の前回は、影響が不透明なこともあり「マイナス」影響を危惧する企業が多かったが、適用後は影響が見えてきたことで不安感が薄れた企業が多いようだ。

運輸業は、前回調査で「マイナス」回答率が7割以上(構成比72.7%)に達していたが、今回調査では12.2ポイント低下し、金融・保険業に次ぐ低下幅となった。荷主や元請業者との交渉や社内体制が整い始めた可能性がある。

【業種別】マイナス影響は「パルプ・紙・紙加工品製造業」がトップ

産業を細分化した業種別(回答母数10以上)では、「マイナス」回答の最高は、「パルプ・紙・紙加工品製造業」の85.7%(前回84.0%、2位)。前回1位の「食料品製造業」は75.0%(同86.8%)で4位に下がった。

国土交通省によれば、30分以上の荷待ち時間の件数が多い輸送品目として、加工食品、建設資材、紙・パルプが挙げられている。これらを取り扱う業者へ向け、2020年春にガイドラインが策定されたが、まだ環境整備が十分に進んでいない可能性を示唆している。

ただ、「マイナス」回答が8割を超えた業種は「パルプ・紙・紙加工品製造業」の1業種(前回11業種)のみで、前回から「マイナス」構成比が低下した業種が多かった。

「プラス」影響では、「道路貨物運送業」が12.5%でトップ。「マイナス」影響も64.5%と多いが、価格交渉やドライバーの待遇改善などで「プラス」と捉える企業も出てきたようだ。

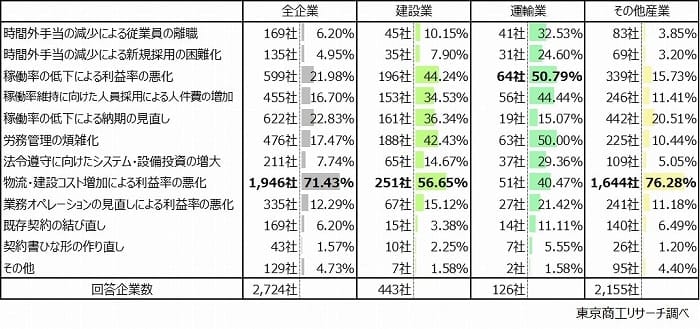

Q2. どのようなマイナスの影響を受けそうですか?(複数回答)

◇「物流・建設コスト増加による利益率の悪化」が71.4%でトップ

「2024年問題」によるマイナスの影響では、「物流・建設コスト増加による利益率の悪化」が71.4%(2,724社中、1,946社)と、前回に引き続きトップだった。原材料や燃料費アップ、人手不足などの対応に苦慮するなか、「2024年問題」で運賃や作業費などのコストが上昇傾向にあり、さらなる業績悪化を懸念する企業が多い。

次いで、「稼働率の低下による納期の見直し」が22.8%で続き、稼働率の低下で納品スケジュールに支障が出ることを懸念する企業が多い。特に建設業が36.3%(161社)と回答率が高かった。

建設業では、「物流・建設コスト増加による利益率の悪化」が56.6%で最も高い。次いで、「稼働率の低下による利益率の悪化」が44.2%で続き、残業規制によって収益悪化を懸念する企業が多かった。

運輸業では、「稼働率の低下による利益率の悪化」が50.7%で最も高く、全産業、建設業と同様に利益率を懸念する企業が多い。次いで、「労務管理の煩雑化」が50.0%とほぼ同水準で続き、この2項目の回答率が50%を超えた。時間外労働の上限規制が適用され、従業員の勤怠状況をより正確に把握する必要があり、厳格な労務管理が求められている。ドライバーの待遇改善には必要不可欠だが、煩雑化した労務管理業務が負担になっている企業が多いようだ。

「労務管理の煩雑化」は、建設業が42.4%、運輸業が50.0%と時間外労働の上限規制の対象の業界で高く、その他産業の回答率10.4%との乖離が大きい。

2024年4月から建設業と運輸業の時間外労働の上限規制が適用された「2024年問題」について、「マイナス」影響が発生すると回答した企業は5割以上(構成比55.3%)を占めた。

2024年1-5月の「人手不足」関連倒産(後継者難を除く)は118件発生したが、このうち建設業は30件(前年同期比150.0%増)、運輸業は25件(同66.6%増)と、いずれも前年同期から大きく増加した。慢性的な人手不足に加え、円安や原油高などを背景にした資材や燃料費などの各種コストアップで収益が悪化した企業は多い。さらに2業界とも産業構造で下請け色が濃く、価格や納期などの条件交渉がうまく進まない企業も少なくない。このため、「2024年問題」で今後の見通しが立たず、市場から退出するケースがさらに増える事態も懸念される。

一方、「マイナス」割合を前回調査と比較すると、建設業が69.3%から64.1%に5.2ポイント、運輸業が72.7%から60.4%に12.3ポイント改善した。「2024年問題」への対応が進み、状況が改善した企業もみられるようだ。これまでは下請け側の自助努力に任せてきた側面があったが、発注側でも大手企業などを中心に、効率化や負担軽減への取り組みを進める企業も増えている。

建設・運輸企業の市場退出を抑制し、物流や建設の“クライシス”を防ぐには、産業全体で取り組みを進めることが必要だ。