親が認知症と診断されたら、いち早く、介護認定を受けましょう。ここでは、親の認知症が不安なときにすることのSTEP6、7をご紹介します。

↓↓STEP4、5はこちら

お話を伺ったのは

杉山孝博さん

すぎやま・たかひろ●医師。川崎幸クリニック(神奈川県)院長。

1981年より「認知症の人と家族の会」の活動に参加。認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護の制度化、グループホームなどの質を評価する委員や委員長を歴任。患者や家族とともに、50年近く地域医療に取り組んでいる。

『認知症の9大法則 50症例と対策』(法研)など著書多数。

黒田尚子さん

くろだ・なおこ●ファイナンシャルプランナー。CFP®認定者。1級FP技能士。患者家計サポート協会顧問。城西国際大学非常勤講師。

病気に対する経済的な備えの重要性を伝える活動の他、老後・介護・消費者問題にも注力する。

近著は『終活1年目の教科書 後悔のない人生を送るための新しい終活法』(アスコム)。

STEP6 介護認定を受ける

認知症と診断されたら、家族だけで抱え込まないことが重要だ。専門家とつながるためにも、まずは介護保険の申請を。

認知症でも人により要介護度が低くなることも

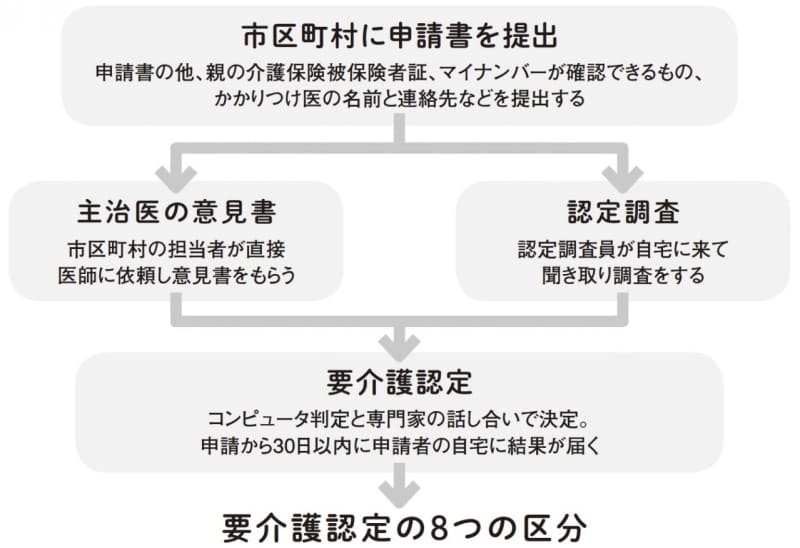

介護保険サービスを受けるには、親が住む自治体や地域包括支援センターへの申請が必要です。その後、市区町村の職員などが聞き取り調査をするため親の自宅を訪問します。認知症の人は家族以外の前ではシャキッとしていることが多いので、実態とかけ離れた認定をされないように、調査当日はできるだけ家族が立ち会いたいもの。調査が終わったら認定員に声をかけ、親のいない場所で実際の親の様子を伝えるといいでしょう。

この調査結果と主治医の意見書をもとに、1カ月ほどで認定結果が送られてきます。認知機能が低下していても、体の動きに問題がない場合は要介護度が低くなることがあります。納得がいかない場合は、不服申し立て(審査請求)や区分変更を行うことも可能です。(黒田さん)

介護保険を申請するには?

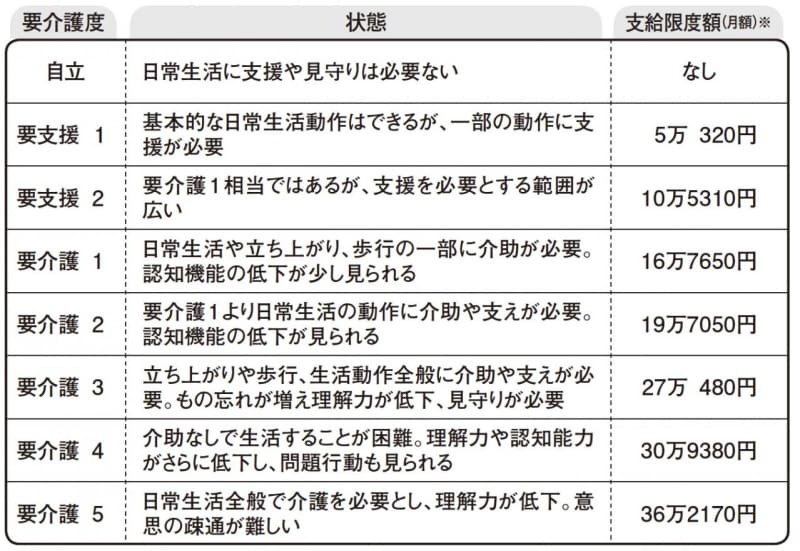

要介護認定の8つの区分

親に必要なサービスはケアマネジャーと相談を

介護保険を受けるためにはケアプランの作成が必要です。居宅介護支援事業所と契約し、担当のケアマネジャーを決めます。要介護度によって使えるサービスの上限額が決まっているので、親に必要なサービスは何か、ケアマネジャーと相談して決めていきましょう。?(黒田さん)

介護保険で受けられるサポート例

在宅で

【訪問介護(ホームヘルプ)】身体介護や生活援助

【訪問リハビリ】機能回復訓練

【福祉用具貸与】自宅の環境改善に

【住宅改修】20万円まで利用可能

施設に通う

【デイサービス(通所介護)】施設で運動や入浴

【デイケア(通所リハビリ)】施設で機能回復

【ショートステイ(短期入所生活介護)】30日間まで短期滞在

STEP7 ひとりで抱え込まない、親と「今後」を話す

認知症の進行そのものはゆっくりであることが多いもの。長期戦を覚悟し、親に必要な部分を中心にサポートしていこう。

認知症でも自宅で住み続けるための支えを

高齢者のひとり暮らしや老老世帯が増えています。「認知症なのだから、子どもがそばで支えるべき」と思う人も多いかもしれませんが、子どもも、介護は素人。認知症の知識は多くはないはずです。仕事や家族を犠牲にして親の介護に専念するより、情報を集めて現在の生活をできるだけ安全に維持できるよう支えることのほうが大切です。

きょうだいや親戚などとも連携し、役割分担を明確に。先々のことも考えて、認知症に対応する施設の見学なども進めていきましょう。?(黒田さん)

ひとり暮らしの親の見守りシステム例 要介護1・花子さんの場合

自治体のサービス

● 毎日の夕食の宅配サービス(1食500円)

● ガス警報装置をレンタル(無料)

● 地域の「見守りネットワーク」に登録

● GPS端末をレンタル(無料)

● 民生委員の定期訪問

介護保険サービス

● 週2回のデイサービス

● 週2回30分ずつの訪問介護

● 住宅改修で段差をなくす

● 介護用品レンタルで風呂場とトイレに手すりを設置

子どもの役割

● 介護サービスなどの申し込み

● 担当者からの問い合わせへの対応

● お金の管理(銀行への代理人申請をしてから)

● 定期的に連絡や帰省をして安否を確認

その他の対策

● お隣さんと連絡先を交換

● 「トイレ」「お風呂」などドアに張り紙をして間違い予防

● よく使うものを取り出しやすくする

ひとりで抱え込まないこと

認知症の介護には、割り切りも必要です。介護サービスと親との橋渡しをしたり、薬の管理をサポートしたり、病院につき添ったりが必要になる場合も多いのですが、全責任を子どもが負う必要はありません。入浴しなくても、トンチンカンな服装をしていても、同じものばかり食べていても、ある程度「仕方がない」と割り切りましょう。

ご近所の方にも親が認知症であることを伝え、何かあったときに備えて連絡先を交換しておくといいですね。ひとりで抱え込まず、親子とも機嫌よく過ごすことが大切です。?(杉山さん)

薬の管理をサポートしよう

認知症の人は薬の管理が難しくなることも。高齢者は薬の副作用が出やすいので注意が必要だ。

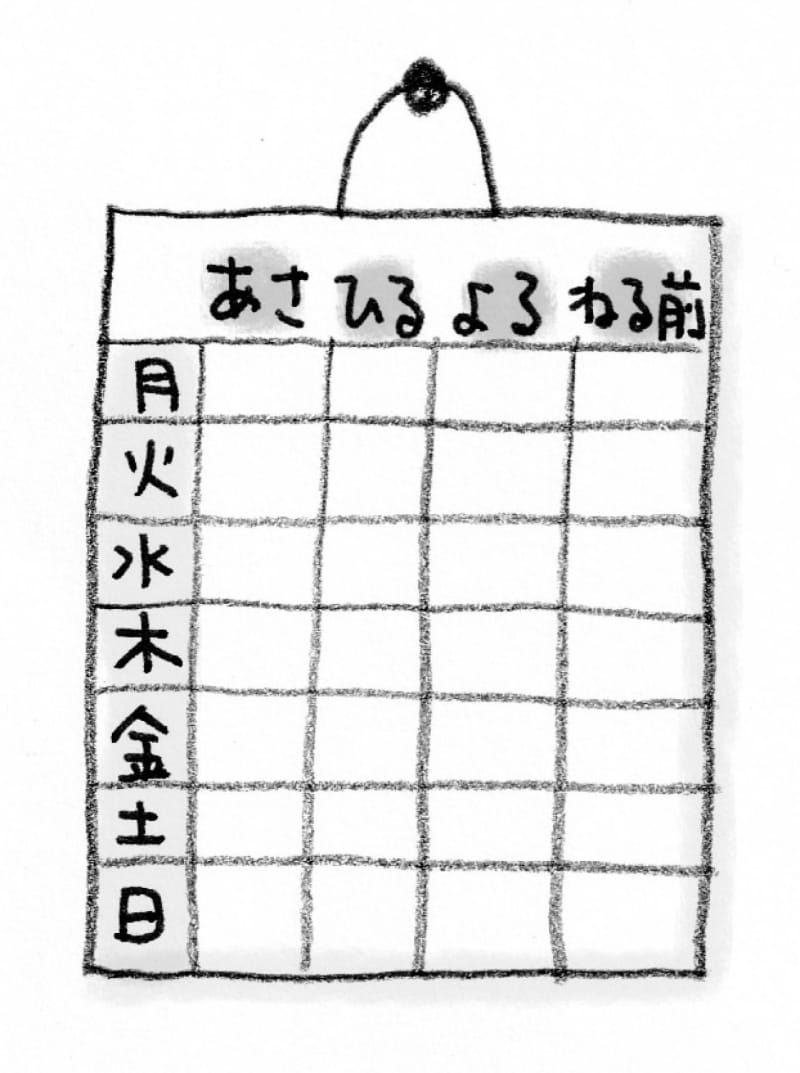

お薬カレンダーなどを利用する

認知症になると服薬の量を間違えたり、飲んだのを忘れたりすることも。市販の「お薬カレンダー」や「服薬ボックス」を使えば、「今日の朝の分は飲んだ」などがひと目でわかるので、飲み間違いを防ぐことができる。

親が服用している薬を知る

複数の病院で受診し、大量の薬を飲んでいる高齢者は多いもの。親の飲んでいる薬やお薬手帳を確認し、疑問に思うことがあれば医師や薬剤師に質問しよう。処方薬は1冊のお薬手帳にまとめておくと、過剰な処方を防ぐことができる。

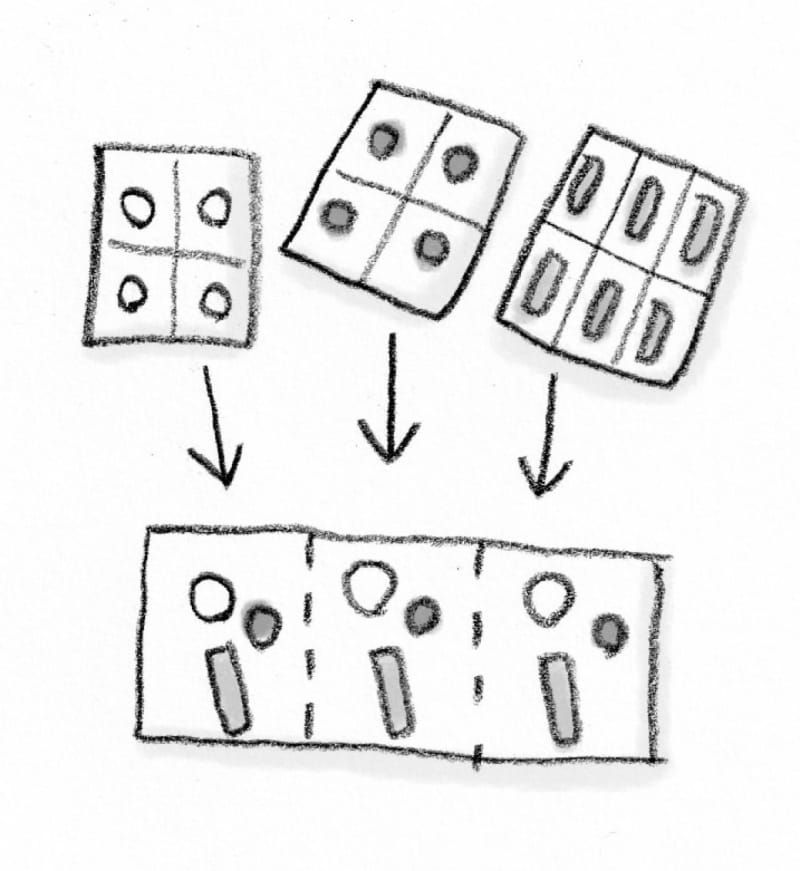

薬を一包化してもらう

「一包化」とは、さまざまな種類の薬を1回の服用ごとに一つの袋にまとめること。医師の指示があれば調剤薬局で一包化してもらえる。袋の表面に「〇月×日/朝」と印刷してもらうことも可能。

飲み忘れない工夫をする

服薬の時間に電話をして「今飲もう」と声かけをする、デイサービスや訪問介護のときに飲ませてもらう、など工夫を。薬を受け取りに行けない場合は訪問薬剤師を依頼することもできる。

※この記事は「ゆうゆう」2024年7月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。

イラスト/上大岡トメ 取材・文/神 素子