国内外の旅行者数が急回復し、コロナ禍前を越える勢いを感じる昨今。オーバーツーリズムといった弊害も叫ばれるようになり、観光業に携わる自治体・協会・事業者などの皆さんにとっては、旅行者の人数というよりも、いかに旅行者に感動的な体験をしてもらい、その結果として地域消費の向上につなげていくかが重要なフェーズになりつつあると言えるでしょう。

その鍵を握ると考えられるのが、近年旅の目的として定番化してきた「まち歩き」です。リクルートのじゃらんリサーチセンターでは、この「まち歩き」に関する調査を実施。調査結果から見えてきたタイプ別の特徴について、研究員の長野瑞樹が解説します。

「まち歩き」を行う旅行者は、地域での消費額が高い傾向にある

「まち歩き」とは、旅の訪問先を徒歩で散策すること。地域を自由に歩きながら街並みを眺めたり、食べ歩きをしたり、おみやげの買い物やモノづくり体験、名所見学などを行う行為です。ここ15年ほどで一般的な観光スタイルとして定着した印象で、インターネットの普及による旅行の個人化が、「まち歩き」人気を後押ししたのではないかと考えています。

全国各地の自治体や観光協会では、まち全体を観光資源と捉えた「まち歩き」イベントを企画することが盛んです。また、NHKで放送された『ブラタモリ』など、「まち歩き」をコンセプトにした旅番組が相次いで放送されました。

じゃらんリサーチセンターが実施している調査からも、まち歩きが人気であることが分かります。「じゃらん宿泊旅行調査2023」によれば、旅行の目的として「宿でのんびり過ごす」「温泉や露天風呂」「地元のおいしいものを食べる」「名所、旧跡の観光」に続いて「まち歩あるき・都市散策」が選ばれており、今や旅の目的のベスト5にランクインしています。

また、「まち歩き」をした人としなかった人では、「まち歩き」をした人の方が地域における消費額が高いことが分かっています。とはいえ、「まち歩き」をした人は旅行者全体からすると2割に留まっているのが現状です。いかに残り8割の旅行者に「まち歩き」をしてもらうか、「まち歩き」の体験価値を向上させて1人当たりの消費額を増やしていくかが、地域の観光産業を活性化させていく上で重要なのではないか。そうした考えのもと、過去1年以内に旅先で「まち歩き」をした人を対象に実態調査を行いました。

「旅行者タイプ」×「まちタイプ」の掛け合わせで、地域にフィットした効果的な対策を

調査では、旅行における「まち歩き」の位置付けと、事前計画の有無から、旅行者を4つのタイプに分類しています。例えば、「まち歩き」が主な旅の目的で、事前に行きたいお店や施設を決めている「活動家タイプ」。別の目的で旅行先を訪れ、合間に何となくまちをぶらぶらする「さすらい人タイプ」といった具合です。

タイプ別に分析してみると、年代・性別などの属性や、「まち歩き」の内容、情報収集の仕方、消費行動などに傾向が見えてきました。例えば、「まち歩き」が主目的で、行きたい場所を事前に決めていない「冒険家タイプ」には夫婦ふたり旅行の比率が比較的高いこと。その逆に「まち歩き」が主目的ではないものの、事前に行きたい場所を決めている「エンターテイナータイプ」は家族旅行の比率が高く、人数が多いからこそ事前に入念に計画を立てて効率良くまわりたい意図が見えます。同行者みんなを満遍なく楽しませるという意図からか、一人当たりの平均消費額が最も高いのも特徴です。

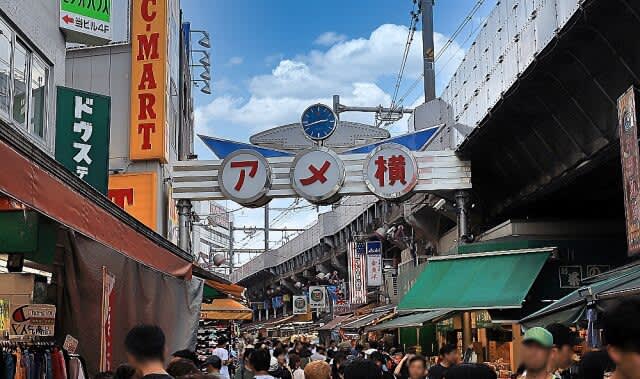

また、こうした「旅行者タイプ」による分析に加えて、「まち歩き」が良く行われている地域をタイプ分類し、「まちタイプ」ごとの特徴や地域差についても調査しました。すると、小樽や川越のような「歴史まちタイプ」と、草津、熱海、有馬のような「温泉街タイプ」、築地、近江町市場のような「市場・商店街タイプ」では、「まち歩き」をする人たちの傾向や、お金の使い方に違いが見られました。このように、地域で「まち歩き」の施策を強化する際は、「旅行者タイプ」と「まちタイプ」を掛け合せて戦略を検討することが効果的だと言えそうです。

例えば、「歴史まちタイプ」の場合。重要伝統的建造物群保存地区など、歴史的な街並みが特徴であるこのエリアでは、「まち歩き」が主目的で事前に計画を立てる「活動家タイプ」の割合が多い傾向にあります。そこで、まずは「活動家タイプ」へのアプローチを優先的に強化するのも有効な手段の一つと言えるでしょう。タビマエの情報収集が入念なタイプなので、公式サイトやSNSでの発信に注力するのも大切です。

一方、「活動家タイプ」は旅行者4タイプの中でも消費金額が高い=消費意欲おう盛な傾向にありますが、「歴史まちタイプ」は他の地域よりも消費額が低く、特に夕食や飲酒に関しての単価が低いのが特徴。これは「日帰り旅行」の比率が高いゆえの傾向でもあり、午前中や夜の時間帯も楽しめるアクティビティや施設の情報発信を増やすなど、いかに滞在時間を伸ばすかが消費喚起の鍵になりそうです。

地域を代表するエリアの「まち歩き」を、地方への観光客の呼び水に

実際に自治体や観光協会でイベントや施策を計画する際には、タイプごとの特徴を見極めて検討していくことが肝要でしょう。ただ、タイプを問わず全体として見えてきたのは、思いのほか消費が飲食に偏っていたこと。「まち歩き」自体は、ただ散策するのも気持ちの良いものですし、映える写真を撮影するなど、いろんな楽しみ方ができるアクティビティですが、地域経済への貢献という側面でみると、どの地域でも主な消費の落としどころが飲食になっていました。

それは裏を返せば、土産や雑貨などの買い物や、(入館料が必要な)名所・博物館、地域ならではの体験コンテンツなどにまだまだ伸び代があるということ。地域の観光資源を幅広く巡るような「まち歩き」プランを提示することも戦略のひとつになりそうです。もちろん、さらに飲食を盛り上げていく方向性もあるでしょう。特に「食べ歩き」は観光客にとっても楽しみのひとつ。ただし、多数の観光客が押し寄せている地域では今、「食べ歩き」が問題になっていることにも留意が必要です。道ばたに放置されるゴミの始末やお店の付近に発生する“人だまり”に頭を悩ませている地域もあります。そうした対策の必要性を考慮しながら、「まち歩き」を促進させていくことも必要でしょう。

また、もう一つ見えてきた全体傾向は、「まち歩き」を楽しみたい人ならではの情報収集の特徴。一般的にはSNSが主流の時代と言われていますが、「まち歩き」をする人は地域の情報を網羅的に知りたいというニーズが強い。観光ガイドブックや自治体や観光協会運営の観光サイトを活用している割合が高く、「公式情報」と「SNSや旅行サイトの口コミ」を併用しながら情報を収集している傾向にありました。加えて、タビナカでは地図アプリや地図がついた紙のパンフレットでも情報収集しているのが特徴。目的地までの距離や道順を確認しながら行き先を決めたいという「まち歩き」ならではのニーズを理解し、これらのメディアを充実させることも効果的と言えそうです。

このように、さまざまな動向が見えてきた本調査ですが、今回は国内旅行者を対象に実施したものです。そのため、今後は国内旅行者だけでなく、インバウンド旅行者の「まち歩き」についても実態を調査し、分析していきたいと考えています。今、日本国内では至るところで外国人観光客をみかけるようになりましたが、消費の実態は詳しくは分かっていません。漠然と旅行者を誘致するのではなく、本当に地域に消費が落ちているのかを知り、どうすればもっと地域経済に貢献できるかのヒントとして示していきたいです。

その先に私たちが見据えるのは、「まち歩き」を起点に観光消費を都市部から地方へ分散させるきっかけにすること。徒歩圏内に観光資源が集まっている「まち」は、地域を代表する場所であり、遠方からのアクセスも良い場合が多いため、その地域の魅力をコンパクトに伝えることに適しています。そうした「まち歩き」で地域のファンになってもらうことで二度三度とリピートしてもらい、さらに足を延ばして地域の隅々を観光してもらう。そんな地域活性化のあり方を模索していきたいです。

寄稿者 長野 瑞樹(ながの・みずき)リクルート じゃらんリサーチセンター 研究員