by 福田 昭

半導体のデバイス・プロセス技術と集積回路技術に関する最先端の研究開発成果を披露する国際学会「VLSIシンポジウム(2024 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits)」が、今年(2024年)も6月16日(現地時間)に始まった。開催地は米国ハワイ州ホノルル、会場はリゾートホテル「Hilton Hawaiian Village」である。

ここ10数年、VLSIシンポジウムは西暦の奇数年に京都府京都市のリーガロイヤルホテル京都、偶数年に米国ハワイ州ホノルルのHilton Hawaiian Villageを開催地としてきた。同シンポジウムの関係者はこの交互開催を「京都開催」、「ハワイ開催」と呼んで区別してきた。

ただし、COVID-19の世界的な流行によって2020年と2021年は現地開催が不可能になり、オンラインだけのバーチャル開催を強いられた。2022年以降は現地開催が復活し、参加枠に現地開催枠とオンライン参加枠を設けたハイブリッドイベントとなった。同時にスマートフォンやPCなどをネットワーク経由で連動させたマルチハードウエアでの参加が標準的な環境となった

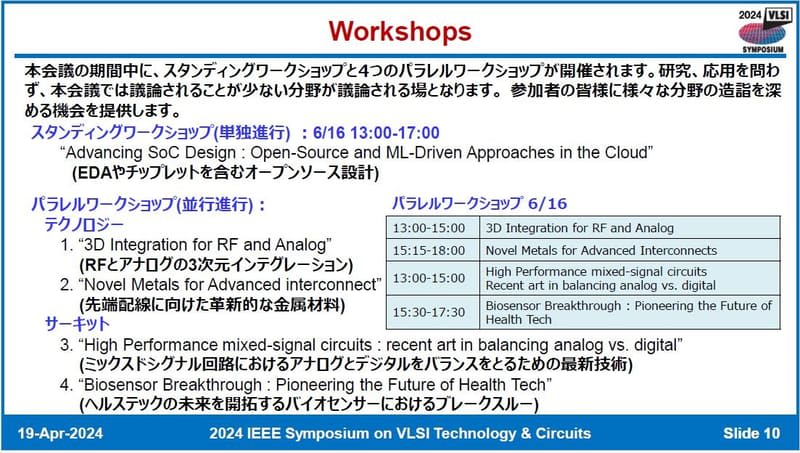

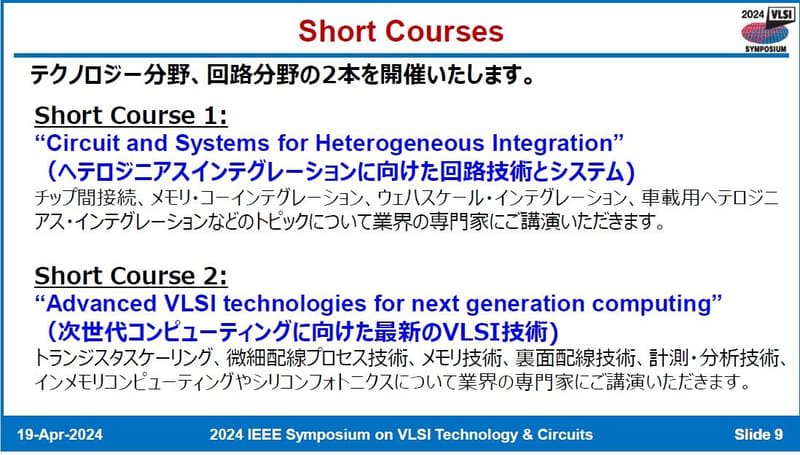

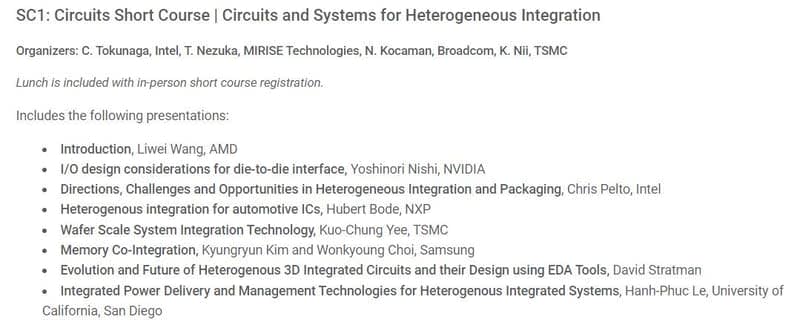

日曜はワークショップ、月曜はショートコースを開催

2024年の開催テーマは「Bridging the Digital and Physical Worlds with Efficiency and Intelligence(デジタルの世界と物理の世界を効率とインテリジェンスで橋渡しする」である。物理世界から半導体によって収集した膨大なデータをディジタル世界で半導体が再構築、分析、加工、再現する。特に重要なのは、人工知能(AI)技術を支援する半導体だとする。

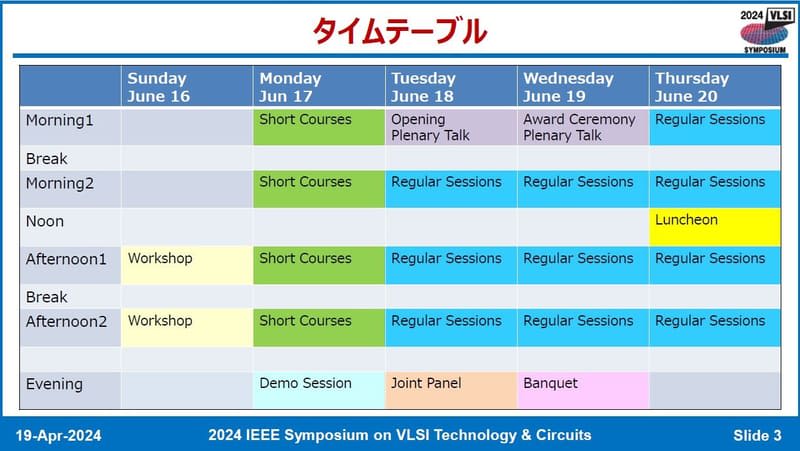

シンポジウムの全体的なスケジュールは日曜から始まり、6月16日と17日がプレイベント、6月18日~20日がメインイベント(技術講演会:テクニカルカンファレンス)と進む。18日と19日の朝には基調講演が実施される。

2日間で4件の基調講演を予定

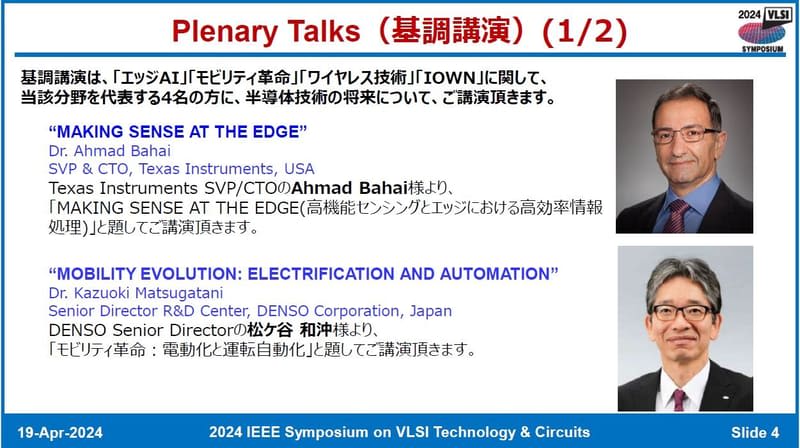

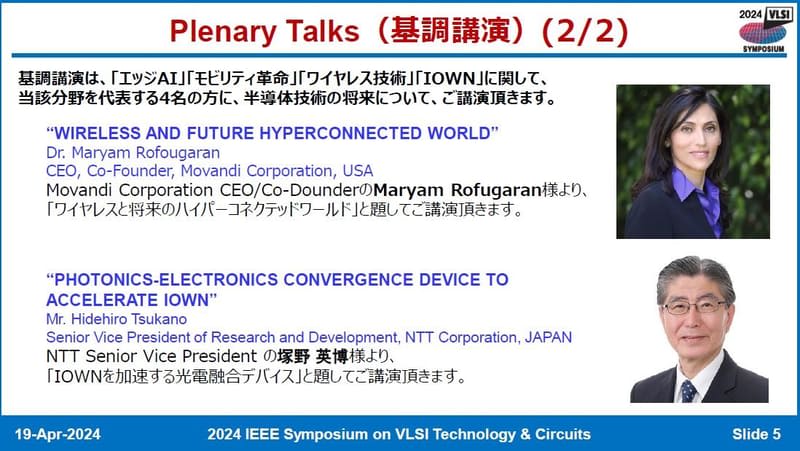

すでに説明したように、18日と19日朝にはプレナリーセッションが実施される。それぞれ2件ずつの基調講演を用意した。いずれも招待講演である。

18日は、「高機能センシングによるエッジの効率的な情報処理」をテーマにTexas InstrumentsのAhmad Bahai氏が、続いて「電動化と自動運転によるモビリティ」と題してデンソーの松ケ谷和沖氏が講演する。

19日は、「ワイヤレスと将来のハイパーコネクテッドワールド」と題してMovandiのMaryam Rofugaran氏が、続いて「IOWN を加速する光電融合デバイス」のテーマでNTTの塚野英博氏が講演する。なお「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network:アイオンと呼称)」とは、NTTが開発している光電融合技術による次世代情報通信基盤を指す。

パネル討論ではAIと半導体技術者が回答を競うゲームを実施

技術講演会の一般講演以外のサブイベントでは、18日の夜にパネル討論会(イブニングパネルディスカッション)を予定する。前半ではAIがもたらす機会とリスクをパネリストが議論し、後半では生成AIを使ったゲームを実施する。ゲームでは質問に対して「ICヒーロー(参加者およびパネリスト)」と生成AIが回答を競う。

投稿論文数が前年の1.4倍に激増

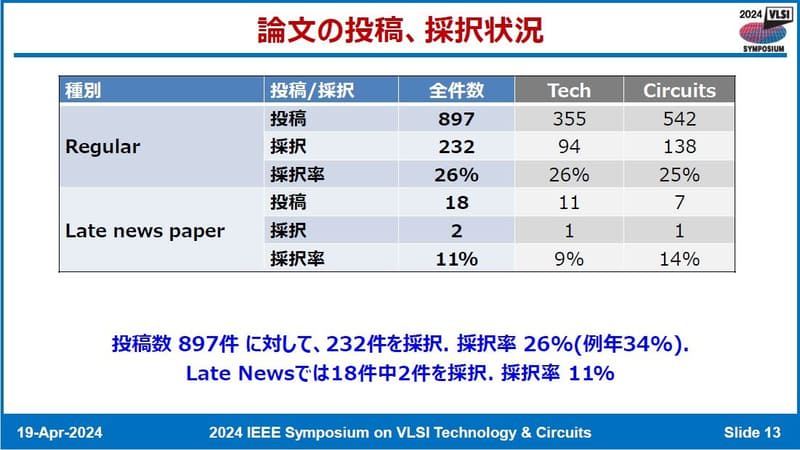

ここからは投稿論文と採択論文の傾向を説明しよう。今回のVLSIシンポジウムは投稿論文(レイトニュースを除く)の件数が過去最高の897件に達した。前年の638件に比べると40%増であり、件数だと259件もの増加である。当然ながら国際学会には、投稿論文を評価するための査読者を必要とする。仮に前年と同じ人数の査読者だったとすれば、査読者1名が読まなければならない論文の数が1.4倍に増えたことを意味する。査読者の気持ちを単純に想像すると、「逃げ出したくなるような」負担増だろう。

別の問題もある。発表会場の数と時間はあらかじめ決まっているので、採択論文の件数はほとんど増やせないということだ。このため、ほぼ自動的に採択率が低下する。近年の採択率は34%前後だったのが、2024年は26%と大きく下がってしまった。それも採択件数を232件と前年の212件から増やしたにも関わらず、だ。

採択率は高いと論文の品質を担保しにくくなるので、原則としては低いことが望ましい。しかし採択率は下がりすぎても良くない、とされる。投稿者は発表の機会を得ることが目的なので、採択率があまり低いと投稿を敬遠することにつながりかねない。

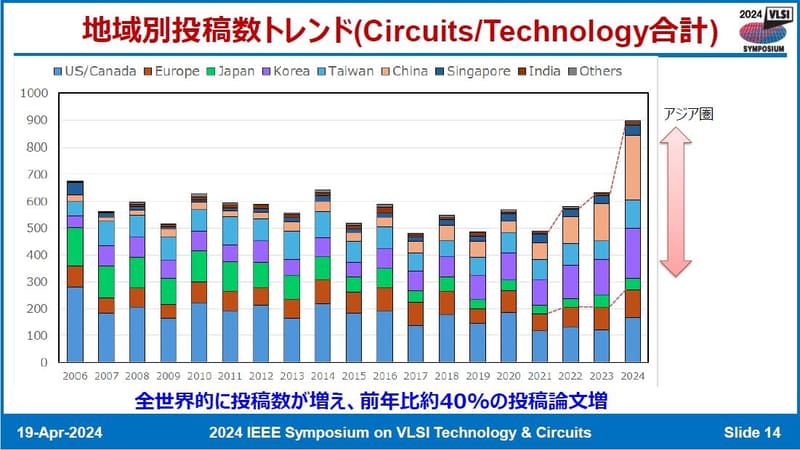

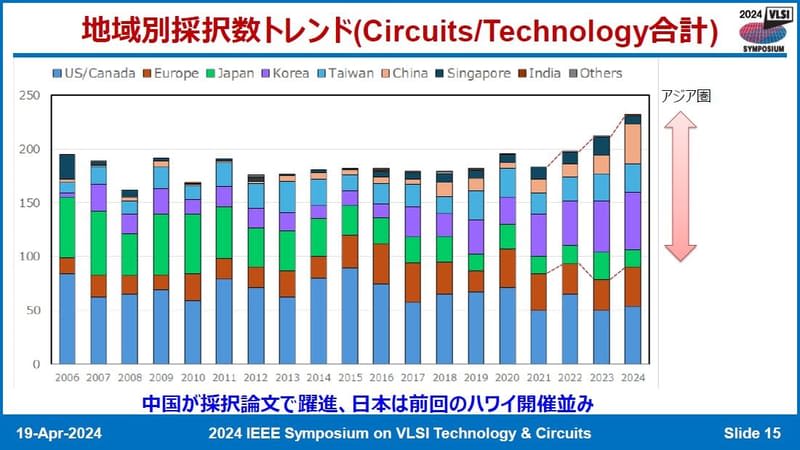

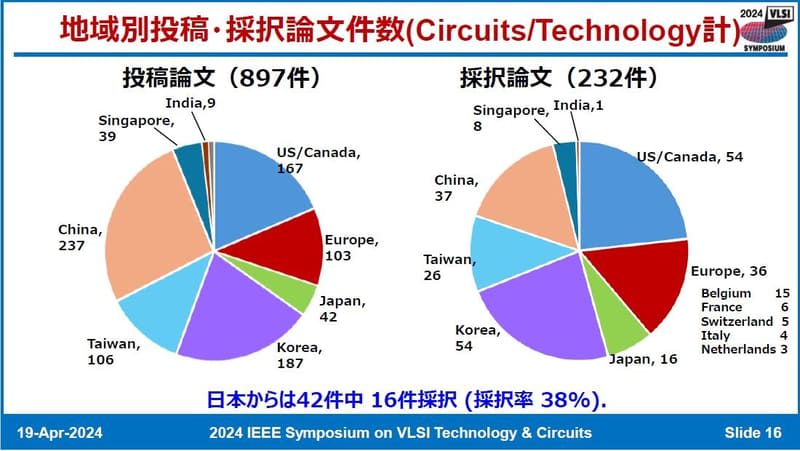

投稿数では中国、採択数では韓国と北米がトップ

地域別に投稿論文数の年次推移を見ていくと、北米、欧州、韓国、台湾、中国、シンガポールなどは前年に比べて件数が増加した。特に中国の増加が目立つ。地域別の採択論文数では、韓国が北米とならぶトップ地域に躍進してきた。中国も採択数を増やしつつある。

今年の投稿論文と採択論文の地域別件数を見ると、投稿論文数では中国が237件で最も多い。次いで韓国が187件、北米が167件と続く。採択論文数では北米と韓国がいずれも54件で首位を分け合った。3位は中国で37件が採択された。欧州は36件で中国に続く。

激増した投稿論文数と低下した採択率を受け、発表論文の品質はかなり高くなったことが伺える。次回以降のイベントレポートでは、技術分野と回路分野の注目論文をご報告したい。