市川 栞キャスター:

「北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。」

北国新聞論説委員・野口 強さん:

「能登半島地震の被災地では、交通アクセスの改善に伴って、復興への動きが加速してきました。」

市川:

「しかし地震発生当初は、半島特有の地形や幹線道路の寸断で、集落の孤立が相次ぎましたよね。」

野口さん:

「そんな時に、活躍したのが小型無人機ドローンです。同じような集落孤立のリスクを抱えている全国の自治体は多く、今回のドローンの活用を参考に、災害に生かすことにしています。きょうのテーマは、こちら。」

「ドローン大活躍被災地支援で注目」

市川:

「今回の地震では、奥能登の国道249号が大きく損傷したほか、のと里山海道、さらに県道は最大42路線87カ所で通行止めが発生しましたね。」

野口さん:

「このため多数の集落が孤立し、最も多かった1月8日には、奥能登の24地区で3345人が救助を待つ状態でした。こうした中で、ドローンが、孤立した被災地支援で初めて本格的に運用されました。消防や警察署員が現場に行けないエリアの被災状況の確認をはじめ、物資輸送や通信の復旧に威力を発揮しました。」

「たとえば被災者の健康管理に直結する医薬品を運搬しました。避難所まで片道8キロの道のりを自衛隊員が2~3時間かけて、徒歩で届けていたケースもあったんですが、ドローンではたった10分程度で運べたということです。」

「また少し変わったケースでは、山間地にある能登牛の牧場が土砂崩れで孤立し、断水で100頭の牛の命が危ぶまれましたが、ドローンにペットボトルをつるして40回往復し、960リットルの水を届け、牛の命をつないだそうです。復旧復興の被災地でドローンが持つ優れた機能や利点が証明されています。」

市川:

「災害現場などで、幅広く活用する期待も高まったと言えそうですね。」

野口さん:

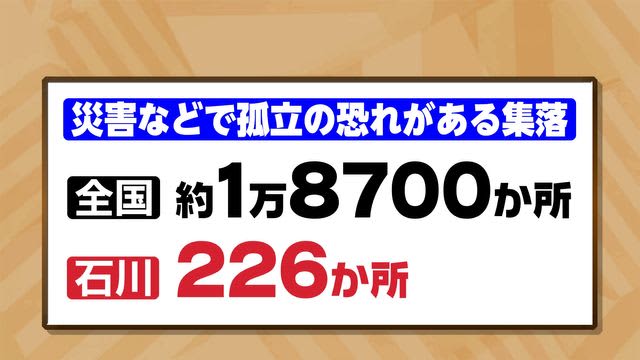

「1つ目の、目からウロコです。」

「集落孤立の恐れ2万カ所近くも」

「共同通信の調査によると、災害などで孤立の恐れがある集落は、全国に約1万8700カ所、石川県内にも226カ所ある。今回の地震を受けて、ほとんどの都道府県で集落の孤立対策の検討に入っています。食料や飲料水の備蓄や、衛星などを活用した通信手段の確保などと合わせて、ドローンの活用を検討していて、災害を想定した実証実験に取り組む自治体もあるということです。」

市川:

「石川県でも、創造的復興プランの中で、ドローンによる情報収集や物資の輸送に向け、しっかり体制を整えることを盛り込みましたよね。」

野口さん:

「ドローンの活用については、北海道や九州で、離島や過疎地に物資を届けるサービスが始まっています。規制緩和も進み、従来、操縦者が直接ドローンを見ていなくても飛行できるのは、人がいない場所に限られていたんですが、2年前に住宅地など人がいる場所でも可能になった。」

市川:

「幅広いエリアで使われるようになれば、利便性がもっと高まりそうですね。」

野口さん:

「また金沢市では、来年度から、市内の小中学校に新たに「デジタル科」という教科を設けて、プログラミングなどを学ぶんですが、小学5年と6年ではドローンの操作も取り入れるということで、デジタル社会の中では欠かせないツールになりそうですね。2つ目の、目からウロコです。」

「空飛ぶクルマは人を運ぶドローン?」

「来年の大阪・関西万博で、一番の話題といえば、「空飛ぶクルマ」でしょうか。飛行実験が進んでいますが、いくつもプロペラが付いていて、まさに人が乗るドローンとも言うべきスタイルですね。」

市川:

「このクルマが、会場を飛び交う姿が見られそうですね。」

野口さん:

「そう遠くない未来に、私たちの住む地域でも、ドローンを使った物資の運搬と合わせて、人の移動に使う乗り物として、ドローン型の乗り物を利用する時代が来ると期待されます。多方面でドローンが活躍した今回の地震は、そうした新しい物流の姿を引き寄せる、一つのきっかけになるかもしれませんね。」

市川:

「ありがとうございます。野口さんの目からウロコでした。」