by 森山 和道

GMOインターネットグループは6月18日、AI・ロボット関連事業に参入すると発表した。新会社として「GMO AI&ロボティクス商事株式会社」(略称:GMO AIR)を設立し、AIとロボット・ドローンの導入・活用支援を軸とした新たな事業に取り組む。

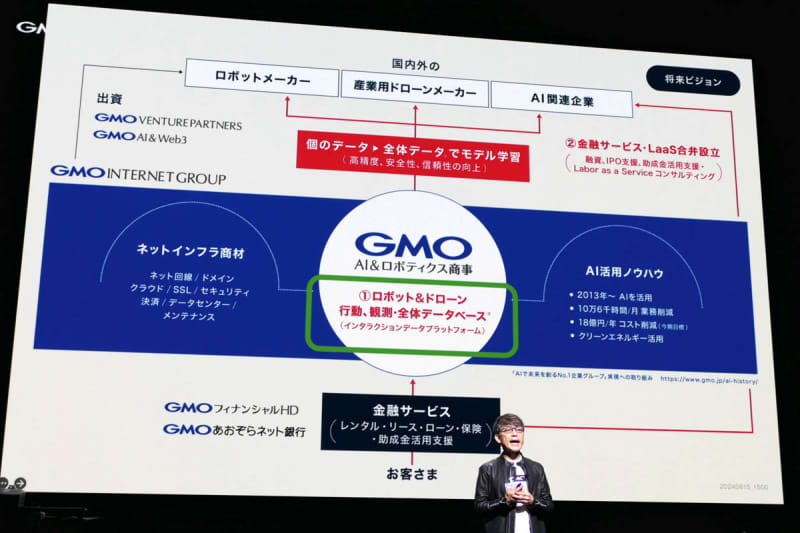

GMO AIR(ジーエムオーエア)では国内外からロボットを調達し、GMOインターネットグループのインターネットインフラ商材を合わせて提供する。またグループの金融事業の強みを活かして、レンタル、リース、ローン、保険、助成金活用支援などのサービスも展開する。そして2013年から進めているAIの研究・活用を基に業務削減やコスト削減を実現するための活用ノウハウも提供する。売り上げ目標やKPIについては「決めていない。まずは顧客の声に耳を傾ける」(熊谷代表)という。

AIとロボットは相思相愛、GMOが縁結び

GMOインターネットは1995年にインターネット事業を開始。「すべての人にインターネット」をコーポレートキャッチに掲げ、インターネットインフラ事業およびインターネット金融事業を中核とする各種インターネットサービスを展開している。現在のスローガンは「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」。

会見ではまず、GMOインターネットグループ 代表取締役 グループ代表の熊谷正寿氏が、シナリオやナレーション、動画など全てをAIで作ったという近未来を描いた動画を示し、GMO AI&ロボティクス商事株式会社設立を発表した。商社として顧客とメーカーを繋ぎ、人材育成、導入活用支援、メンテナンスまで金の流れをつなぐ。コーポレートキャッチは「AIとロボットをすべての人へ」。

熊谷氏は設立背景として今後日本社会が構造的な人手不足に陥る可能性を指摘している『「働き手不足1100万人」の衝撃』(プレジデント社)という本を紹介。解決策の一つとしてAIとロボットの活用が掲げられているという。

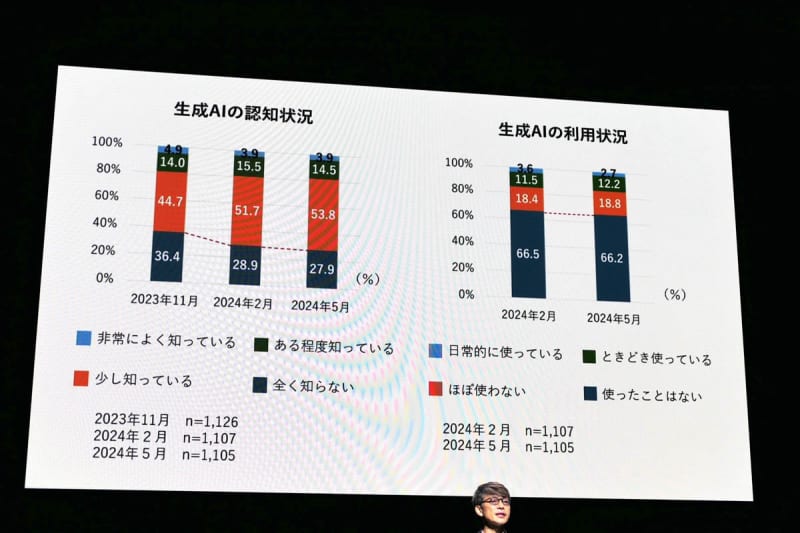

一方、GMO調べによれば、生成AIの認知と利用状況は高いとは言えず、8割の人がまだ使っていない。GMO AIRではまず、このような状況を変え、近未来の社会問題を打破するためにAIやロボットの国内普及の後押しを目指す。

熊谷氏は「AI産業とロボット産業は相思相愛で、今後は急速に融合する」と語った。AIは単一のデータ処理だけではなくテキスト、画像、音声、動画、各種センサーデータを活用して学習するマルチモーダルAIとして発展しつつある。今後は他の感覚情報も取り入れて研究が進む。「結果として人間や動物に近いロボットのセンサーに繋がりたいとAI産業は考えている」と述べた。

いっぽう従来のロボット産業はあらかじめプログラムされた動作を実行しており、予期しないことが起こると停止しなければならなかった。AI搭載ロボットは環境に適応する柔軟性を持ち、想定外の障害物を避け、目標を達成できるようになる。より高度で多様な作用に対応できるようになる。熊谷氏は「このようにAIとロボットは相思相愛だ」と強調した。

GMOは、相思相愛である両産業の「縁結び」を狙う。「AI産業とロボット産業は必ずネットインフラを通して通信をする。GMOが30年間培ってきたネットインフラ商材が両産業から求められている。またエンドユーザー向けにレンタル、ローン、リース、助成金活用支援なども金融サービスの強みを活かして提供する。さらに11年前から進めているAI研究活用をもとに、業務削減やコスト削減のノウハウも提供する」と語った。

GMO AIRは包括的なソリューションを提供する、AIとロボットの総合商社を目指す。将来はロボットやドローンが収集する実世界のインタラクションデータをGPUリソースを活用してモデル学習を行なう。それを各メーカーにフィードバックすることで、高精度化、安全性、信頼性向上に繋げる。「GMO AIRは将来はインタラクション・データ・プラットフォームも目指す」と述べた。

さらにAIが今後、AGI(汎用人工知能)、さらにASI(超知能)へと発展していくと、販売方法は「物販から人材派遣型」になると考えて、LaaS(Labor as a Service)と資本を提供するための金融を融合させた合弁事業となると考えているという。熊谷氏は、最後に「110社、7,800人の力を結集し、ロボットとAIの国内普及を後押ししたい」と結んだ。

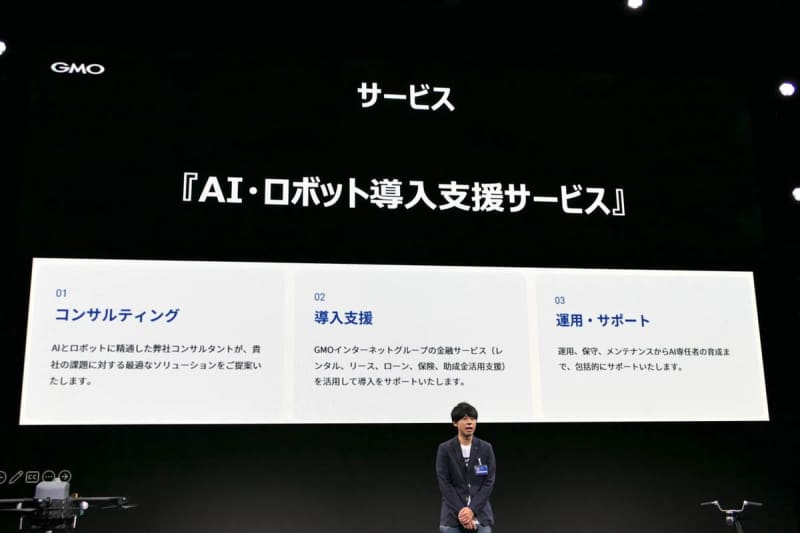

AI・ロボット導入支援サービスを提供

GMOインターネットグループ グループ常務執行役員で、GMO AIR 代表取締役社長に就任した内田朋宏氏は、会社の概要を紹介した。社内でもAIをフル活用し、少数精鋭、必要最低限の社員数で回していきたいと考えているという。役員は7名。資本金は1億円。

同社は、まずはAI導入コンサルを主な事業とする予定。AI導入活用支援については自社で進めているAI活用ノウハウの提供も含め、幅広く行なう。すでに多くの問い合わせがあるという。もう一つの事業の柱であるロボット・ドローン導入については産業別、目的別に国内外のメーカーと話し合いをしているところだと述べた。

これまでの協業例として、二つの事例も紹介された。一つ目は自律走行可能なロボットであるugoとジャパン・インフラ・ウェイマークによる、ロボットとドローンによる点検ソリューション。ロボットとドローンのセンサーデータのAI画像解析にはGMOグローバルサインが提供する「hakaru.ai」が用いられている。二つ目は農業ロボットスタートアップのAGRISTで、自動収穫ロボットの精度向上用の教師データを作る作業を特例子会社のGMOドリームウェーブが担っている。

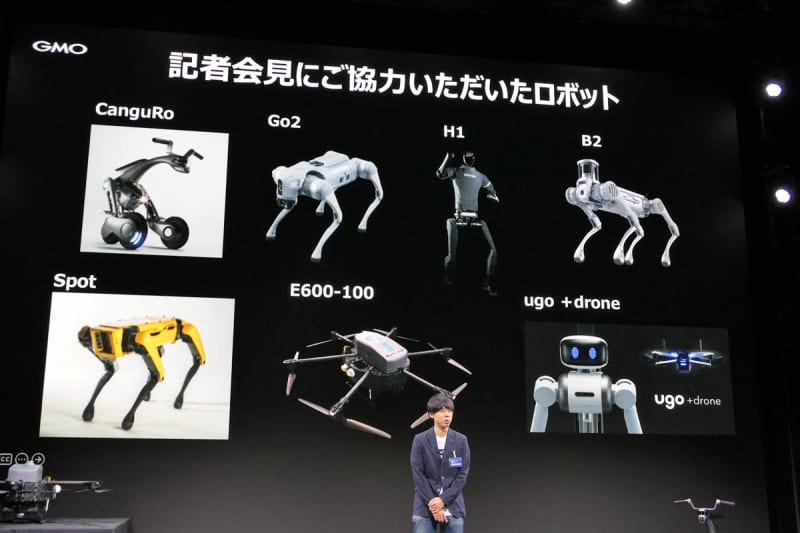

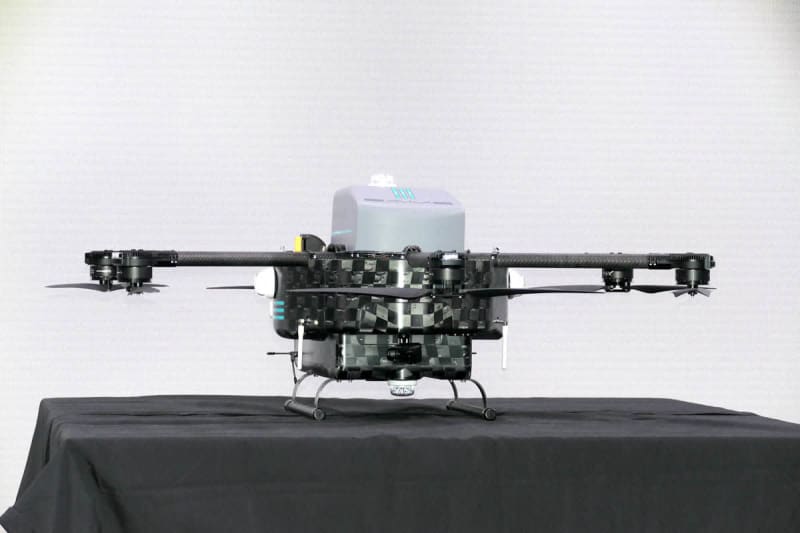

会見では各種ロボットのデモも行なわれた。

ロボット産業の転換点

GMO AIRの顧問の一人である東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター 技術経営戦略学専攻 教授 松尾豊氏は、ビデオメッセージを寄せ、「技術、データ、お金の流れをつなぐ商社の機能はとても重要。今後、AIとロボットの領域は急速に立ち上がる。実世界とインタラクションデータを共有するプラットフォームの意義も大きい。今回の取り組みが大きく発展することを期待している」と語った。

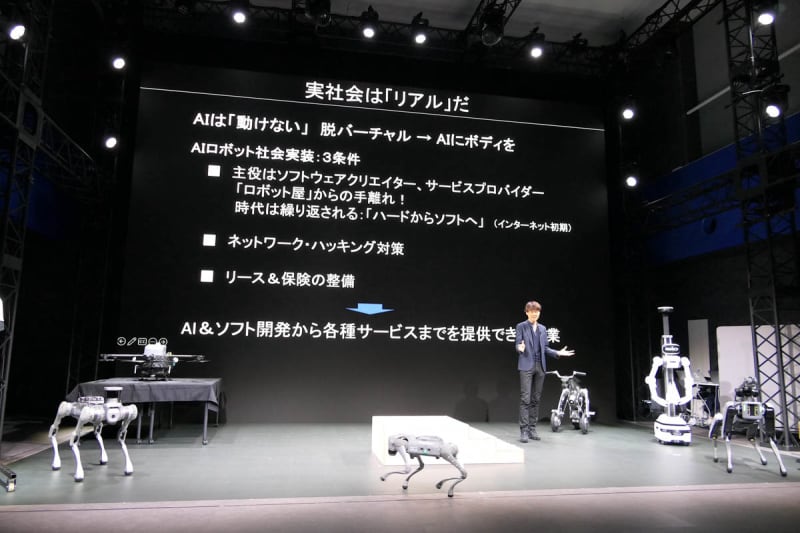

同じく顧問の一人である千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)所長の古田貴之氏はシミュレーションを使って強化学習を行なった4脚ロボットのデモを交えながら、「ロボットにAIを搭載するのではなく、AIにボディを持たせる。発想の転換が必要」と語った。ロボットに搭載されているAIは、仮想空間のなかで4,096台のロボットを2万世代学習させて進化させたものだという。

fuRoの古田貴之氏は「かつてパソコンがものづくりからソフトウェアに移った2000年あたりを見ている気がする。様々なサービスプロバイダーがAIに如何にボディを与えて事業を展開するか。今はあまたあるロボットを世の中に普及させる大きな転換点。ネットワークや安全性、保険なども重要。GMOはこれらができる唯一無二の会社。これからの発展に大きな期待している」と語った。

ロボットとAIの仲人役

質疑応答では主に熊谷氏が回答し、「これだけ便利な生成AIを使ってない人が8割。まずは啓蒙活動が大事だと考えている。ネット黎明期と同じ考え方で、顧客の声に耳を傾け、マーケットイン型のプロダクト提供を意識したい。消費者ニーズとマッチしないプロダクトアウトをした会社は生き残ってない」と述べた。

提供メーカーの競合となるため、GMO AIRそのものでは新規の商品開発は行なわない。他のロボット商社との違いについては「30年培ったネットインフラのサービス、サーバーシェア」を再度強調した。「圧倒的にロボットとAIの仲人役としては実績がある」と考えているという。