6月18日の静岡県内は低気圧や前線に向かって温かく湿った空気が流れ込んだ影響で激しい雨に見舞われ、避難指示が出された地域も出ています。

こうした大雨の際に気を付けなければいけないのが道路の冠水です。深さがわからず、入ってしまい車が止まって立ち往生してしまうこともあります。

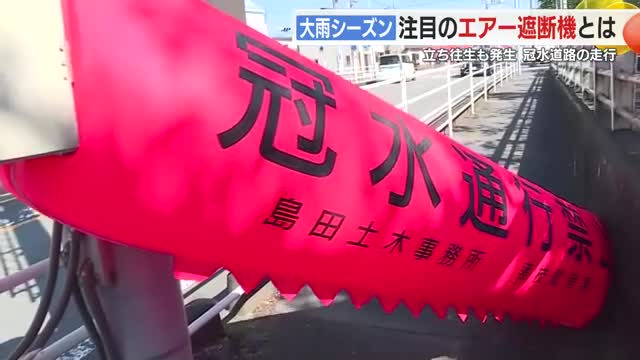

このような事態を防ぐために、いま注目されているのが「エアー遮断機」です。どういったものなのか取材しました。

冠水した道路の怖さ

18日の県内は低気圧と前線に向かって暖かく湿った空気が入り込んだ影響で大気の状態が不安定になり、明け方から各地で大雨になりました。

こうした大雨の際に気を付けなければいけないのが冠水している道路の走行です。

冠水した道路で何が起きるのか…冠水した道路を車で走る実験が行われました。

前後にスロープがあり、水平部分は水深60cmセンチ、距離は30mです。

その結果、登りのスロープに差し掛かった31mの地点でエンジンが止まってしまいました。ドアは力を入れれば開くため脱出はできますが、もっと深い場所だったらドアが開かない可能性もあります。

県内でも大雨の際に道路が冠水し、車が立ち往生したり、窓から脱出したりする事態が発生しています。

注目の対策システム「エアー遮断機」

こうした中でいま注目されているのが「エアー遮断機」です。

藤枝市と焼津市をつなぐ田沼地下道。

交通量も多く、道路が浸水した際は車の立ち往生も想定されています。

島田土木事務所・維持管理課

北島修 課長:

道路の一番低いところに、15センチ以上の水が溜まったときに自動的にこのバルーンが飛び出るような仕組みになっています。バルーンが出るのと同時にあちらの表示板に「通行止め」と「路面冠水」という表示がされてドライバーに注意を促します

こちらは千葉市に設置された遮断機のテスト運転の映像ですが、大雨の際にはセンサーが感知し、このバルーンが自動的に道路を封鎖します。

島田土木事務所・維持管理課

北島修 課長:

固い遮断機だと車が突っ込んだ時に車両に傷がつく恐れがあるが、エアーバルーンなら注意喚起するのと同時に車両に当たっても傷がつくことがない。水が溜まって通行できないような時には表示が出るので、無理に突っ込んだりしないようにしてもらいたい。そして、こういうものがあるというのを皆さんに知っておいて欲しい

なお、「エアー遮断機」であれば緊急時には緊急車両がバルーンを押して通ることも可能だということです。

続いてこちらは清水区の国道を通行止めにする訓練の映像です。これまで道路の通行止めには金属製の遮断機が使われてきました。

もし冠水してしまったら

一方、エアー遮断機は職員が現場に到着する前に自動で通行止めにできます。

集中豪雨などではあっという間に冠水してしまうので、事前に冠水した道路で食い止めるには有効な方法と言えそうです。18日の大雨の際は、沼津市で設置されたエア遮断器が作動していました。

もし冠水にはまって車が動かなくなってしまったらどうしたら良いでしょうか?

まず、エンジンを止めて下さい。

ただ、いきなり冠水路に飛び出るのではなく、片足を浸けて水深を測りながら、ゆっくり両足をついて進んできた方向に歩いて戻るようにしてください。

それから、いざと言う時のために脱出用のハンマーを是非備えておいてください。

また、浸水してしまった車はJAFや販売店に相談して下さい。

冠水マップの確認も

雨の日の道路がどのくらい冠水しているのかはなかなかわからないので、日ごろからよく通る道路で冠水しそうな場所について確認しておくことも大切です。

こちらは静岡市がHPで公開している道路冠水想定箇所マップです。

静岡県、静岡市、浜松市は冠水が想定される場所についてホームページで情報提供していますので、雨のシーズンが本格化する前に確認をしておくと良いでしょう。