片づけのプロであっても、スッキリした家を保つには、物量を増やさないようキープしていく必要があります。自身も片づけが苦手だった経験をもとに、「独自の物捨てルール」をつくった人をご紹介。

<教えてくれた人>

mocaさん(東京都 40代)

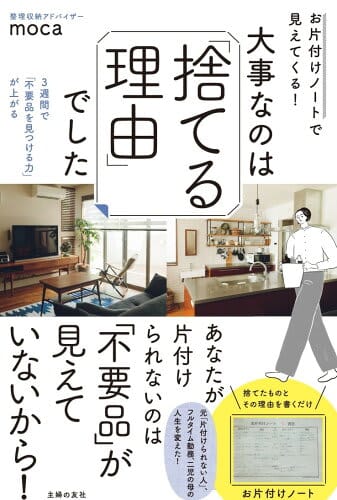

整理収納アドバイザー1級。夫(50代)、長男(13歳)、長女(10歳)の4人家族。14年に資格を取得。正社員の傍ら、片づけアドバイスを行っている。著書『お片付けノートで見えてくる!大事なのは「捨てる理由」でした』(主婦の友社)。

お片付けノートで見えてくる! 大事なのは「捨てる理由」でした

いらない物に対して「自分ツッコミ」をすれば、ラクに捨てられます

片づけ下手な私でも、「捨てる理由」を書いたら捨てられた。

ある日、引き出しの中にあったコルク栓を見て、『なぜこんな物がある?』とツッコミを入れた途端、気持ちよく捨てられることに気づいたmocaさん。「そこから、捨てる物に対しての理由を書く『お片付けノート』を思いついたんです。その後、整理収納アドバイザーの勉強をしたことで、自分がなぜ片づけられるようになったのか、答え合わせができた感じでした。捨てる理由を書き出すと、本当に必要な物を見極める力もつき、むやみに物を増やさなくなりました」。

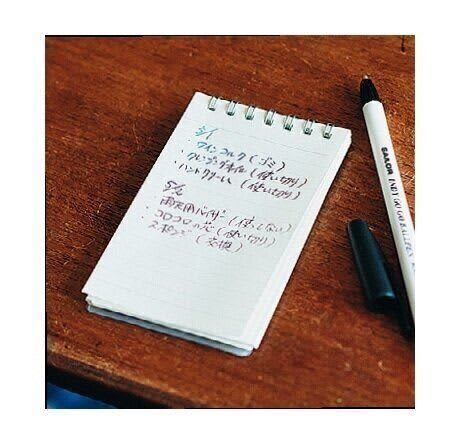

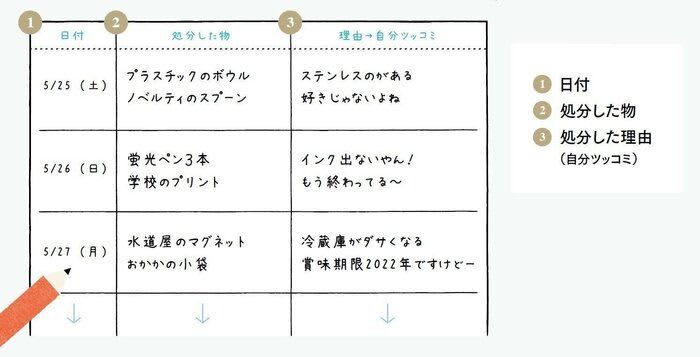

mocaさんの 物捨てルール「お片付けノート」の書き方

メモ帳やノートに日付を書いて、その日処分した物を書き出します。量が多い場合は、細かい品名は省略して「おもちゃ1袋分」などでOK。そして、必須なのが「それを処分した理由」です。面白くツッコミすることで、気持ちよく捨てられるように!

●捨て習慣を身につけるポイント

1 1日3~5個でOK

収納スペースから全部出して一気に取捨選択するのは、時間も気力も必要なので挫折する原因に。1日3個ずつでも不要品を書き出す習慣をつけることを優先して!

2 使うついでに、不要品を探す

「今日はここをやろう」と気合を入れる必要はなし。キッチンや洗面所など、毎日利用する場所で、後片づけや歯磨きのついでにいらない物がないかチェックしてみましょう。

3 1週間やって自分を褒める

1週間続けられたら、まず自分を褒めてあげて!そのあとノートを見返して、「賞味期限切れが多い」「壊れている」など、ため込みがちな不要品の傾向を確認します。

4 とりあえず3週間続ける

3週間続けられれば、もう捨てることが怖くなくなります。さらに、捨てた理由を振り返って、その失敗を繰り返さないよう、買い物の仕方や物の選び方を見直すことも大事。

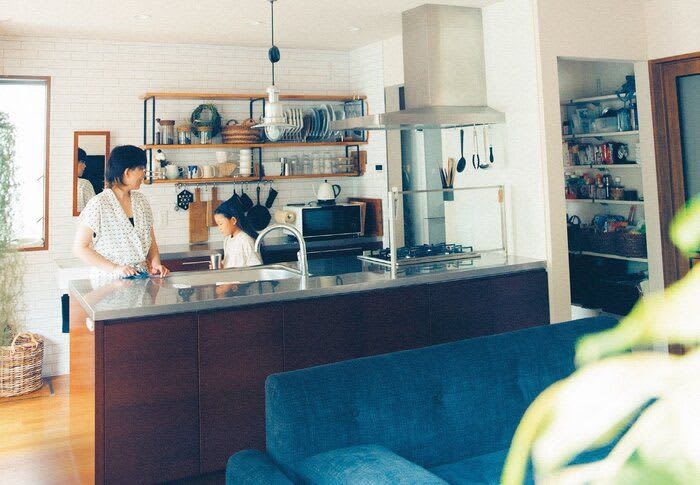

物を減らしたら、家族が進んで片づけてくれるように

物が少なくなると、どこに何があるかが一目瞭然。「物の出し入れが快適になったせいか、夫が積極的に食器を片づけてくれたり、子どもが不要品を見直してくれるようになりました」。

衣替えのとき、「今の自分に合わない」と感じた服は手放す

クローゼット内のハンガーの数を決めておき、それ以上増やさないのが基本。「しばらく着ていない物は、衣替えのときに出してみて、もう着たくないと感じたら、即手放します」。

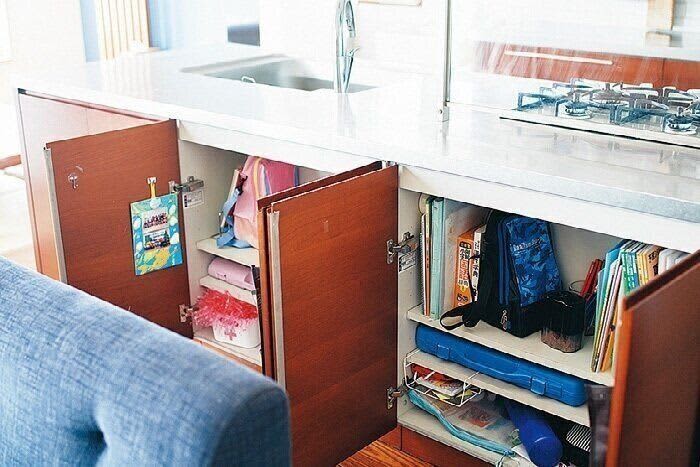

子どもの物は学期ごとに見直し。スペースに収まる分だけ

「学用品は学期末に持ち帰ったとき、おもちゃは新しい物が増えるクリスマス前が不要品を見直すタイミングです」。リビングに置く物は、1人1棚に収まる量に調整しています。

使っていない食器は処分。出し入れしやすい量をキープ

皿は毎日使う“スタメン”だけオープン棚に。「小皿が割れたりして、家族の人数以下に減った場合も、同じ物を買わなくても問題なければ、無理に買い足ししません」。

※情報は、『サンキュ!』20年10月号~ 24年1月号に掲載された情報を一部再掲載、再編集しています。

参照:『サンキュ!』2024年7月号「整理収納アドバイザーの家と片づけ」より。掲載している情報は2024年5月現在のものです。撮影/大森忠明、林ひろし 構成・文/宮原元美 編集/サンキュ!編集部