※本記事は物語の結末に触れているため、映画をご覧になってから読むことをお勧めします。

『シティ・オブ・ゴッド』あらすじ

1960年代後半、ブラジル、リオデジャネイロ郊外に“シティ・オブ・ゴッド(神の街)”と呼ばれる貧民街があった。絶え間ない抗争が続き、子供たちが平気で銃を手にする悲惨な街で、逞しく生きる少年ギャングたち。ギャングに憧れる少年リトル・ダイスは、3人のチンピラ少年とともにモーテル襲撃に加わり初めて人殺しを経験、そのまま行方をくらます。一方、3人組のひとりの弟ブスカペは、事件現場で取材記者を目にして以来、カメラマンになることを夢見るようになる。それから数年後、身を隠していたリトル・ダイスは名をリトル・ゼと改め、街を乗っ取るために再び現れる。

世界で一番陽気な地獄に迫る、戦慄のヴァイオレンスムービー!

「ファヴェーラ」とは、ブラジルで「スラム街」を意味する言葉だ。そしてブラジルの大都市リオ・デ・ジャネイロには、同国最大のファヴェーラが存在する。このファヴェーラで何が起きているのかを世界中に知らしめたのが、傑作『シティ・オブ・ゴッド』(02)だ。公開されるやブラジル国内の映画賞を席巻し、アメリカのアカデミー賞にも数多くノミネートされた。もちろん興行的にも大成功を収め、ここ日本でも、街のギャングたちという題材と、ドキュメンタリータッチの作風、そして群像劇というスタイルから「地球の裏側からやってきた『仁義なき戦い』」として大いに話題になった。公開から20年以上がたった今でも、本作をブラジル映画のベストに上げる日本の映画ファンは多い。いったい『シティ・オブ・ゴッド』の何が我々を惹きつけるのか? この映画のいったい何が特別なのか? 今回は本作の魅力について語っていきたい。

本作の主人公は、ファヴェーラの一角、タイトルにもなっている「神の街」で生きる少年たちだ。写真家を志す心優しき少年ブスカベ(アレシャンドレ・ホドリゲス)を語り手に、神の街で60年代から70年代にかけて、何が起きたかが語られていく。

もともと神の街は政府に見放された者たちの街だった。洪水や貧困で住む場所を失った者たちを、とりあえず住ませておくだけの見捨てられた場所。そんな街だから、当然、警察もロクに見ていないので治安も悪い。とは言え60年代には、強盗・恐喝程度で周囲から一目置かれ、せいぜいそれなりに稼げる有名なギャングになれた。

しかしリトル・ゼ(レアンドロ・フィルミノ・ダ・オーラ)という少年の登場で、状況は一気に変わっていく。

リトル・ゼは殺人にまったく抵抗がない。ちなみにこのキャラクターは実在の人物がモデルであり、スラム育ちではあるものの、家族は犯罪の道には走っていない。まるで突然変異の如く、悪の才能が開花したという。

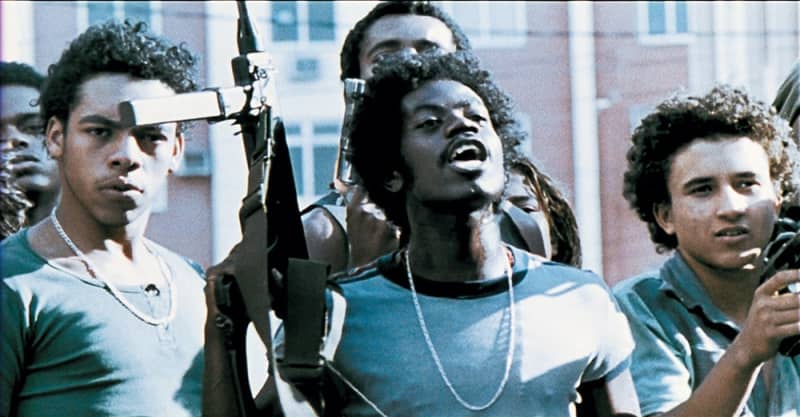

『シティ・オブ・ゴッド』(c)Photofest / Getty Images

リトル・ゼは標的を次々と殺しながら勢力を拡大し、ついには薬物の取引にも手を出して、神の街の頂点に立つ。しかし、彼には自分がブサイクだというコンプレックスがあった。ナンパをしても失敗続き。いつからか、その怒りは街で評判の“二枚目マネ”という、そのまんまな異名取る男マネ(セウ・ジョルジ)に向けられる。リトル・ゼは街中でマネを見かけるたびにボコボコにして、ついには恋人をレイプし、さらに家を銃で撃ちまくって家族を殺した。マネは遂にギャングに身を投じて、本格的にリトル・ゼと抗争を始める(なおマネを演じたセウ・ジョルジは母国では大人気歌手であり、リオのパラリンピックのセレモニーで思い切り歌っている)。

マネとの抗争が始まると、リトル・ゼは武装を強化。手下の子どもたちにもお菓子感覚で銃を配り始める。10代や20代、下手をすればもっと幼い子供たちが、ギャングになって、銃を持って殺し合う。子どもたちがオモチャのように銃を持って、遊びの延長で殺したり死んだりする。目を疑う光景だが、この映画はノンフィクション小説を原作としており、一部脚色しているものの、基本的に映画で描かれていることは実際に起きたことだ。

子どもが殺し合っているだけでもビックリなのに、彼らが手にする銃器の供給源は……なんと最悪なことに、警察なのである。リトル・ゼは薬物を売り、その金で警察から銃を買い、相手組織の人間を殺す。もちろん相手組織だって黙っていないから、リトル・ゼはさらに薬を売って、もっと強力な銃を集める。警察は儲かるから、もっと銃を売る。何かと話題の〇〇〇県警も裸足で逃げ出す最悪の負の連鎖である。本作はこの事実をドキュメンタリー映画のようなタッチで描いていく。

絶望、諦め、わずかな希望……カタルシスなき完璧な結末

かくして映画は、ファヴェーラに満ち溢れている暴力と犯罪と腐敗を、これでもかと描く。しかも、本作ではこういった問題が解決することはない。映画のクライマックス、写真家になった主人公のブスカベは、警察官とリトル・ゼが繋がっている決定的な証拠を写真に収める。しかし、彼はそれを使って腐敗を正そうとはしない。そしてラストシーン。写真家としてキャリアをスタートさせ、人生に希望を見出したブスカベ。その横を子どもたちが歩いていく。子どもたちは手に銃を持って、犯罪の計画で笑い合う。

このシーンは、ソフトに収録されている監督たちの音声解説が強烈だ。「アメリカ映画ならこのあとブスカベは警察を告発し英雄になるだろう」と、ド直球の皮肉から始まり、ファヴェーラで暮らす人間のリアルな言葉を語る。「彼(ブスカベ)はただ相応の生活を手にしたいと望んでいるだけ。英雄になる必要はない。人並みの生活をして働く、それだけのこと」この突き放したスタンスが、本作のエンディングを強烈なものにしたのだ。ブスカベは真っ当な職に就き、ファヴェーラを出ることができた。しかし、そうでない者たちが圧倒的に多く、子どもたちはこれからも殺し合いを続けるのだ。本作はブラジルで公開された当初、一部の評論家に酷評もされたという。監督曰く「ブラジルの恥である部分を見せるなんて、許せない、という反応だったね」しかし、この酷評こそが本作がどれだけ真実に肉薄したかの証明だと言えるだろう。

『シティ・オブ・ゴッド』(c)Photofest / Getty Images

ただし残念ながら、こうした暴力的なファヴェーラの現実は今も変わっていないようだ。リオにはファヴェーラを専門に取り締まるBOPEという特殊部隊がいて、Instagramの公式アカウントを持っている。そこには隊員が近隣住民と触れ合う画像にまざって、時おり押収品や逮捕者の姿もアップされているのだ。現在でもファヴェーラのギャングたちの重武装は変わっていない。この辺りの話について詳しく知りたい方には、同じくブラジル映画の傑作『エリート・スクワッド』(07)をオススメしたい。このBOPEもギャング以上に恐ろしい集団である(ちなみに同作の脚本には『シティ・オブ・ゴッド』の脚本を務めたブラウリオ・マントヴァーニも名を連ねている)。

このように本作は極めてシリアスで、ブラックで、シニカルな映画だ。大人も子供も、とにかくたくさん人が死ぬし、ほんの少しの希望はあるが、圧倒的に絶望が大きい。しかし同時に、本作は不思議なほど爽やかで、エネルギッシュな映画でもある。それはひとえに、この映画の製作背景にあるだろう。

実はブラジル版『ウォーターボーイズ』! 青春全開の撮影現場!

本作の特殊な点は、出演者の大半が演技経験のない新人である点だ。ほとんどの出演者がファヴェーラで行われた大規模オーディションで合格した、新人俳優たちなのである。主人公格のブスカベもリトル・ゼも例外ではない。主要な登場人物から脇役まで、実際にファヴェーラで生きてきた少年少女たちがキャスティングされているのだ。リトル・ゼ役のレアンドロに至っては、「友だちの付き添いで遊びに行ったら、友達が落ちて自分が受かった」と、まるでアイドルのような経緯で出演が決まったという。

そしてオーディションに合格した少年少女らは、半年に渡る演技のレッスンを受けることになった。指導者は、これまた実際にファヴェーラで若者に演劇を教えている人物だ。監督と指導者は、参加者する子供たちをいくつかの班に分け、なるべく多くの時間を演技の勉強に使えるように時間割まで整理した。

子どもたちは班で協力して、指導者から出された課題に取り組んだ。演技指導は厳しかったが、大人たちのケアも十分になされていた。題材が題材なので、たとえば「警察官に押さえつけられる」などの乱暴なシーンも出てくる。そういうシーンで子どもが恐怖を覚えると、すぐさま警官役の大人は謝った。練習前には、参加者全員で手を繋いで輪を作ることを一つの儀式として取り入れた。最初こそ子供たちは「何でこんなことを?」と疑問を思ったそうだが、何か月も続けるうち、この儀式によって仲間意識が芽生えていったという。こういった半年間の猛特訓を経て、子どもたちは役者としての実力をつけていった。そして子どもたちで短編映画を一本作ったあと、いよいよ同作の撮影に入った。この頃には子どもたちは立派な役者になっていたという。

さらに撮影現場では、再び特殊な手法がとられた。監督のフェルナンド・メイレレスと共同監督のカチア・ルンヂは、即興性を優先したのだ。俳優たちにその場にあった台詞を自分たちで考え、喋らせた。台本はあるものの、場合によっては俳優には読まないように指示し、時には原型を留めないほど台本を変えることもあった。この即興性を優先したスタイルは、大成功を収める。何せファヴェーラ育ちの子どもたちだから、ファヴェーラの言葉遣いは手慣れたものだ(ちなみに監督自身は「僕は銃の持ち方なんか知らない」と語っている)。彼ら彼女らの生の言葉が、映画のリアリティを一つ格上げしたのは間違いないだろう。

『シティ・オブ・ゴッド』(c)Photofest / Getty Images

そしてメイキングに収められた映像は、あれほどヴァイオレンスな映画の舞台裏とは思えないほど、和気あいあいとしていて、まるで部活動の合宿のようだ。時には役が掴めず悩み苦しむ姿や、逆に役に入り込み過ぎてしまう姿もあるが、それを大人たちがしっかりとサポートしている。

一つの目的に向かって一致団結する若者たちと、それを手厚くサポートする大人たち。その姿は、まるで部活動合宿であり、まさに青春そのものだ。こうした青春としか言いようがない背景があるからこそ、本作には不思議な爽やかさが漂っているのだろう。こういった撮影時の雰囲気は、不思議と画面に宿ってしまうものだ。たとえば……。

今のアラフォー以上には、この喩えで通じるはずだ。かつて日本を席巻した青春映画の名作『ウォーターボーイズ』(01)を思い出してみてほしい。男子高校生たちがシンクロナイズドスイミングに挑戦する青春映画だが、あれも若手俳優たちを集めて実際にシンクロの合宿を行い、実演のシーンを撮影したという。数か月に渡る実際の特訓があったからこそ、シンクロを披露するシーンではフィクションの枠を超えた感動が生まれたのだ。シンクロの演目が終わったあとにキャストが流す涙は、明らかに演技ではなかった。

少年たちのシンクロと少年たちの殺し合い……まるで正反対だが、若者たちが実際に青春を費やして撮影したという一点において、『シティ・オブ・ゴッド』と『ウォーターボーイズ』は同じだ。

「希望」の象徴としての『シティ・オブ・ゴッド』

そして、ブスカベやリトル・ゼを演じた少年たちは、現在もブラジルで俳優として活躍している。彼らは演技によってファヴェーラから抜け出した。ある意味で、この映画そのものがファヴェーラを支配する暴力的な現実を変えられる証明にもなっているのだ。映画自体は絶望のグルーヴ感で突っ走る作品だが、その撮影の裏側には希望が満ち溢れているのである。もっとも、監督はロケをする際に地元のギャングのボスと交渉するなど、ヴァイオレンスでリアルな苦労をしていたようだが……。

『シティ・オブ・ゴッド』の魅力は何か? そう聞かれたら、たくさんの答えがある。とびきりのヴァイオレンス、圧倒的なリアリティ、勢いの良い編集、景気のいい音楽、南国の青春映画、人が死にまくるわりに『ウォーターボーイズ』的な舞台裏……。こういった様々な魅力が混ざりあって、『シティ・オブ・ゴッド』は出来ている。恐らくこれから先、こういった映画は滅多に出てこないし、その魅力が色あせることもないだろう。これは現実に存在する圧倒的な絶望の中から生まれた、現実の希望の灯でもあるのだから。

■参考文献

・シティ・オブ・ゴッド DTSスペシャルエディション(初回限定2枚組)

・『シティ・オブ・ゴッド』パンフレット

・キネマ旬報 2003年6月下旬号

文:加藤よしき

本業のゲームのシナリオを中心に、映画から家の掃除まで、あれこれ書くライターです。リアルサウンド映画部やシネマトゥデイなどで執筆。時おり映画のパンフレットなどでも書きます。単著『読むと元気が出るスターの名言 ハリウッドスーパースター列伝 (星海社新書)』好評発売中。

X → https://x.com/DAITOTETSUGEN

今すぐ観る

作品情報を見る

(c)Photofest / Getty Images