第2章 物流・SCM軽視の実態

2-1 物流危機の背後に垣間見えるドライバー軽視

ドライバー不足が招く物流危機

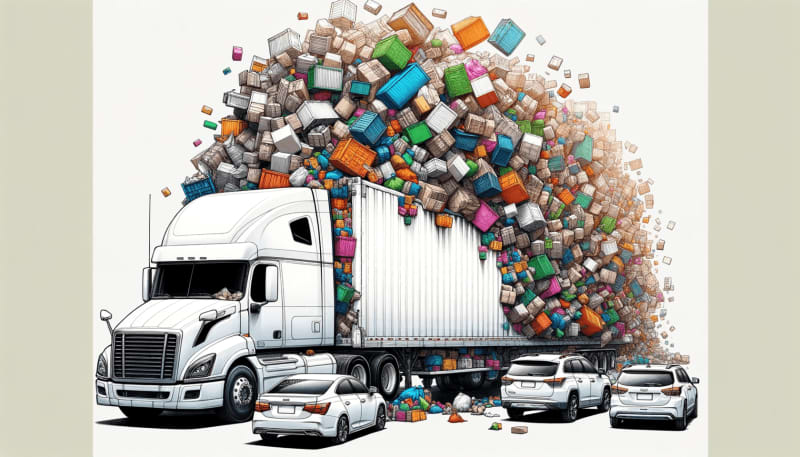

物流軽視のマイナス面が最も先鋭に現れているのが、「ドライバー不足によってモノが運べない」という「物流危機」の問題である。筆者は全国のトラック会社との交流の機会が多いが、ドライバー不足は年々悪化していることを実感している。

近年では、東京や大阪は言うに及ばず、北東北や南九州のように求人が決して多いとは言えない地域でも、ドライバー確保は至難の業となっている。

かつてドライバーの募集といえば「ハローワーク一択」だったが、最近はそれでは全く集まらなくなっている。そのためトラック会社の多くは、有料の求人媒体での募集に、多額のコストを費している。

また、ドライバー同士の紹介に紹介料を払ったり、入社祝い金を設定したりするのも、もはや業界内では「常識」となっている。

ところがこのように募集コストをかけても、思いどおりに人材は集まっていない。そのため募集のハードルを下げて何とか人数を確保しているのが実態である。

その一例が、高齢・未経験者採用である。トラック未経験者の採用は事故リスクへの懸念があるため、後ろ向きな企業が多いのだが、最近では「60歳代までなら未経験者でも可」とする企業も少なくない。

これは一例だが、これほどまでに人材が逼迫しているのである。このようなドライバー不足によって、トラック会社は車両を稼働させることができず、また、荷主企業は商品を運べないという問題が生じているのである。

物流の2024年問題とその影響

物流危機の原因として、いわゆる「物流の2024年問題」が取り上げられることが多い。

2024年問題についてはメディアで繰り返し報道されているため、詳しい説明は割愛するが、簡単に言えば、ドライバーの残業時間(時間外労働)の上限が、原則として年間960時間までに引き下げられることにより、ドライバーの労働時間を短縮することが必要となるという問題である。

言うまでもなく、労働時間の減少は輸送能力の低下につながる。規制強化によって、ざっくりと言えば1ヶ月に10時間程度残業時間を減らす必要があるのだが、これは長時間残業を前提とした運行が多い長距離トラック運行を中心に、大きな影響を与える。

そのため長距離トラック輸送に頼らざるを得ない地域や産業を中心に、モノが運べなくなる事態が懸念されているのである。

このように、重大な影響が懸念される2024年問題だが、その際、忘れてはならないのは、2024年問題への対策によって輸送能力が減少するだけでなく、ドライバーの収入も減少するということである。

ドライバーの収入は、残業手当の占める比率が大きいのだが、残業時間の抑制は残業手当の削減に直結する。これによって、ドライバーの低収入化にさらに拍車が掛かることが、新たな懸念材料として浮上しているのである。

そもそも物流危機の原因はドライバーが集まらないことであり、その根本的な原因は、ドライバーの給与の低さ、勤務時間の長さといった、待遇面の問題である。

トラックドライバーの労働時間は他産業の平均よりも2割程度長い一方、給与は他産業よりもかなり低い。

少子高齢化によって労働人口が減少する日本で、このように待遇面で見劣りする職種に人が集まらないのはある意味では当然である。

この状況を踏まえると労働時間が削減されるだけで、収入向上につながらないのでは意味がない。労働時間だけでなく収入も他産業並みに改善しない限り、現下の物流危機が解消しないことは、火を見るより明らかであろう。

※本記事は、2024年1月刊行の書籍『日本企業の物流軽視が招く”モノが運べない”危機』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。