by 編集部

全国各地に拠点を持つJALは、地域活性化の取り組みを継続的に実施してきており(現在は「JALふるさとプロジェクト」)、2020年8月には社内公募で選ばれた客室乗務員が現地に移住して、それぞれの地域での取り組みを推進する「JALふるさとアンバサダー」を発足しているほか、同12月には乗務しながら地域活性化に携わる「JALふるさと応援隊」を任命している。故郷や縁のある地域に対して、客室乗務員として培ってきた知見を活かした商品開発や地域課題の解決などを展開する狙いがある。

今回お話を聞いたのは、青森の魅力発信に携わるJALふるさとアンバサダーの三浦希実子さん。

――立佞武多紙張り体験をすることになったきっかけは?

JAL青森支店は以前より、青森の冬を盛り上げようと県内の企業が集まった「冬活会議」に参加しており、活動の一環として弘前実業高校の服飾デザイン科とコラボした「デザイン角巻」の制作をしておりましたが、材料不足により2024年1月の新作発表をもってデザイン角巻の制作は終了しました。

角巻とは、東北・北陸地方で着られていた防寒着のことです。

その冬活会議を取りまとめている観光カリスマの角田さんのご紹介により、五所川原立佞武多の紙張りを体験させていただきましたので、その模様をお伝えします!

――紙張り体験の様子を教えてください。

今年の五所川原立佞武多は「閻魔」(制作者:斎藤忠大)。さっそく紙張り体験のために立佞武多の館に行ってまいりました。

立佞武多(たちねぷた)とは、高さ約23m、重さ約19tの人形灯籠のことです。五所川原市のねぷたは毎年8月4日~8日に開催され、大型立佞武多3台が「ヤッテマレ! ヤッテマレ!」の掛け声とともに市内を練り歩きます。今年の立佞武多の見送りには閻魔のもう一つの姿といわれる地蔵菩薩がデザインされています。

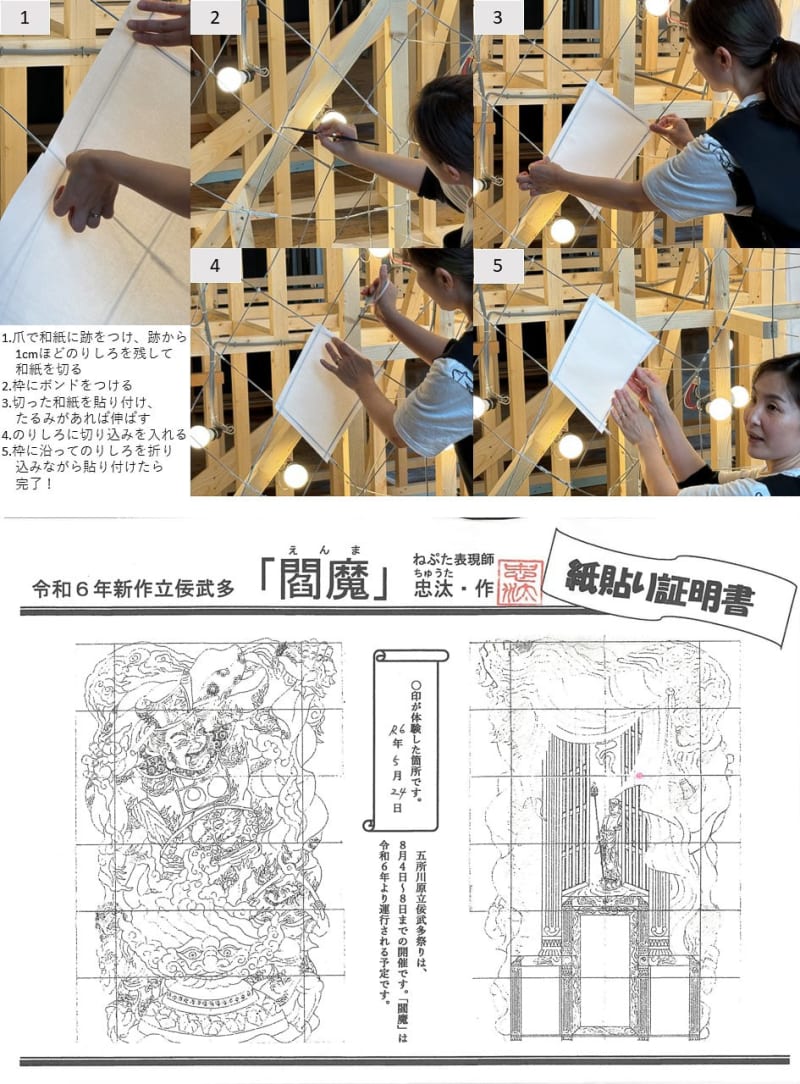

まずは制作者の一人、葛西さんより紙張りを行なう立佞武多のパーツの位置と、紙張りの手順の説明がありました。今回体験したパーツは見送りの地蔵菩薩にかかる布の一部です。和紙が配られ、それぞれ貼りたい場所を決めます。参加者2人に製作者が1人ずつ付き、手順を確認しながら慎重に紙張りを行ないました。

葛西さんはじめ製作者の皆さまの説明がとても上手で、参加者全員は無事に紙張り体験を終えることができ、紙張り証明書も全員に授与されました。証明書には自分が貼った場所の印がついています。私が貼った和紙はそのまま使われ、その立佞武多は8月には五所川原市内を練り歩きます。

立佞武多の館で行なわれる紙張り体験は、予約制で毎年4月から6月の半ばまで誰でも参加可能です。

――立佞武多の館とは?

今回、紙張り体験をさせていただいた五所川原立佞武多の館には、ほかにも八甲田・岩木山をはじめとした青森の自然を見渡せる展望室や物産コーナー、カフェ、そして大型立佞武多を見られる展示室などがあります。立佞武多展示室はなかに入ってエレベーターで4階まで行き、運行時の様子とお囃子を聞きながら大画面に映し出される立佞武多の頭から足元まで360度をスロープで下りながら見学できます。

また、JALの青森~羽田線は7月1日~10月26日の夏休みから紅葉期の行楽シーズン期間において、6往復中2往復(4便)の運航機材を大型化し、提供座席数の増加を行ないます。

――旅行者に向けてメッセージをお願いします。

五所川原市にある立佞武多の館は今年で20周年になります。立佞武多は毎年1体解体されますが、来年は館の大改修があり、どの立佞武多が見納めになるのか明言はできないとのこと。今ある「かぐや」「素戔嗚尊(すさのをのみこと)」「暫(しばらく)」を見られるのは今年が最後かもしれません。

訪れるなら青森~羽田線が一部大型化している今がチャンスです。

「かぐや」は涙を流している、など近くで見ないと分からない繊細な色付けがあり、指先・毛先までしっかりと作られています。人形灯籠の大迫力をぜひ間近で体験しにいらしてください!