【関連記事】「子どもに青の水着は買わないで」危険を避けるために知っておきたい水着の色の重要性

今年も暑い夏が予想されており、海や川へ泳ぎに行きたいと考えている人も多いのではないでしょうか?

しかし、溺れる、流されるなど水難事故の件数は過去5年間をみても毎年ほぼ横ばいで、事故が繰り返されている現状があります。

一般社団法人うみらい環境財団、日本ライフセービング協会、日本水難救済会とともに日本財団が企画・統括する「海のそなえプロジェクト」では、「『海のそなえ』水難事故に関する調査」を実施。その結果を6月19日に公表しました。

海水浴シーズンを前に、水難事故を防ぐために知っておきたいこととは?

イメージ画像

①水難事故の発生は14時が多い

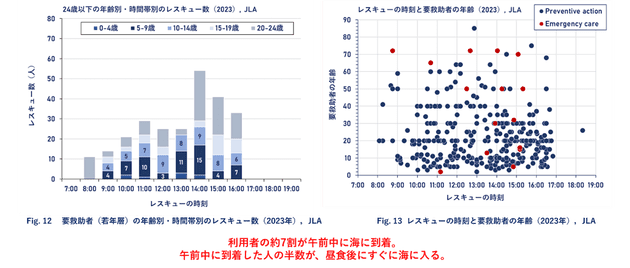

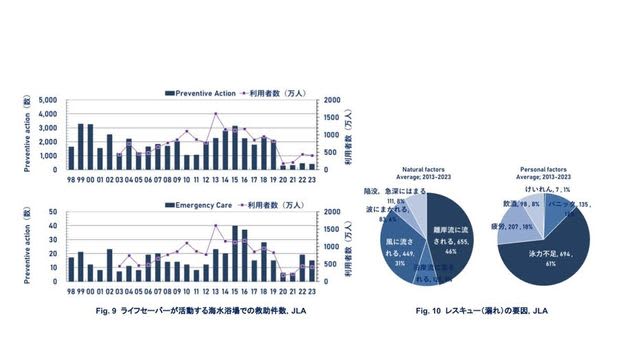

調査によると、約200の主要海水浴場で、毎シーズン2000〜3000件の救助が発生しているのが現状です。

海水浴場利用者の約7割が午前中に海に到着し、その内の約半数が昼食後すぐに海に入ります。水難事故は、このお昼時間帯後の14時の発生が多いようです。

水難事故の発生は14時に多い

②海の危険、思っていたのと違うかも

水難事故の要因をみてみると、自然要因としては「離岸流(沖に向かう流れ)」と「風」、個人要因については「泳力不足」「疲労」「パニック」などがそれぞれ挙げられています。

「海のそなえ」水難事故に関する調査ー約200の主要海水浴場で毎シーズン2000〜3000の救助が発生。自然要因は離岸流・風。個人要因は泳力不足・疲労・パニック

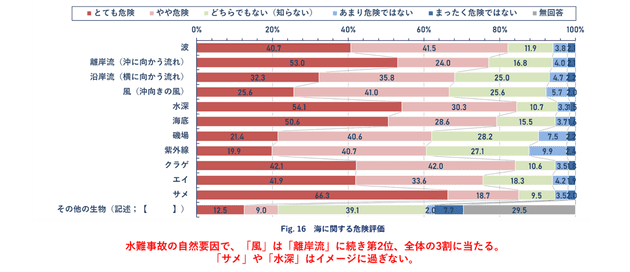

一方、調査で「あなたが考える海に関する危険を評価してください」と聞くと「とても危険」と評価されたのは「サメ」や「水深」が上位という結果に。

水難事故の主要因の一つである「風」を「とても危険」と評価している人は少なく、水難事故のリスクをきちんと把握できていない人が少なくないようです。

「あなたが考える海に関する危険を評価してください」ー「海のそなえ」水難事故に関する調査

③プールで25m以上泳げても溺れる

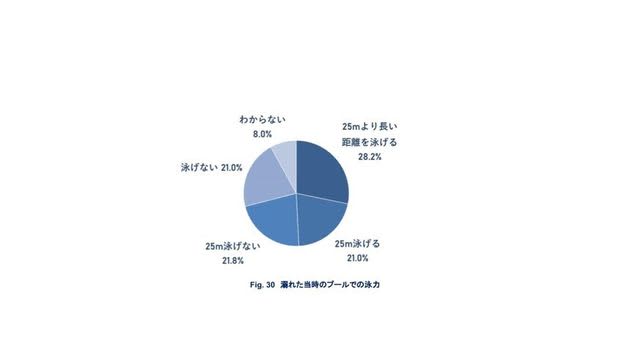

水難事故の個人要因に「泳力不足」が挙げられていましたが、溺れた経験のある人の約半数が、プールで25m以上泳げる人でした。

約5人に1人が、「自力で陸や地上に戻れない」「意識を失う」「心肺停止になる」などの溺れた経験があると回答。泳げる自信がある人であっても十分注意が必要です。

溺れの経験のある人で、溺れた当時のプールでの泳力は、25m以上泳げる人が約半数だった

④溺れる経験は小学校低学年以下が多いが、安全教育の時期は…

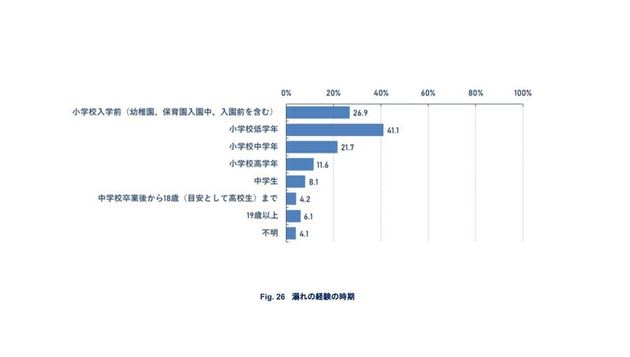

溺れた経験をしたのはいつか聞くと、小学校低学年が最も多く41.1%でした。次いで小学校入学前が26.9%で多いという結果に。

一方、小学校入学前の91%、小学校低学年の62%が、自然水域に行った際に安全教育を学んでいないことが分かりました。

溺れの経験の時期は、12歳(小学生以下)までが多く、溺れの多くは、幼少期の体験である

⑤溺れないための対策、やっていない人が約半数

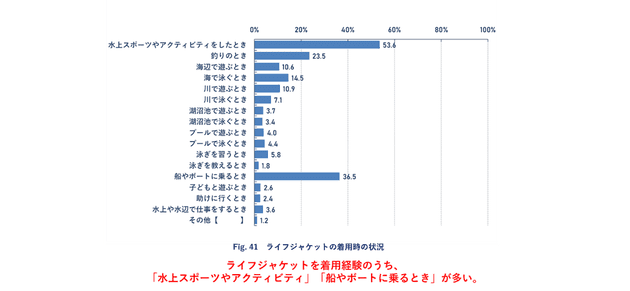

「溺れない、溺れそうになっても助かるためのそなえや行動」について聞くと、「ライフジャケットの着用」と回答した人が約6割にのぼりました。

一方、ライフジャケットを着けたことがないひとは約半数。水上スポーツやアクティビティ、船やボートに乗る際にライフジャケットをつける人は多いようですが、海や川などで泳ぐ時にライフジャケットを着たことがある人はわずか15%以下にとどまりました。

海や川など遊泳時のライフジャケットの着用経験は15%以下