2024年3月30日、「電気自動車のF1」とも呼ばれる「ABB FIA フォーミュラE 世界選手権(以下、フォーミュラE)」が東京・有明にて開催されました。複合商社・NAGASEグループはこれにあわせ、フォーミュラE参画チームであり、同社が協賛する「Andretti Formula E」との交流を目的とした社内イベントを実施。そのプログラムとして行われたeスポーツ大会では、フォーミュラEドライバーとNAGASEグループ社員がゲームを通じて交流を深めました。

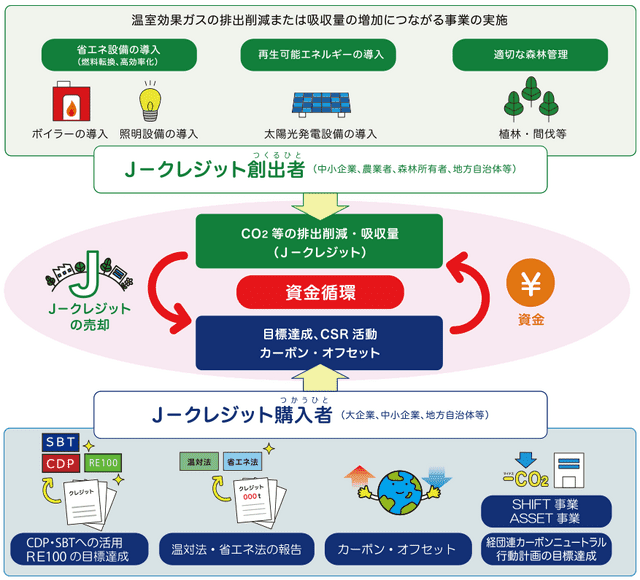

また本イベントではカーボンニュートラル実現への取り組みとして、イベントにともなって排出された温室効果ガス20t-CO2が、「J-クレジット制度」を通じてカーボン・オフセットされました。

同社としては2回目となるeスポーツ施策について、長瀬産業にて広報を担当する青砥 優氏にインタビューを実施。イベント運営の裏側から「eスポーツに感じた可能性」までを伺いました。

なおe-Sports Business.jpでは、第1回社内eスポーツ大会についても過去にインタビューを実施しています。こちらの記事もあわせてご覧ください。

――まずは自己紹介をお願いします。

青砥2022年に新卒で長瀬産業に入社して、今年で3年目になります。はじめはマーケティングやDX推進の部署に所属していて、その後、広報・ブランディングを担当する部署に異動しました。

――イベントでは通訳も担当されていましたね。

青砥もともと海外に住んでいたこともあり、語学力も活かしてグローバルビジネスに携わりたいという思いがあり、長瀬産業に入社しました。

――そんな長瀬産業の事業内容について、あらためて教えてください。

青砥長瀬産業は1832年に創業し、今年(2024年)で創業192年を迎えます。従業員数が7,500名を超えるグローバル企業で、「NAGASEグループ」としては商社だけでなく製造・研究開発も行っているのが特徴です。

近年は半導体・フード・ライフサイエンスの3つの領域に力を入れていて、「ものづくりの課題を素材(マテリアル)で解決する会社」としてさまざまなソリューションを提供しています。

――ありがとうございます。では、長瀬産業におけるeスポーツを活用した取り組みについて伺います。青砥さんが入社した2022年、創業190周年を記念したイベントとして、社内eスポーツ大会が開催されました。当時はまだ担当部署にはいなかったんですよね。

青砥はい、一社員として見ていました。当時は、長瀬産業に対していわゆる“日系企業”の堅いイメージがあり、そういったイベントを開催するような企業とは思っていませんでした。ベテラン社員も含めて、みんなノリノリで楽しんでいるようすを見て、とてもアットホームな企業なんだな、とイメージが変わりましたね。

若手社員の間でも「エントリーした?」といった感じで話題になっていました。

――それを踏まえ、Andretti Formula Eとコラボした今回の交流イベントについてもお聞かせください。そもそも、なぜAndretti Formula Eに協賛することになったのでしょうか。

青砥フォーミュラEは「電気自動車のF1」とも呼ばれるモータースポーツで、今年で10周年を迎えます。レーシングカー自体がCO2を排出しないというだけでなく、イベントに使用する電力をすべて算出してカーボンオフセットを実施するなど、カーボンニュートラルを目指す先進的な取組みを最初期から行っている大会です。

Andretti Formula Eは、昨シーズンは所属ドライバーであるジェイク・デニス選手が世界チャンピオンに輝いた強豪チームなのですが、サステナビリティに対する取り組みが特に熱心なチームでもあります。その取り組みに共感したことが協賛の大きな理由です。

――なるほど。では、どのような経緯で交流イベントを開催したのでしょうか。

青砥フォーミュラEの大会「東京 E-Prix」が2024年3月に有明で開催されることが決まり、Andretti Formula Eのドライバーも東京本社を訪問していただけることになりました。単にチームを協賛するだけでなく、ドライバーと社員が直接交流できるような場を提供することで、社員の皆さんにも協賛の意図をよりいっそう理解してもらえるのではないか、という思いがイベントのきっかけです。

モータースポーツに興味のある社員も興味のない社員も、幅広く来てもらえるイベントを目指していました。また言語の壁もありますから、一方通行なトークイベントでは盛り上がらないのでは、という課題もありました。

そんな中、広報の社員の1人が「eスポーツがいいんじゃないか」と。言語に関係なく1つの目標に向かって取り組めますし、2022年に社内イベントを行った実績もありますから、ぜひやってみよう、となりました。

当日は、ドライバーが練習に使用するシミュレーターの体験、NAGASEの自動車事業や環境サステナビリティの取り組みを紹介する展示ブースの設置、そしてドライバーと社員およびその家族が対決するeスポーツ大会、の3つを実施しました。

eスポーツ大会には、社員とその家族の計18名、Andretti Formula Eからは所属ドライバーの2名とチーム代表の計3名に参加していただき、レースゲームで対決しました。

――企画を提案した際、Andretti Formula E側の反応はいかがでしたか。

青砥オンラインミーティングで企画案をお伝えしたのですが、「すごくおもしろいじゃん!!」と、とても乗り気でした(笑)。

――イベントにおいて、新たにチャレンジしたことはありましたか。

青砥運営に協力いただいたGRITzさんのご提案で、「J-クレジット制度」を利用したカーボンオフセットを実施したことが一番のチャレンジでしたね。

まず、社員やAndretti Formula Eメンバーの方々がイベント会場に来るまでの移動や機材の搬入、ごみの処理などで排出されるCO2の量を算出しました。そして、「森林クレジット創出」実証事業で協定している高知県梼原町の温室効果ガス排出削減・吸収量を、Jクレジットを通じて購入し、埋め合わせる、というものです。本イベントでは、20トンのCO2をオフセットしました。

――素晴らしい取り組みですね。イベント開催に向けた準備で苦労したことはありましたか。

青砥本番まで3か月を切ったタイミングでeスポーツ大会の開催が決まり、予算も限られていました。それでも、フォーミュラEのコンセプトはしっかり伝えたいし、たくさんの社員に参加してほしいという思いで、ゲームタイトルの選定から試合のルールまで、短期間で何度も話し合いを重ねて決めていきました。

――大会本番は非常に白熱した戦いになりましたね。

青砥プロのキャスターの方に実況していただいたことでとても良い雰囲気でしたし、みなさん夢中になって、とても盛り上がりました。会場の温度も上がっていたと思います(笑)。

平日のお昼時に会議室で開催したということもあり、役員も含めて多くの社員が立ち寄ってくれましたし、名古屋から駆けつけてくれたモータースポーツファンの社員もいました。

――試合の結果はいかがでしたか。

青砥Andretti Formula Eは「絶対に優勝するぞ!」と意気込んでいたのですが、結果は惜しくも2位でした。ジェイク選手はとてもクールなイメージがあったのですが、eスポーツ大会ではとても明るく、楽しんでいたのが印象的です。

――イベント開催後、Andretti Formula Eからどのような感想をもらいましたか。

青砥チームとして、スポンサー企業の社員との接点を作るのが難しいという課題があったようで、喜んでくれていました。「eスポーツで交流する」という切り口にもとても感心していただきましたね。

――社内の反応はいかがでしたか。

青砥「ゲームは得意ではないけど、Andretti Formula Eのドライバーと交流したいから参加してみた」という社員もいて、新たなeスポーツファンが生まれたのではないかと。

反対に、「近い距離でドライバーと交流できたことでフォーミュラEにも興味をもった」という声もあり、まさに当初の目標を達成できたと思います。

eスポーツと何かを掛け合わせることで新たな価値が生まれるんだということを強く感じたイベントでした。

――最後に、今後の展望をお聞かせください。

青砥NAGASEグループは「Delivering Next.」というグループスローガンを掲げています。モノやサービスのさまざまなソリューションを通じて、一歩先の提案ができるよう取り組んでいきます。

スポーツに関連して、NAGASEカップという陸上競技大会を2022年から開催しています。障害の有無、年齢、性別に関わらず、誰もが同じ陸上トラックで競技できるインクルーシブな大会であるというのが特徴です。

今年は10月12日(土)、13日(日)に国立競技場にて開催しますので、ぜひお越しください。

――ありがとうございました。