早稲田大学とクロスラボ研究所の研究グループは、オーバーラップ(声が重なり合わさること)やバックチャネリング(あいづちなど)によって協調的に会話が進行する「共話(synlogue)」の観点を取り入れた新しいコミュニケーションデザインのコンセプトを提案した。

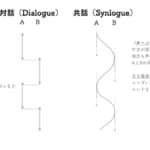

話者が交互にターンテイキング(順番交代)して話すことが基本とされる古典的な会話分析の「対話(dialogue)」モデルに対し、本研究が注目したのは、協調的オーバーラップやあいづちの打ち合いのようなターンカップリングによって発話を共創する「共話(synlogue)」モデルである。共話により、話者同士の連帯の感覚が生成されるといった価値を見出しており、HCI(Human-Computer Interaction)研究で検討されているような、コンピュータが媒介するコミュニケーションにおいても、共創的な会話モードをインターフェース設計に導入するデザインコンセプトとして提案した。

実際に、あいづちを動的に挿入するボット(あいづちボット)を開発し、共話のもたらす効果を実験的に分析した。その結果、ボットがあいづちを打つことで、会話がより親しみやすく、協力的に感じられることが明らかとなった。また、人間側が聞き手のボットに対し機械的な印象を抱いた場合には、オーバーラップが不自然なエラーとして知覚されたのに対し、主観的に「人間らしさ」を感じていた場合には、オーバーラップが自然なものとして受け入れられ、人間とボットの会話が共話的になることもわかったとしている。

本研究結果で得られたように、共話の観点を取り入れることで、人間とコンピュータのインタラクションデザイン領域でも親しみやすく共創的なインターフェースの実現が期待される。

人間同士のコミュニケーションにおいても、共話的・共創的な会話スタイルは、コミュニケーションの質の向上、異なる立場の人々の社会的分断の緩和、教育現場や効果的な学習環境の構築、メンタルヘルスの向上等に寄与することが考えられるとしている。

本研究成果は、『ACM Conference on Human Factors in Computing Systems(CHI)2024』において2024年5月11日(土)にオンラインで掲載され、その年のトップ5%のクオリティの論文に与えられるHonorable Mentionを受賞した。

論文情報: