自分の世界に没頭し、集団行動が苦手

みんなで一緒に行動することが難しく、好きなことに一人で没頭。集団に入ると自分の意見を強く主張することもあり、クラスになじめません。

例えば、こんな状況

今日はクラスみんなで、クリスマスの飾り付けを楽しむ日。しかし、Mくんだけはツリーの装飾に目もくれず、部屋の隅っこで電車の図鑑を読み続けています。

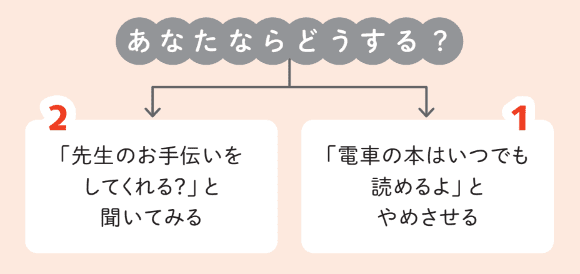

あなたならどうする?

1.「電車の本はいつでも読めるよ」とやめさせる

2.「先生のお手伝いをしてくれる?」と聞いてみる

【解説】おすすめは2!

子どもは3歳頃から「好きな遊び」や「好きなおともだち」ができることが多く、否定されると激怒することも。子どもの興味は多様で、好きなことに集中するのは一つの才能でもあると覚えておきましょう。

その子の「好き」を否定するより、集団行動への新しい視点を獲得できるような働きかけが理想的です。

考えられる背景

「僕が好きなことだけできれば、それでいいよ」

誰かと一緒に行動すること自体に、意識が向いていないのかもしれません。自分の興味だけに基づいて行動するので、クラスの動きとずれてしまいます。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

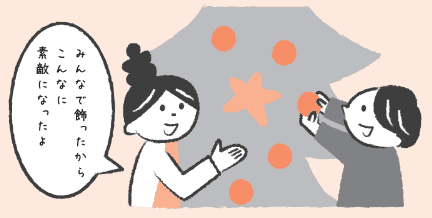

一緒にやることの楽しさを知ってもらう

周囲に同調することが必ずしも正しいとは限りませんが、ある程度は協調できる社会性を育てたいもの。一人遊びの時間も確保した上で、おともだちと楽しく過ごせるような遊び・活動を意識的に設定しましょう。

子どもが同調できない理由(説明が分からない、恥ずかしいなど)が分かる場合は、それを踏まえた対応を。「一緒だと楽しい!」と実感できる機会を増やすことがポイントです。

考えられる背景

「どうせ、僕の言うことを聞いてくれないもん」

複数の子と一緒に活動するとき、自分の話をなかなか聞いてもらえないのが嫌で、一人で行動することを選んでいる可能性もあります。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

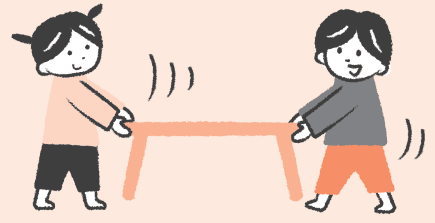

活動の際は、その子に「役割」を持たせて

集団に所属しているという感覚がないと、「みんなに守られている」という仲間意識が希薄になり、ほかの子たちを否定的に見てしまうことがあります。クラスの一員であることを認識してもらうために、活動の際は「役割」を与えるのがおすすめ。

例えば、ゲームの進行の手伝い、遊び用具の準備(おともだちと一緒にものを運ぶなど)といったことが、集団意識の形成につながります。

ほかにもたくさん!サポート声かけ例

・みんなでやってみよう

・一緒だから楽しくできたね

・〇〇の係をやってみる?

・〇〇くんと△△をしてくれるかな?

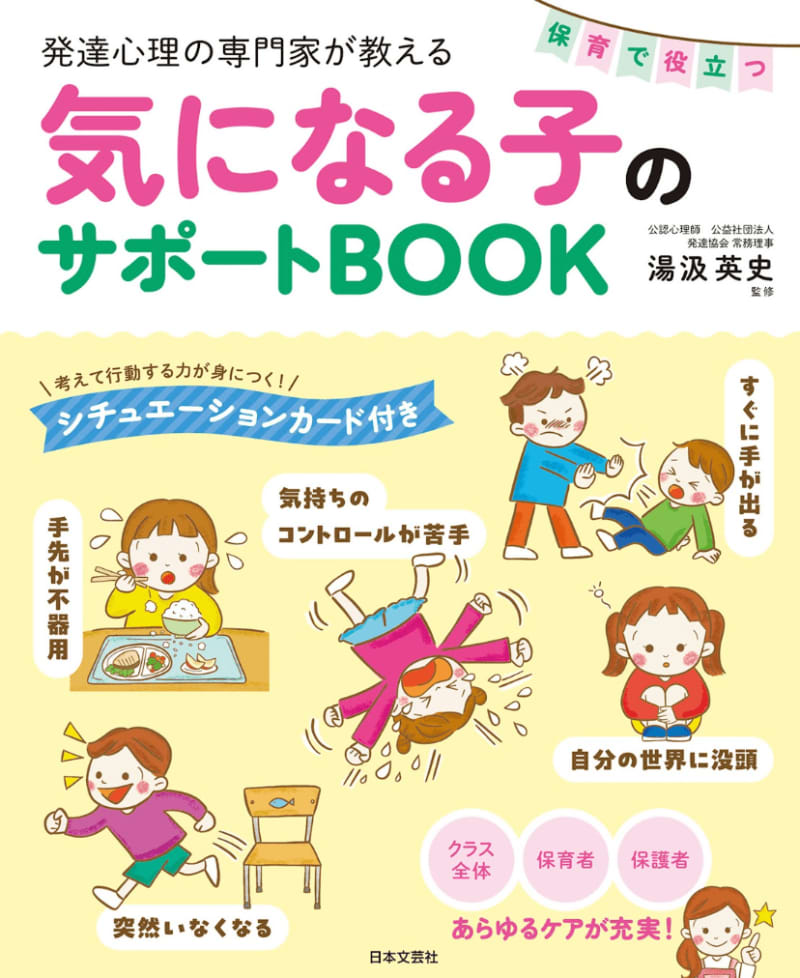

【出典】『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』著:湯汲英史

【書籍情報】

『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』

著:湯汲英史

幼稚園や保育園で言葉や行動や少し「気になる子」はいませんか?落ち着きがない、ずっとボーっとしている、「わからない」が多く、会話が成り立たない、すぐウソをつく、他の子や保育者をベタベタ触る……など。そのような気になる行動や言葉を発する子どもたちのサポート法を多数の声かけ例とともに丁寧に解説。また、「気になる子」の周りの子どもたちにも焦点をあて、周りの子どもたちや親御さんへのフォローや対応策のほかにクラス全体が過ごしやすくなる環境づくりのアイデアを提案します。そのほか、園でのスムーズな連携の仕方や有効的な記録の取り方など、今すぐ実践したい保育で役立つ情報を豊富に収録。保育学生さんや新米保育士さんだけでなく、改めて「気になる子」のサポートについて考えたいベテラン保育士さんなど多くの方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。