石川県は18日、新たに22人が災害関連死に認定されたと発表しました。

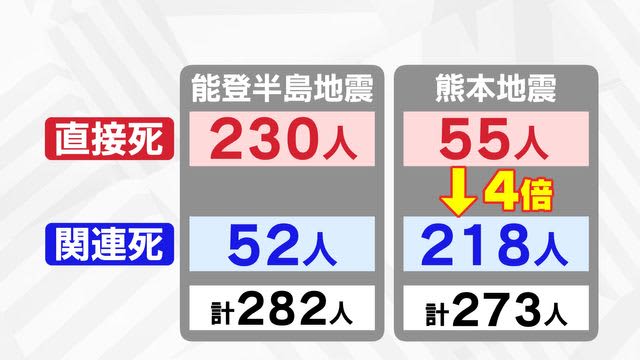

これにより地震による犠牲者の数は282人になる見通しで、2016年の熊本地震を上回ることになります。

県内では、地震で倒壊した建物の下敷きになるなど、直接的な原因で亡くなった人は県内で230人。関連死は、現在あわせて52人。

一方、熊本地震では、直接死が55人なのに対し、関連死が218人と直接死の4倍となっています。《申請数》

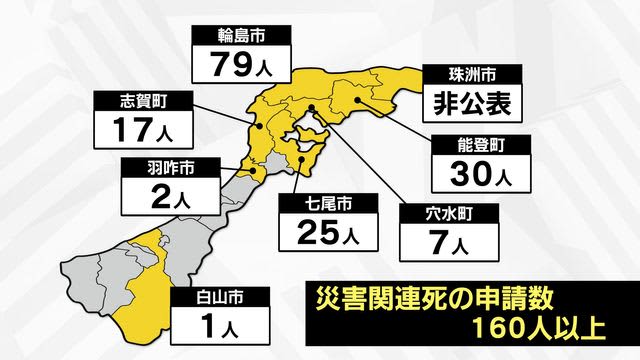

テレビ金沢の調べでは、県内では、きのうまでに輪島市で79人、能登町で30人など、あわせて 160人以上が関連死の申請をしているということで、今後も増える可能性が指摘されています。

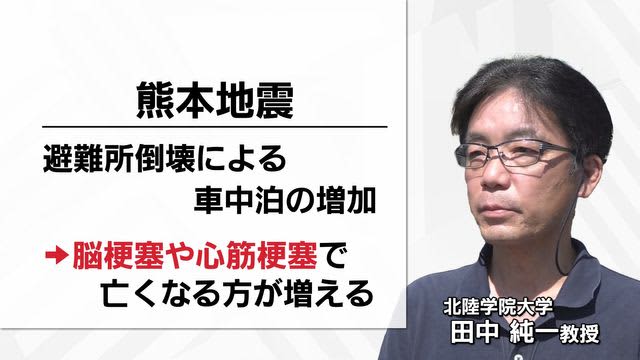

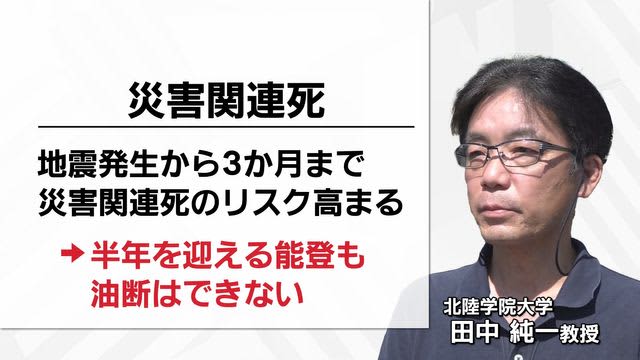

災害関連死について北陸学院大学で災害社会学などを専門とする田中純一教授にお話を聞きました。

熊本地震の際は、避難場所が損壊して多くの人が車中泊を余儀なくされ、脳梗塞や心筋梗塞などで命を落とす人が多かったということで、これは能登半島地震でも共通するといいます。

また、地震発生から3か月までが災害関連死のリスクが高いとされていますが、避難生活が長引く能登では、今後も油断はできないといいます。

北陸学院大学・田中純一 教授:

「避難所生活での孤立や、慣れ ないところでの生活の不安こう いったところを少しでも軽減解 消していかなければ」

「今も断水だったり生活が元に戻ってないところもありますからこういったところのストレスがやはりあるんじゃないかと思っています」

「精神的なストレス、身体的なストレスが増幅していけば危険な状態になる可能性はありますから」

また、本格的な夏を迎えるにあたり熱中症にも注意が必要です。

田中教授によりますと、仮設住宅で発生する電気料金などは自己負担となるため、エアコは設置されているものの使用を控える人が多くいると指摘しています。

このため、エアコンをつけた地域の集会場を開放するなど、暑さをしのげて、住民同士が集える場を作ることが重要だと話していました。

今後も、災害関連死を防ぐための取り組みが必要となりそうです。