宮城県仙台市に拠点を構え、全国の自治体向けの防災DXサービスを提供するスタートアップ、プライムバリューがある。同社が提供するサービス「B-order」は、災害発生時に自治体から企業に対して行われる物資や被災者支援に関するサービスの支援要請と、平時の備蓄品管理をスムーズに行うサービスだ。2022年10月にリリースされ、現在は地元宮城県内の市町村をはじめとして、東京都目黒区や兵庫県など利用自治体は全国170自治体を超え、2023年9月には1.3億の資金調達も行っている。東北から起業し、事業を展開するに至った背景や想いなどを、プライムバリュー代表取締役社長の吉田亮之さんに今回うかがった。

プライムバリュー株式会社 代表取締役社長 吉田亮之氏

「復興を支えてもらった恩返しをしたい」創業当時からの想い

吉田さんは、2018年にプライムバリュー株式会社を創業した。当初は、前職の経験を活かし、法人向けにITサービスを販売する事業を展開していた。では、なぜ防災DXサービス事業を立ち上げるに至ったのか。吉田さんは「防災環境の改善については、当初から想いがありました」と語る。

「私自身も仙台市で東日本大震災を経験したのですが、あの大きな災害から復興してこれたのは、国や全国の人たちの支えがあったからこそと感じます。ならば、復興を支えてもらった側として東北から何か恩返しできないだろうかという想いが原点でした」。 「防災環境の改善のために、自分たちには何ができるか」。ヒントを得るために吉田さんは、2020年に仙台市が開催した「仙台BOSAI-TECH カンファレンス」に参加した。

自治体や企業が抱える、東日本大震災当時から変わらない課題

「仙台BOSAI-TECH」は、「防災×テクノロジー×ビジネスを融合した、防災課題に対する新たな解決策を持続的に生み出す場」として、仙台市が作ったプラットフォームだ。防災・減災に関心のある企業、自治体、研究機関などで構成されている。

そして「仙台BOSAI-TECHカンファレンス」は、当該年度の仙台BOSAI-TECHの活動の総決算として毎年行われるイベントだ。ここで吉田さんは、仙台市の職員やみやぎ生協の担当者などと出会い、災害時の支援要請・備蓄品管理で企業・自治体が抱える課題を知ることとなる。まず自治体側、企業側どちらも課題としていたのは、災害時の要請環境であった。

災害時、自治体から提携先の企業に支援物資を要請をする際の手段は、電話またはFAXがいまだに主流となっている。しかしこれらの連絡手段では、刻一刻と変化する災害現場の状況に対応できないのが現状だ。自治体からは「東日本大震災の時には、要請後に避難住民の人数が増えるなど、状況によって商品や個数の変更が多く発生した。やりとりの履歴も残っていないため情報の後追いが難しく、取りまとめに非常に難儀した」という課題があがった。

一方で企業からは、「東日本大震災のような広範囲にわたる災害が発生すると提携先の自治体から一度に大量の要請が押し寄せる。企業の提携先自治体数は多く、何十から、何百にもわたる場合もある。その上、電話やFAXと自治体ごとに要請の方法も異なるため、混乱する場面も多かった」。

「仙台BOSAI-TECHカンファレンス」の中で、仙台市とみやぎ生協それぞれにヒアリングを重ねた

さらに自治体からは、平時の備蓄管理面の課題も挙げられた。多くの自治体では、災害時に備えて飲料や非常食・日用品といった備蓄品を集合倉庫に置き、エクセルで在庫管理を行っている。

しかしエクセルによる在庫管理では、災害時に各避難所へ輸送される際の備蓄品の移動経路や、賞味期限・在庫数といった商品情報を管理するのが難しく、賞味期限切れなどを見逃してしまう危険性もはらんでいた。

これらの課題は東日本大震災当時からあったが、震災から10年経っても依然として解決されていなかったという。それは、自治体側がいつ発生するかわからない災害に必要以上の予算をかけられないことや、災害対応の担当者が3年ほどのペースで異動してしまうため、課題が風化していく傾向にあるという事情があった。

複数の企業や自治体から話を聞く中で吉田さんは、「災害発生時や備蓄管理の環境改善は、東日本大震災を経験した東北からやるべきではないか」と感じたという。

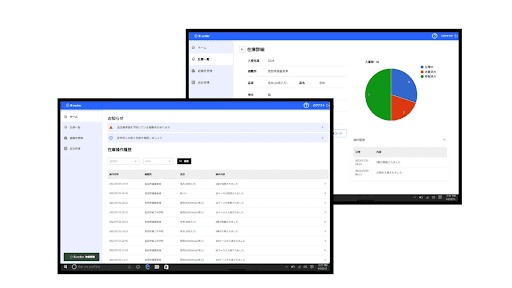

災害時の支援物資要請と、平常時の備蓄管理をデジタル化した「B-order」

「それらの課題解決のためにスタートしたのがB-order事業でした」と吉田さんは振り返る。「B-order」は災害発生時の要請支援ツールとしての「要請版」と、平時に自治体の災害備蓄品を一元管理する「備蓄管理版」の2種類があり、「要請版」は自治体・企業が災害時にやりとりをするためのプラットフォームとなっている。

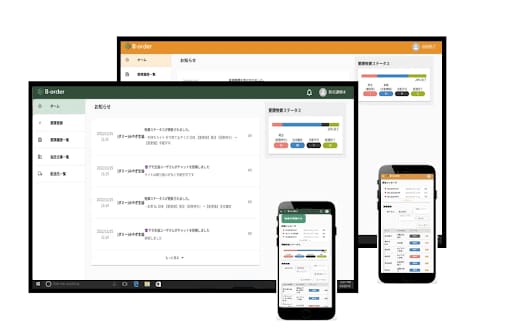

「B-order」要請版(プライムバリュー株式会社HPより)

「B-order」要請版では、自治体はあらかじめ支援物資の配送先を登録し、要請先の企業や団体とアカウント連携する。そうすることで災害時には簡単な操作で要請できる。

企業側では災害時、自治体からの要請が分かりやすいフォーマットで送られてくるので、混乱が起きにくく速やかな対応が可能となる。さらに要請ごとにチャット機能がついているため、災害現場の状況に合わせた物資の追加・変更も柔軟に行いやすい。また電話とは違ってやり取りが文字に残るため、思わぬコミュニケーションエラーも防ぐことができるという。

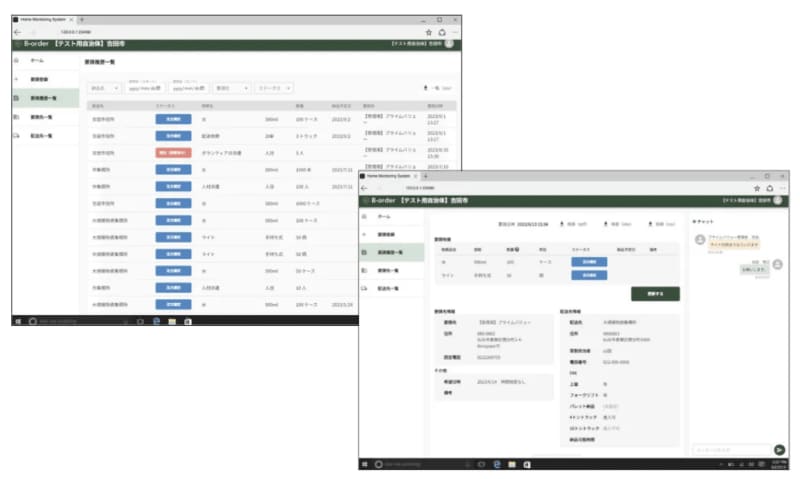

要請版のサンプル画像。要請内容ごとに輸送先やステータスを表示する。パソコンの操作が苦手な人でも使いやすいように、サイドバーを最低限にするなど工夫したという

もう一つのサービスである「B-order」備蓄管理版では、自治体が毎年調達している災害備蓄品を品目ごとに登録できる。さらに、調達の際には倉庫の場所や賞味期限などの情報が入ったQRコードが自動発行され、各備蓄品の段ボールに貼られた状態で各自治体の集合倉庫へ配送される。備蓄品を移動・消費する際は段ボールに貼られたQRコードを読み取って「B-order」にアクセス、ワンタップの簡単な操作で備蓄状況を更新できるという仕組みだ

「B-order」備蓄管理版(プライムバリュー株式会社HPより)

備蓄管理版のサンプル画像。備蓄品の品目ごとに、設置場所や消費期限、総数などが一目でわかる仕組みになっている

さらに「B-order」では、自治体側のもう一つの課題である「頻繁な担当者変更」に関わる課題にもアプローチしている。従来、災害備蓄品は年度ごとに調達しているため、自治体の災害備蓄担当は前任者から引き継いだリストをもとに各倉庫の在庫を再確認し、新たな備蓄品リストを2〜3ヶ月かけて作り直していた。

しかし、「B-order」では災害備蓄品の状況がリアルタイムで更新されているため、引き継ぎの際もスムーズに引継げるようになっている。その結果「管理体制が大幅に改善された」という利用自治体の声も届いているという。

自治体は「B-order」要請版と備蓄管理版、いずれかの利用も可能だが、要請版は自治体・企業に対して無料で提供されている。現在は全国の170の自治体と、コンビニエンスストアやドラッグストア、運送会社など110ほどの提携企業が「B-order」を利用しているという。

2024年1月に発生した能登半島地震では、宮城県涌谷町が要請版を活用し、富山県氷見市に支援物資を届けた。活用した涌谷町からは「使いやすい機能で、コミュニケーションもスムーズにできた」と好反応だったという。

一方で吉田さんは能登半島地震の際に浮上した課題についても触れている。「アカウントの数は増えているものの、いざ災害が発生すると旧来のやり方で要請する自治体も多く、ユーザーサポート面の課題を感じました。ただ対応した企業からは、“災害時に必要不可欠なシステム”という声をいただいているので、非常時にも活用してもらえるようサポート面のさらなる充実をはかり、ユーザーを増やしていきたいです」と話す。

そして「B-order事業をやるにあたって、はじめはビジネスとしてやりきれないのではないかという想いとの葛藤はありましたが、東日本大震災で被災し、復興してきた東北から生み出すべきサービスだと思い、今までやってきました。やればやるほどこのサービスは日本の未来に100%必要だと言い切れ、次のデジタルインフラになるという確信が持てるので続けていきます」と決意をにじませる。

東北の地で東北ならではの事業を

吉田さんは宮城県で起業し、当初から東北を拠点に事業を展開してきた。仙台市でスタートアップ起業を行うことについて「仙台市はスタートアップ支援に力を入れているので、起業しやすい環境が整っている」と話す。

プライムバリュー社は、仙台市が主催するアクセラレーションプログラム「東北グロースアクセラレーター(TGA)」や、官民学金によるサポートを受けられるスタートアップ支援プロジェクト「J-Startup TOHOKU」にも採択されている。

「起業する時は経験も知識も少ない状態で始めましたが、それらのプログラムや支援を受ける機会を得たことで、スタートアップとしての戦い方を知ることができました。そのように知識を補ってもらえる機会があることが、起業のしやすさにつながっていると感じます」と当時を振り返る。

一方で「自治体に頼りすぎるのではなく、自分で切り開いていくこと、例えばビジネスにつながる場には顔を出すなど、自主性や積極性は欠かせません」と話す。そして「スタートアップとして起業するのであれば、誰もやっていないことに可能性を見出し、やり続けることに尽きると思います」と後に続く人たちにエールを送る。

「日本を変えるビジネスをすることがスタートアップだと考えています」という吉田さん

起業して今年で6年目。「これからも東北にこだわり、東北発で東北ならではの事業をやっていきたいという想いがあります。『B-order』は震災の経験を活かしているサービスなので、多くの自治体や企業に納得感や共感を持ってもらえているところが東北ならではだと思います。今後は『B-order』の仕組みを取り入れ企業間取引を管理できるBtoB版をリリースするなど、企業向けの展開を強化していきたいです」と話す。

東北から日本中で使われる災害対応プラットフォームを目指して、プライムバリュー社は採用に力を入れているという。「現在は上場を目標に、B-orderをともに大きくしてくれる仲間を募集しています。災害対応は、日本に住んでいる限り誰もが他人事ではいられない重要なテーマ。この分野の課題解決に取り組みたいエンジニアの方など、『我こそは』という方はぜひ、連絡をいただきたいです」と話す。

《企業プロフィール》

・会社名:プライムバリュー株式会社

・住所:(本社)宮城県仙台市青葉区国分町1-4-9 enspace

・事業内容:B-orderサービスの提供・開発

・HP:プライムバリュー株式会社 (prime-value.co.jp)

《編集後記》

今回プライムバリュー社にお話を伺いたいと思ったのは、「B-order」事業への取り組みに魅力を感じたからでした。私自身も仙台市内で東日本大震災に被災し、全国各地から助けてもらったことの恩返しをしたいと思いながらも実行できずにいたからです。吉田社長へのインタビューを通し、自治体や企業の課題解決のために何ができるかを探り、サービスを提案し、改善を重ねながら提供し続ける姿勢に感銘を受けました。

全国で自然災害が頻発する中で、ますますなくてはならないシステムになるのではないかと実感しました。(鈴木千絵)

The post 「東日本大震災を経験した東北から、防災環境の改善に繋げるデジタルインフラを生み出す」仙台の防災テックスタートアップ・プライムバリュー株式会社の事業と想い【東北IMPACT STARTUP】 first appeared on 東北ITトレンド Local Book(ローカルブック).