鉄道・運輸機構から2023年度の北陸新幹線事業推進調査の実施結果が明らかにされました。京都市内の地下水の流れが公表され、ルート選定に影響を与えそうです。

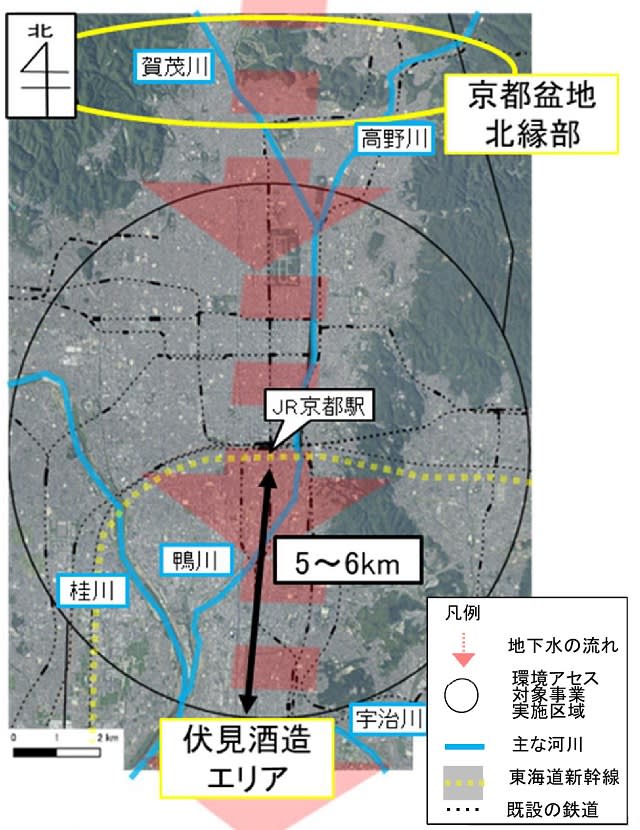

京都市内の地下水の流れ

鉄道・運輸機構が公表した北陸新幹線事業調査の実施結果では、用地、地質、受け入れ地、地下水の各調査と、鉄道施設の概略設計、道路・河川管理者との事前協議について明らかにされました。

このうち地下水に関する調査では、京都市内で地下水を採取し成分分析を実施。深い層では京都盆地に広く分布する難透水層の下を流れて、京都駅や伏見酒造エリアまで到達している可能性があることを確認しました。

公表された図では、地下水が京都盆地北縁部から、京都駅付近を経て、伏見方面に流れている様子が示されています。

画像:「令和5年度北陸新幹線事業推進調査について」(鉄道・運輸機構)

堀川通り地下を通るルートに?

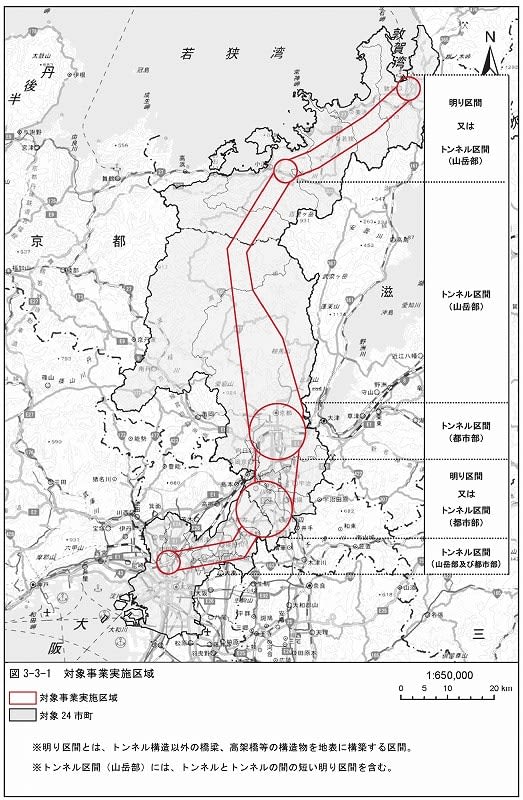

北陸新幹線の京都市内のルートは決定していません。環境アセスメント資料で示された概略ルートでは、山科から桂付近までの広い範囲がルートの候補地に含まれています。このため、北陸新幹線が京都駅を東西に通過するのか、南北に通過するのかが、明確になっていませんでした。

北陸新幹線環境影響評価方法書より

今回示された地下水の図をみると、京都駅を東西に貫く形で地下に新幹線トンネルを掘削すると、地下水の流れを断ち切ってしまう可能性があることが察せられます。

普通に考えれば、地下水の流れに沿って建設するほうが、影響は小さいでしょう。となると、北陸新幹線は、京都市内を南北に貫く堀川通り地下を通る「南北ルート」が有力ということになりそうです。

国道1号に沿って松井山手へ

堀川通りは、北から京都駅を抜けると油小路通りとなります。北陸新幹線は、そのまま油小路通り地下を抜けて、国道1号に沿う形で、松井山手付近に至る形になるのでしょうか。

ただ、環境影響評価方法書には「ルートは、伏見酒造エリアを回避した区域を選定」とあります。となると、伏見エリアの北側から、鴨川に沿って南西に向かう形になるのかもしれません。

地下水の流れに影響が出ない形を考えるのであれば、京都市中心部を通らないルートもありえます。たとえば、山科駅付近に新幹線駅を作る形です。しかし、公表された資料からは、そうした検討がなされている形跡はうかがえません。

対策土の含有率高く

そのほか、調査結果の資料では、京都駅、新大阪駅の建設について、「工期・事業費への影響が懸念される課題が多数存在しており、難工事となることが予想される」と記しています。

両駅に関する調査では、駅本体構造物の大きさ、駅本体構築に必要な土留めや地盤改良方法の検討、具体的な施工計画などを検討。両駅の概略設計を実施し、概略図を作成しました。ただし、その図面は公表されていません。

また、地質調査では、対策土の含有率を約30%と推定しています。これはやや高い数字といえそうで、対策土の処分場の確保が課題となりそうです。

米原ルートへの「牽制」も

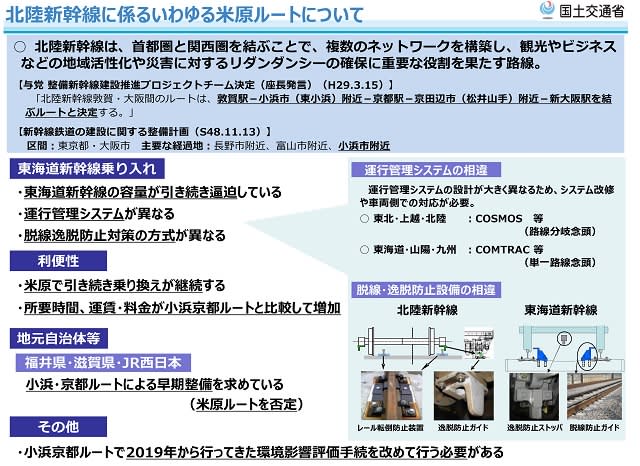

あわせて、国土交通省が『北陸新幹線(敦賀・新大阪間)のルートに関する議論について』と題するとりまとめを公表しました。内容は、再検討を求める声が高まってきた「米原ルート」に関するものです。

とりまとめでは、ルート決定までの経緯を改めて説明したうえで、地元自治体やJR西日本が「小浜・京都ルートによる早期整備を求めている」「米原ルートを否定」と強調。「小浜京都ルートで2019年から行ってきた環境影響評価手続を改めて行う必要がある」とも付け加えました。

米原ルートで東海道新幹線に乗り入れる場合の課題も列挙。「東海道新幹線の容量が引き続き逼迫している」「運行管理システムが異なる」「脱線逸脱防止対策の方式が異なる」などとしました。

出典:北陸新幹線(敦賀・新大阪間)のルートに関する議論について(国土交通省鉄道局)

米原ルートは、事業費が安く、事業期間が短いことが最大のメリットです。しかし、とりまとめには、そうした記述は一切ありません。一言でいえば、「米原ルート再考派」を牽制する内容です。

いまさら米原ルートを再考する段階にないことはわかりますが、内容的にバランスを欠いている印象も否めません。(鎌倉淳)