by 山崎健太郎

今年の4月、超高層ビルやダム、発電所なども手掛ける大手建設会社の鹿島が、小型スピーカー「OPSODIS 1」を開発し、6月頃にクラウドファンディングを開始するというニュースを掲載。「え、あの鹿島がスピーカーを作ったの?」という驚きの声がある一方で、オーディオ歴が長い読者からは「OPSODISか!」という反応もあった。

そう、開発されたスピーカーは、普通のスピーカーではなく「OPSODIS」(オプソーディス)という立体音響技術を使っているのが大きな特徴。サイズとしては、サウンドバーよりも短く、パソコンのモニター前にも設置できるコンパクトなものだが、その前に座って音を聴くと、まるで目の前にコンサートホールが出現し、そこに頭を突っ込んでいるような、魔法のようなサウンドが体験できる製品なのだ。

映像配信や音楽配信が一般化した現在、パソコンの前でそれらのコンテンツを楽しんでいる人も多いが、その迫力や臨場感を桁違いにグレードアップさせる、サウンドバーやPCスピーカーとは異なる、新たな製品として要注目。そのクラウドファンディングが、6月20日にスタートした。

通常価格は74,800円だが、クラウドファンディングでは超超早割で59,800円(100台限定)、超超早割2個セットで118,000円(同40台)というプランも用意している。

建設分野で活用されてきたOPSODIS

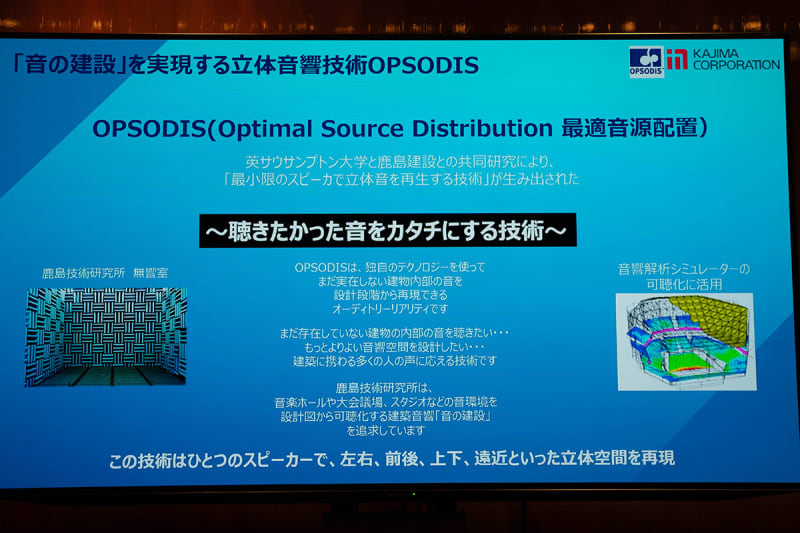

私がOPSODISの音を始めて聴いたのは、今から約20年前。当時の記事は以下に残っているが、要するに「鹿島建設と英サウサンプトン大学音響技術研究所がOPSODISを共同開発した。その技術を使った製品をマランツが開発します」という発表会のデモで、OPSODISを体験した。

マランツ、ピュアオーディオにも使える仮想サラウンド技術 鹿島建設、サウサンプトン大学と共同開発(2004年9月17日)

OPSODISは「Optimal Source Distribution Technology」(最適音源配置)の略で、その名の通り、独自の理論に従って、リスナーの前方にスピーカーを並べるのが特徴。そこから位相をずらした音を再生することで、クロストークをキャンセルし、立体音響を体験できるというのがザックリとした内容だ。

体験した音は20年経った今でも覚えているが、他の、信号をデジタル処理した立体音響とは異なり、基本的な音質がずば抜けて良く、また立体感に不自然さが無く、聴いていてまったくストレスを感じない。魔法のような体験で、非常に驚いた記憶がある。

「なぜこのOPSODISを、鹿島建設と英サウサンプトン大学音響技術研究所が開発したのか」には、鹿島建設が手掛ける建築物が関係している。ご存知の読者も多いと思うが、鹿島はこれまで、各地の名だたるコンサートホールなどの音響施設も建設している。こうした建築物は、建物内部が良い音響空間に設計されている。一方で「建設してからじゃないとどんな音になるかはわかりません」では、話にならないので、音響解析シミュレーターを活用。設計段階から良い音響空間になるように設計する。

しかし、いくらシミュレーターで追求しても「まだ存在していない建物の内部の音を聴いて確認したい」というニーズは多くある。そこで、設計図から可聴化する技術として、「最小限のスピーカーで、左右前後上下遠近といった立体空間を再現する技術」として、OPSODISが生まれたわけだ。

OPSODISとは何か

では、OPSODISがどのように立体音響を実現しているのだろうか。

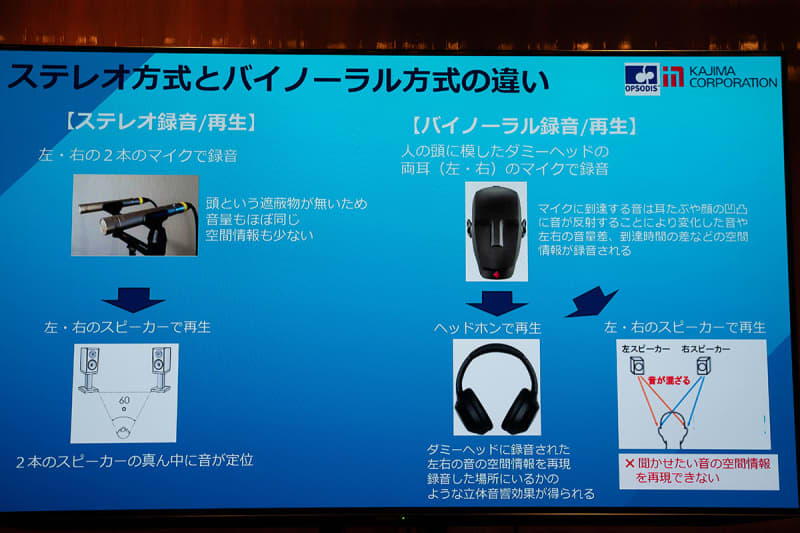

通常のステレオ録音では、ステレオマイクや、2本のモノラルマイクで録音。その音をステレオスピーカーで再生すると、スピーカーの真ん中に音が定位する。この場合、録音時に人間の頭という遮蔽物が無いため、左右の音の音量はほぼ同じで、空間情報も少ない録音となる。

一方で、人の頭を模したダミーヘッドマイクで録音する「バイノーラル録音」という手法もある。簡単に言えば、人形の耳の中にマイクを配置。音が顔や耳などの凹凸にぶつかり、反射し、変化した音を収録することで、左右の音量差や、到達時間の差などの空間情報が録音される。

それをイヤフォンやヘッドフォンで聴くと、まるで録音場所にワープしたような立体音響効果が得られるというものだ。

しかし、このバイノーラル録音されたサウンドを、2chスピーカーで再生すると、左のスピーカーから再生した音が、左耳に届くだけでなく、右耳にも入ってしまう。逆に、右スピーカーからの音も、右耳だけでなく一部が左耳に届いてしまい、正確に空間情報を再現できなくなる。これが「クロストーク」と呼ばれる問題だ。

OPSODISは、この「バイノーラル原理をスピーカーで再生できるようにした技術」と言っていい。つまり、前方に設置したスピーカーだけで、両耳に到達する音を左右独立に制御できるようにするわけだ。

方法はこうだ。

まず、周波数別にスピーカーを分けて配置する。リスナーの正面に高音部(つまりツイーター)、その両側に中音部(ミッドレンジ)、さらにその外側に低音部(ウーファー)を配置する。

通常のステレオ方式は、リスナーから見てスピーカーユニットの角度は60度に固定されるが、OPSODIS方式では「スピーカーユニット角度と制御性能」を考慮し、制御性能の良い領域に沿って周波数別にユニットを配置することで、全周波数に渡って、音質良く制御できるのが特徴となる。

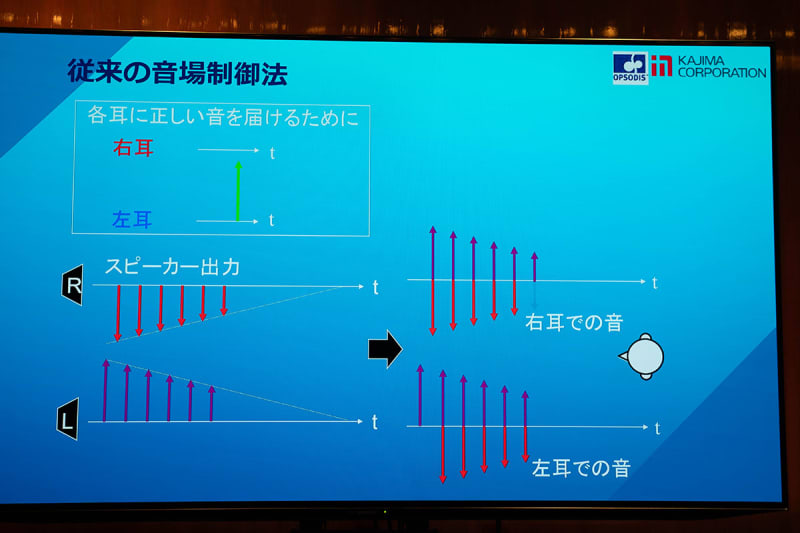

もう1つの特徴が、クロストークのキャンセルだ。

最初に左のスピーカーから、左耳に聞かせたい音を再生する。前述の通り左耳に届くが、少し遅れて右耳にも届いてしまう。そこで、その右耳の音を打ち消すように、右スピーカーから音を出すと、右耳の音はキャンセルされるが、そのキャンセルのための音が今度は左耳にも届いてしまう。これを繰り返すと、多大なロスが発生してしまう。

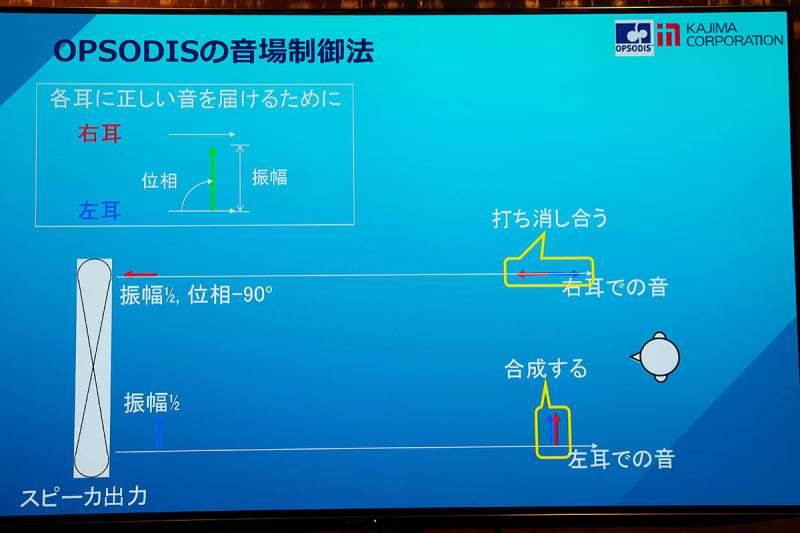

そこでOPSODISでは、1の音を出す場合、左スピーカーから0.5の音(振幅が半分)、右のスピーカーから0.5の音を位相を90度ずらして出力する。すると、左耳では2つの音が加算されて1の音になるが、右耳では互いにキャンセルして0となる。

これに加え、ステルス・スピーカーという技術も内包。スピーカーの存在を消し、スピーカーを置いた位置以外の音も含めて、全方位の音を表現するための技術となっている。

スピーカーの音がリスナーの両耳に届くまでの伝達特性“C”を無響室で測定しておき、その逆関数“H”を用いて制御すると、スピーカーをステルス化できるという。これにより、リスナー前方に設置したスピーカーだけで、左右上下前後遠近など360度全方位の音を表現する。

実際にデモを体験すると、効果は絶大だ。

ダミーヘッドマイクの周囲をラジコンカーがぐるぐる回るまわる音源では、ラジコンカーのモーター音が自分の前を横切るだけでなく、真横から後方へと、明瞭に移動していくのがわかる。ラジコンカーの音像はシャープで、「今ここにいる」と指で指し示せるほど移動感もクリアだ。

特に驚くのが後方の移動感。自分の前にしかスピーカーは無いのに、確かに頭の後ろをラジコンカーが移動しているように聞こえる。しかも、「なんとなく後ろから聞こえる」というぼんやりした感覚ではなく、明確に後ろから聞こえ、しかも後頭部からラジコンまで距離がある事もわかる。バーチャルサラウンド技術が苦手としている、後方の遠近感の明瞭さは特質すべきレベルだ。

さらに、ラジコンカーが空中ではなく、床を走っているという上下の高さもしっかり描写できている。

森の中で鳥がさえずるコンテンツでは、鳥の声がちゃんと高いところから聞こえるため、まるで部屋の天井が高くなったように聞こえる。雷鳴が轟く雨のコンテンツでは、地面にいるカエルの鳴き声が、自分からかなり近く感じる一方で、「ゴロゴロ」という雷鳴は、天井方向の、それもかなり遠い場所から響いているのがわかる。上下左右といった位置だけでなく、近さと遠さもしっかり描写できているわけだ。

なお、再生できるソースはバイノーラル音源だけではない。人間は両耳で音の空間情報を感知しているが、その音波と両耳の関係に関する、膨大かつ精密な実験データ郡である「立体音響データベース」を活用することで、ステレオ音源や5.1ch映画、22.2ch音響放送など、様々な音響コンテンツを、OPSODISのスピーカーで立体音響として再生できる。

小型スピーカー「OPSODIS 1」が生まれた経緯

これまで鹿島は、このOPSODISをオーディオブランドにライセンス提供し、実際にマランツやシャープなどから製品が発売されてきた。

しかし、オーディオメーカーは自社の立体音響技術を持っている事も多いため、現状として“OPSODISが広く普及し、市場にある様々なスピーカーに採用されている”という状況には至っていない。

そうした中で、小型スピーカー「OPSODIS 1」が誕生したキッカケは、鹿島建設で建物の設計を担当していた村松繁紀氏が、OPSODISのサウンドを体験したことにある。

村松氏は22年前の2002年に、鹿島建設の社内向け試聴会でOPSODISのデモを体験。「そのクオリティに衝撃を受け、ずっと忘れられませんでした」という。

村松氏はその後も建物設計の仕事をしていたが、今から5年ほど前、社内の懇親会で、鹿島の技術研究所でOPSODISの研究をしている担当者と知り合い意気投合。自身の設計にOPSODISをどんどん取り入れようという話になったという。

すると、「OPSODISをさらに活性化させたい」と考えていた上層部の耳にその話が入り、村松氏に対して「君が担当となり、新たに会社を起こし、OPSODISを盛り上げ、もっと広めて欲しい」と指示が下ったそうだ。

どうするべきか思案した村松氏だが、よりライセンス提供の間口を広めたり、違う業界の会社と組んで製品を作るといった事をする前に、「自分達でまずスピーカーを作ろう」と決意。

かつてオーディオメーカーで、OPSODISスピーカーの製品化に向けて開発もしていたという渡邊明彦(OPSODIS LIMITED 営業統括部長)、安藤達也(同製品開発統括部長)の2人も合流し、OPSODIS 1の開発がスタートした。

OPSODIS 1の開発にあたり、村松氏がこだわったのが「音の良さ」と「手軽さ」だ。「やはり“良い音が立体になってはじめて人は感動する”と思っていますので、まずは良い音のスピーカーを作る事にこだわりました。同時に、OPSODISのサウンドを手軽に楽しんでいただくために、なるべく小さく、手に届きやすい価格にする事も念頭に開発しました」という。

その結果、「OPSODIS 1は、デスクトップにも設置しやすい幅382mm、高さ70mm、奥行130mmのコンパクトさを実現。そこに、3ウェイ6スピーカーを並べ、6チャンネルマルチアンプで駆動するという仕様になった。筐体は不要な振動を抑えるために、高剛性のアルミ素材を使っており、質感も高い。

接続方法も豊富で、USB-C入力、3.5mmアナログ入力、光デジタル入力を装備するほか、Bluetooth受信もでき、スマホなどの音声をワイヤレスで再生する事もできる。

それでいて使い方はシンプル。リスニングスタイルに合わせて用意された3つのサウンドモード「Narrow」「Wide」「Simulated Stereo」を好みに合わせて選ぶだけだ。

音を聴いてみる

OPSODIS 1のサウンドを体験した。

前述の通り、幅382mm、奥行130mとコンパクトなので、PCディスプレイの前に気軽に設置できる。机の奥行きにもよるが、OPSODIS 1の前にキーボードを置く事もできるサイズ感だ。

当然、机に設置しているのでOPSODIS 1と自分が4、50cmとかなり近い距離から聴く事になるのだが、音の広がりは“圧巻”の一言だ。

壁を背にした机の上で聴いているのだが、弦楽四重奏のコンテンツを再生すると、まるで眼の前に広い空間が現れ、そこに弦楽器がズラッと並び、かぶりつきで視聴しているような感覚になる。

左右の広がりだけなく、驚くのは前後の奥行き。まるで目の前の壁が無いかのように、奥まで音が広がっていく様子が見える。さらに、音の広がりは自分の横どこか、背後にまで回り込み、本当に“音に包みこまれる”感覚だ。

Dolby Atmosや360 Reality Audioのコンテンツ(音源としては2chに落とし込んだもの)も体験したが、広大な空間描写と、その空間の中に明確に定位する実在感が、とても生々しく、眼の前の小さなスピーカーだけで再生しているとはとても思えない。

これまで、様々な“バーチャルサラウンド機能”を体験してきた。いずれも「音が広がる感覚」はあるのだが、リアルなスピーカーを背後に設置したホームシアターに匹敵する音になるかと言われると厳しいものが多く、特に背後の音は不明瞭になりがちだった。

しかし、OPSODISは背後にまで広がりがしっかり感じられ、背後であっても“音の遠近”がしっかり描写できている。

また、それでいて、音の鮮度感、クリアさが維持されているのも凄い。バーチャルサランドでは、音が広がる代わりに、明らかに「信号を処理しました」という情報量の低下が感じられ、単純に音が悪くなったり、信号をいじった不自然な音になる事も多い。そのため、結果として「バーチャルサラウンド機能はついているけど、OFFにして使っている」というパターンも珍しくない。

OPSODIS 1には、そうした不自然さが無く、音がクリアなまま、しっかりと音が広がる。つまり“スピーカーとして音の良いものを作り”、“その音の良さを維持したまま音が広がる”という2つの要素を実現しているので、「これなら普段使いしたいな」と思わせるクオリティになっている。

また、前述の通り、バイノーラルやAtmosなど、立体音響として作られた音源だけでなく、2chの音楽でも立体感が得られるのも便利なところ。やはり立体音響として作られた音源の方が、2chでの入力であってもより立体感を感じやすいが、普通の2ch音楽であっても音はしっかりと広がってくれる。スピーカーとして音が自然な事も手伝い、「音楽も楽しめる立体音響スピーカー」になっていると感じる。

スマホで映画を再生し、そのサウンドをBluetoothでOPSODIS 1に飛ばしてみたが、これも迫力満点。映画の画面はスマホなので小さいが、銃弾が飛び交う戦場の広さが、スマホの画面を遥かに越えて広がり、また、画面の奥にまで空間が広がっているように聞こえる。

同時に、スピーカーとしての容積もしっかりあるため、肉厚な中低域もパワフルに再生してくれる。スマホで映画を見ると、どうしても「ストーリーを確認するだけ」という感じになるが、OPSODIS 1を組み合わせれば、映画の世界に入り込んだような臨場感でしっかり“映画鑑賞”ができた。

シンプルでコンパクトだが、広大なサウンドが楽しめるOPSODIS 1。

クラウドファンディングは今日スタートしたばかりだが、その反響も踏まえながら、一般販売も検討していくそうだ。もちろんこの機種だけに留まらず、OPSODIS“1”という名前からもわかる通り「今後も様々な製品を作りたいと考えており、試作機も沢山あります」と村松氏。テレビ用サウンドバーや、2ch PCスピーカーとはちょっと違う、新しいタイプのスピーカーとして、今後の展開にも期待したい。

なお、OPSODIS 1は、6月22日、23日に東京国際フォーラムで開催される「OTOTEN2024」 に出展するほか、7月からは次世代型ショールーム「蔦屋家電+」(東京都世田谷区)での展示が決定。また、 SHIBUYA TSUTAYA 4階(東京都渋谷区)の「GREENFUNDING タッチ&トライ」 では現在展示中で、2024年8月下旬まで展示予定。実際に音を体験したい人は、これらのイベント・展示に行ってみてほしい。