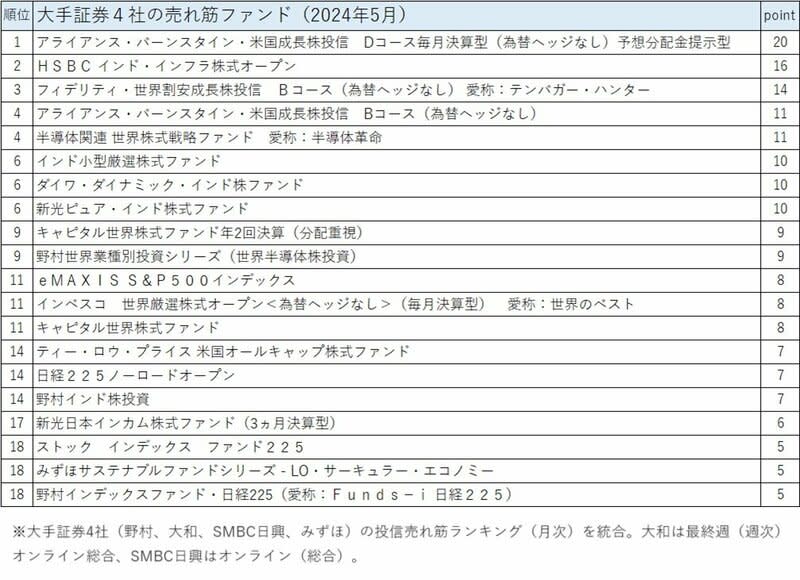

大手証券の投信売れ筋ランキング(2024年5月)のトップは、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」になった。同ファンドは純資産残高が2兆9000億円を超える超大型ファンドになっているが、今年に入ってからの米国株の上伸によって毎月の分配金額が1万口当たり300円~400円という水準となり、昨年までの200円から増額している。第2位には「HSBC インド・インフラ株式オープン」が入り、トップ20の中でインド株に投資するファンドが5ファンド食い込んできている。これまで米国グロース株人気が市場を席捲してきたが、新たな選択肢として「インド株」の存在感が増してきている。

※図をクリックで拡大表示

ランキングは、大手証券(野村、大和、SMBC日興、みずほ)の代表的な売れ筋ランキングについて、トップに10点、以下、順位が下がるごとに1点減点して10位を1点としてポイントを付与し、そのポイントを合算してポイント上位から並べたもの。各社の公開情報に基づくもので、大和とSMBC日興はオンライン(総合)、また、大和の売れ筋は当月最終週の1週間分のみのランキングを使っている。

◆売れ筋の中心は「米国グロース株」「半導体」への集中投資

大手証券の店頭では、投信の取り扱いにあたって顧客の収益最大化を目的に、自社の市場見通しも参照して「今後、価格上昇が期待できるファンド」を厳選して顧客提案する傾向が強い。投資アドバイスを求める顧客のニーズは、「自身の投資目的にかなった商品を紹介してほしい」というのが基本だが、そのニーズの底流には「もうけたい」という思いがある。証券会社が積極的に提案してきた商品で、損失が出た場合は、顧客の信頼を失うことにもつながりかねない。その点では、証券会社の店頭販売に限定した売れ筋リストが出回っていれば、外部の投資家にとって参考になるのだが、残念ながら、そのようなランキングの公表はない。公表されているランキングは、顧客が自己判断で注文するネット販売実績も含めた「総合ランキング」や「オンライン取引ランキング」になっている。

また、大手証券にはそれぞれ系列、または、縁の深い投信運用会社が存在している。このため、市場で人気のある投信については、グループの投信会社が設定・運用している同種の商品を取り扱う傾向が強い。したがって、特定の投信については、特定の証券会社でのみ取り扱っているというケースもある。外資系の運用会社の商品には、グループや系列を超えて複数の証券会社が取り扱う「定番商品化」している商品もあり、複数の証券会社で取り扱っている商品はランキングにおいて上位になりやすい傾向がある。

ここ数年の傾向として顕著なのは、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」に代表される米国グロース株(成長株)を主たる投資対象にした投信の人気だ。これは、インデックスファンドとしての「S&P500」の人気にも通じ、ファンド名に成長株と入っていなくても「ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド」でも市場環境を捉えて実質的にグロース株ファンドの性格の強いポートフォリオになっているものもある。具体的には、昨年話題となった「マグニフィセント・セブン」と言われる銘柄群(グーグル<アルファベット>、アマゾン、フェイスブック<メタ・プラットフォームズ>、アップル、マイクロソフト、エヌビディア、テスラ)が組み入れ銘柄上位を占めるようなファンドだ。

また、「マグニフィセント・セブン」の中でも、生成AI向け半導体を設計するエヌビディアの株価の上昇は際立ち、エヌビディアに刺激されて半導体株全般に注目度が高まっている。売れ筋ランキングの中では、同率第4位の「半導体関連 世界株式戦略ファンド 愛称:半導体革命」、同率第9位の「野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)」などが代表的な半導体関連株ファンドだ。

このように米国株を軸にしたファンドが現在の大手証券の売れ筋になっている。それが同時に、米グロース株への投資の行き過ぎを調整するという対抗軸(分散投資の相手先)として意識されるバリュー株(割安株)への投資も含めたオールラウンド(全天候型)の運用をめざす「フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:テンバガー・ハンター」や「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 愛称:世界のベスト」、「キャピタル世界株式ファンド」などといった定番商品の人気を支えている。エヌビディアが引っ張って米国の大型ハイテク株人気の追い風に乗りながら、そのハイテク株が下落に転じた時のカバーにバリュー株の側面ももつオールラウンダーを併せ持つという大きな投資戦略がみえる。

◆高成長のインド株はアクティブ、中小型株にシフト

一方、この米国ハイテク株を基軸にした投資戦略とは異なる軸で台頭してきているのが「インド株」に投資するファンドだ。2024年5月のランキングでは、大和証券のトップが「ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド」、SMBC日興証券のトップが「インド小型厳選株式ファンド」、そして、みずほ証券も「新光ピュア・インド株式ファンド」がトップだ。インドは、14億人を超える世界最大の人口を抱える大国で、しかも、その人口の中央値が29歳という非常に若い世代が多い国だ。現在はGDPの規模で世界の第5位だが、今後、上位にあるドイツや日本を抜いて2027年には米国、中国に次ぐ、世界第3位の経済大国に成長すると予想されている。若く成長期待の強いインドは、世界経済の動向とは関係なく、インド国内の需要の拡大だけで十分に企業成長できる土壌がある。エヌビディアの決算が市場の期待に応えられずに株価が急落するようなことがあっても、それとは関係なく成長が期待できる市場といえる。

もちろん、インド経済の成長力の強さは世界中で共有され、インド株価の上昇率は、「MSCIインド(配当込み、円ベース)」で過去3年(年率)で25.51%(2024年5月末現在)で、同期間の「MSCI米国(配当込み、円ベース)」の22.28%を上回る。この上昇率によって、インド株の割高感を指摘する声が出てきてもいる。それだけに、インド株インデックスではなく、アクティブ運用型のインド株ファンド、特に、出遅れ感が指摘される中小型株を投資対象としたファンドが売れ筋に上がってきているのだろう。今後、この動きがインド株人気として広がって定着するものか注目したい。

執筆/ライター・記者 徳永 浩

Finasee編集部

「インベストメント・チェーンの高度化を促し、Financial Well-Beingの実現に貢献」をミッションに掲げるwebメディア。40~50代の資産形成層を主なターゲットとし、投資信託などの金融商品から、NISAやiDeCo、企業型DCといった制度、さらには金融業界の深掘り記事まで、多様化し、深化する資産形成・管理ニーズに合わせた記事を制作・編集している。