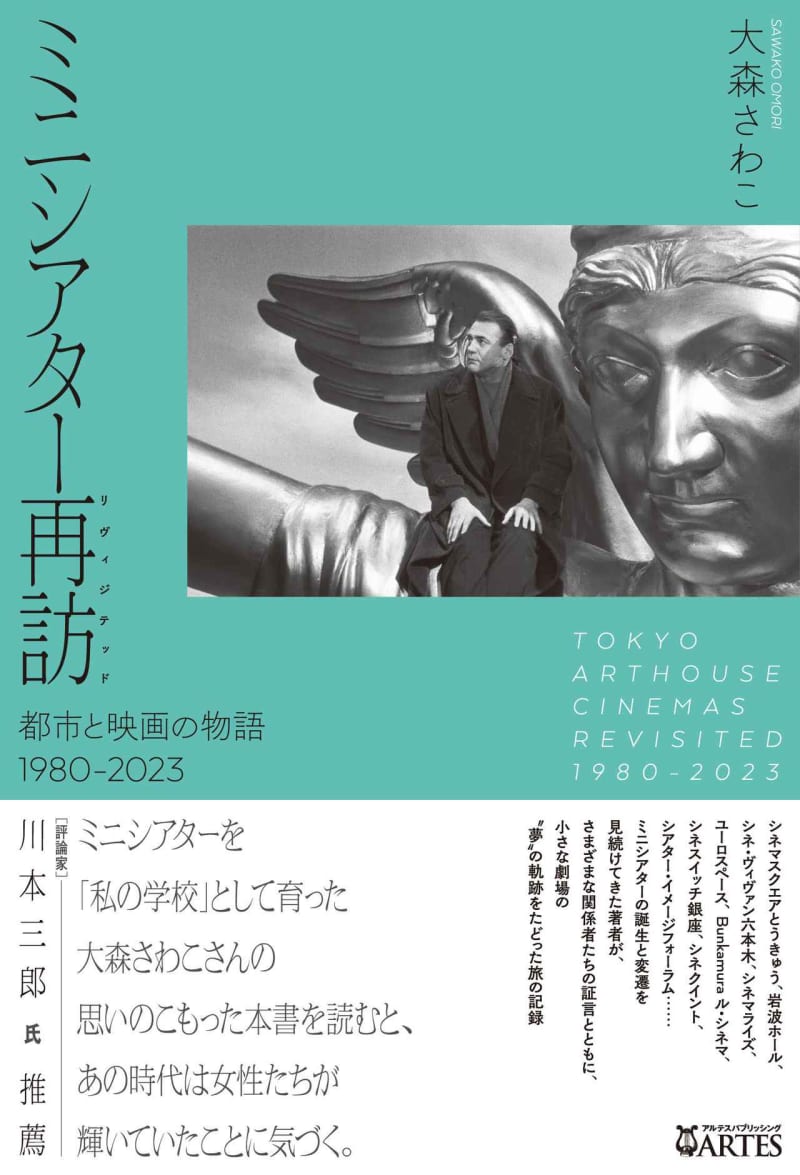

シネマスクエアとうきゅう、シネ・ヴィヴァン六本木、シネマライズなど都内の個性的な映画館が文化を作った時代があった。こうしたミニシアターの始まりから現状までを負った書籍「ミニシアタ再訪(リビジテッド)都市と映画の物語1980‐2023」(大森さわこ・著)が好評を博している。

ミニシアター文化が花開いた80年代から始まる壮大な「映画の旅」

先駆的存在だった岩波ホールを別にして、いわゆるミニシアターという言葉が日本に登場したのは、1981年の新宿。シネマスクエアとうきゅう開場の頃からだった。当時すでに映画評論家として活動していた著者は、その勃興期から「一体何が起きているのだろう」という疑問が生まれ、劇場の支配人や番組編成者、映画配給会社の宣伝マンといった関係者と直に会ってインタビューを行い、新たな映画文化が盛り上がっていく様子を目の当たりにしたという。

シネスクが誕生した81年、六本木の俳優座シネマテン、渋谷パルコのスペースパート3に始まって、ミニシアターは都内のあちこちの街に誕生していった。シネ・ヴィヴァン六本木、渋谷のユーロスペース、シネセゾン渋谷、シネマライズ、ル・シネマ、シネクイント、日比谷のシャンテ・シネ、銀座文化から生まれ変わったシネスイッチ銀座など、次々と個性豊かな劇場が誕生し、それぞれに大ヒット作を送り出していく。

それ以前は日本の興行界ではなかなか上映する余地のなかったアート系映画にも、観客が大きな反応を見せたこの時期、『ミツバチのささやき』『ベルリン・天使の詩』『ニューシネマ・パラダイス』といった世界的名作がこうしたミニシアターから発信され、多くのファンを集客した。その流れは90年代にも続き、『トレインスポッティング』や『グラン・ブルー』などムーブメントというべき現象も呼んで、日本の映画文化を成熟させてきたが、2000年代になると、だんだん状況が変わってくる。

こうしたミニシアターをめぐる東京という大都市の環境、そして変化を長年にわたって観察し、体感してきた著者は、その時々の街の描写など具体的な「熱」を挟みながら、関係者へのロングインタビューも加え(惜しまれつつ閉館した劇場も多いが、老舗・岩波ホール閉館後の支配人インタビューも必読)、ミニシアターの栄枯盛衰の記録を綴っていく。その歴史の中で、やはりコロナ禍という時期はどの劇場にとっても大きな影響を与えたことが改めてわかることも意義深い。

その記録を追いかけるだけでも興味をそそられるが、これらの映画館に通っていた世代には、それぞれに懐かしい劇場や映画の名前が登場する度にあの頃の思い出がふと蘇ってくるかもしれないし、イメージフォーラム、シネスイッチ銀座など今も継続して営業中の劇場からの言葉には、文化を送り続ける誇りのような気概も読み取れる。かなり厚い一冊だが、ここで終わりではなく、「まだまだミニシアターの歴史は続いていくだろう」と未来についても思いをはせることができる、壮大な「映画の旅」が満喫できる。

「ミニシアター再訪(リビジテッド)都市と映画の物語1980‐2023」

大森さわこ著 アルテスパブリシング刊 3500円+税 604頁