by 石田 賀津男

キーボードに新たなキーが増えるという大きな変革

6月18日、AI機能を強化したWindows PC「Copilot+ PC」が発売された。新しいAI機能が使えるというだけでなく、PCのキーボードに[Copilot]キーという新たなキーを追加するという、マイクロソフトとしても極めて力の入った施策である。

とはいえ、OSはWindows 11であり、多くの方が使用しているPCと基本的には同じだ。では「Copilot+ PC」は何ができるのか。今回は「Surface Laptop(第7世代)」の13.8インチモデルをお借りしたので、注目のAI機能について急ぎ体験してみたい。

試用機のスペックは下記のとおり。

今回お借りした機材は、CPUがSnapdragon X Elite (12 Core)、メインメモリが16GB、SSDが512GBの構成で、価格は279,180円となる。Arm版Windowsというところが気になる方も多いと思うが、今回はAI機能にフォーカスする。

[Copilot]キーの使い方

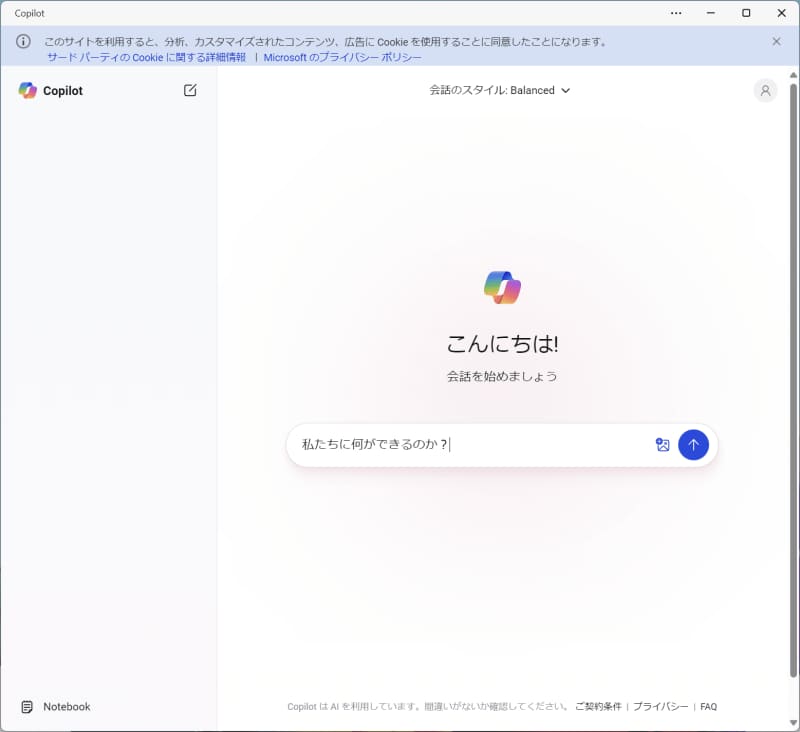

「Surface Laptop(第7世代)」を起動すると、見慣れたWindows 11の画面が表示される。期待のAI機能を使うべく、とりあえずキーボードの右下にある[Copilot]キーを押してみよう。

すると「Copilot」というウインドウが立ち上がった。チャットウインドウになっており、AIと会話ができるようだ。テキストボックスにはあらかじめ『私たちに何ができるのか?』と入っていたので素直に入力してみる。

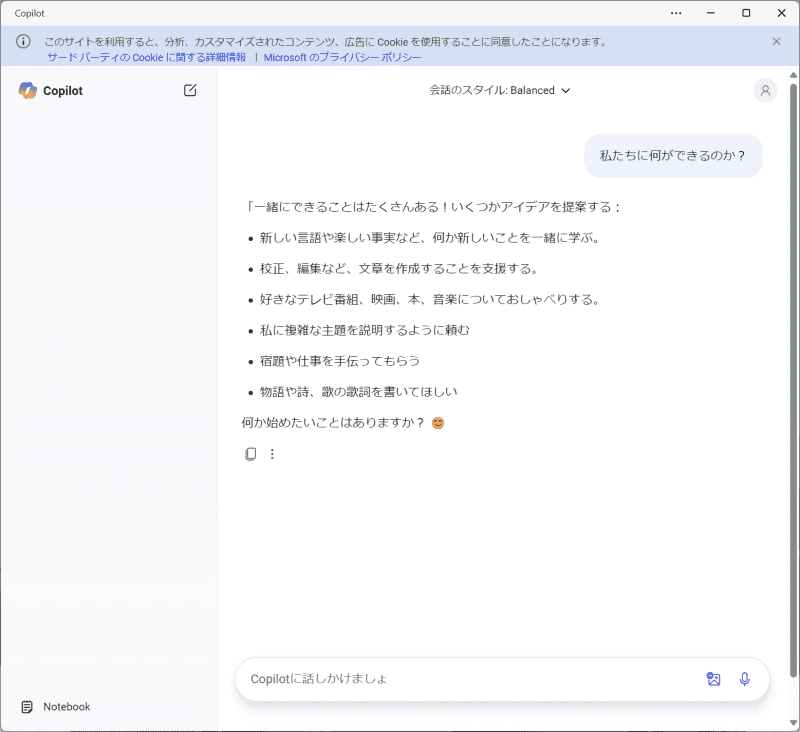

すると『一緒にできることはたくさんある!』という返答に続き、できることの一例が紹介された。現在はプレビュー版として提供されている「WindowsのCopilot」(Copilot in Windows)よりは素早く、気の利いたことを言ってくれているように思う。

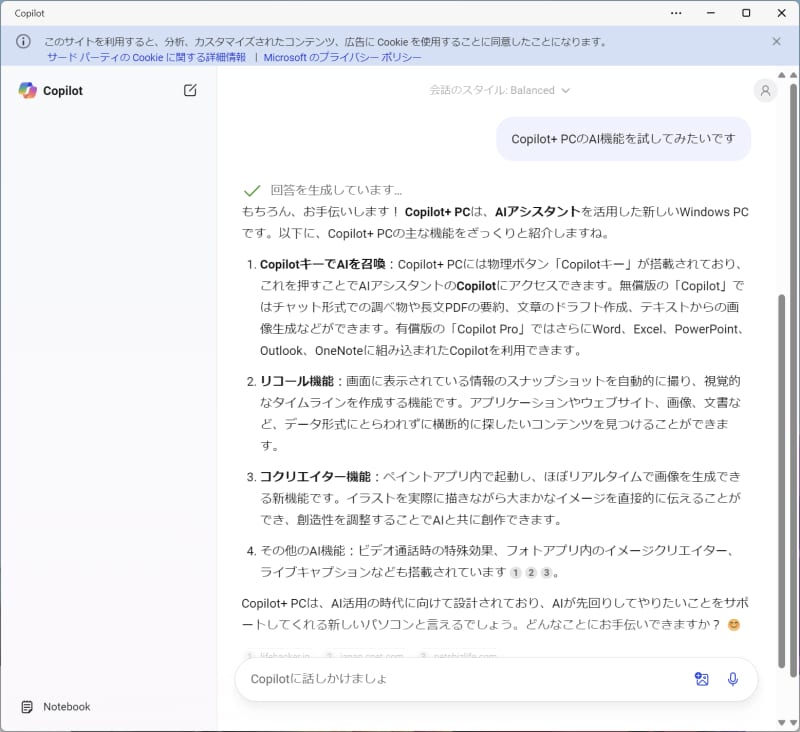

さらに『Copilot+ PCのAI機能を試してみたいです』と入力すると、どんなことができるのかも教えてくれた。ただし内容はWebの情報のまとめという感じ。これは通常のWindows 11搭載PCで使える「WindowsのCopilot(プレビュー)」とほぼ同じ挙動だが、やはり反応は速いように感じる。

[2024年6月24日追記] 後日、Microsoftに確認したところ、「Copilot」アプリ(旧「WindowsのCopilot」)はローカルでの処理には行われていないとのこと。デバイスのスペックやサーバーの混雑度による違いだった模様だ。

生成AIやリアルタイム翻訳など、AI機能を試す

発表されているAI機能を試してみよう。

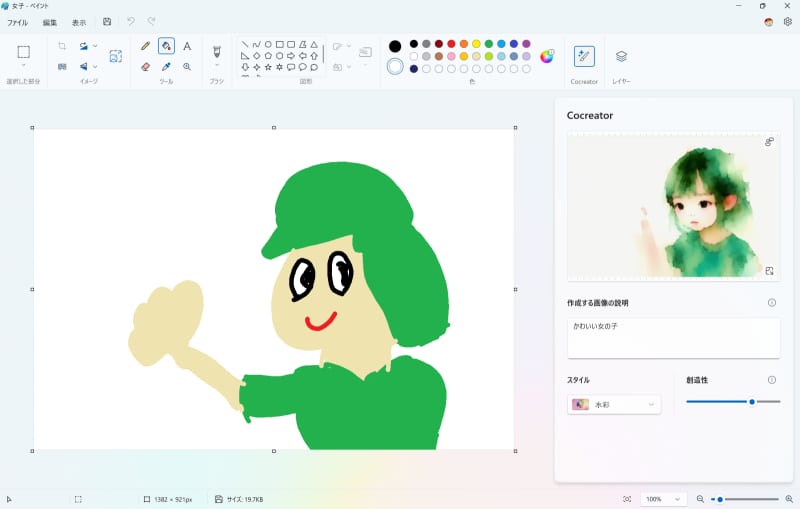

AI画像生成機能「Cocreator」

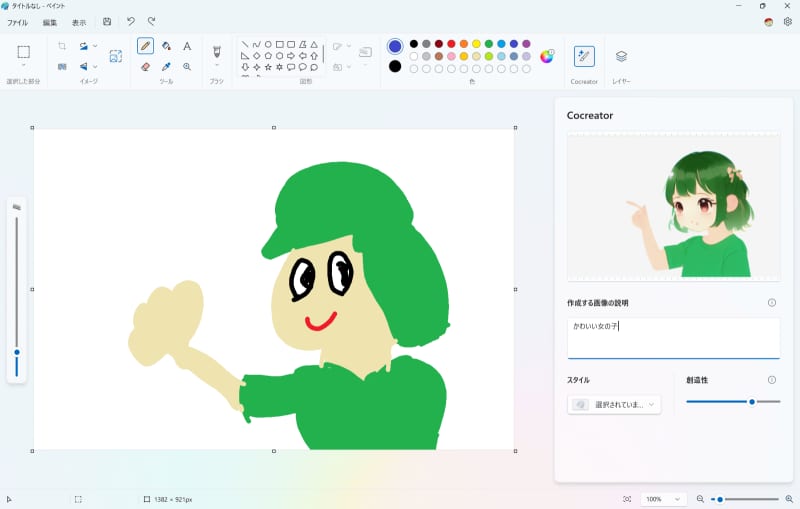

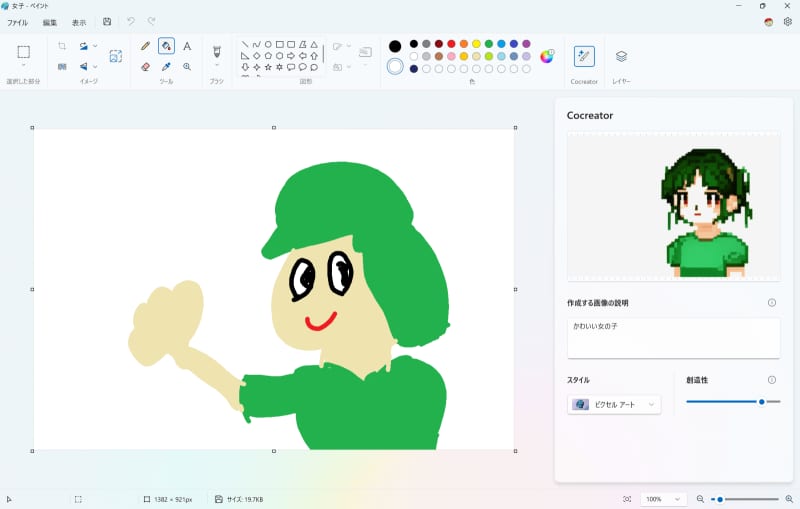

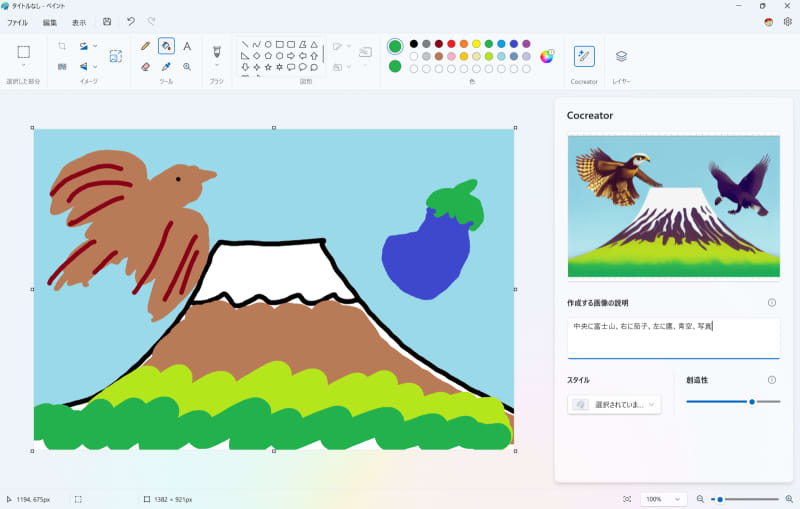

まずは画像生成AI「コクリエーター」(Cocreator)。おなじみの「ペイント」を開いて、右上にある「Cocreator」ボタンを押せばAI機能が動き出す。

使い方は、ペイントのキャンバスに好きな絵を描きつつ、右側の[作成する画像の説明]欄に、AIに描いて欲しい内容をテキストで指示する。すると自分が描いた絵をベースに、AIが指示に沿って手を加えてくれる。

「スタイル」の項目では、水彩や油絵、ピクセルアートといった絵のテイストを指定できる。また[創造性]の値を大きくすると、AIが手を加える度合いが大きくなる(元の絵から離れていく)。これらを組み合わせることで、同じ指示と同じ元の絵でも出力される絵が変わっていく。

テキストの指示はこちらの意図を完璧に理解してくれるわけではない。例えば複数の素材が混じるような絵では指示が難しく、意図したとおりのものは出てこない。この辺りは画像生成AIを使ったことがある方なら感覚としてわかると思うが、「言った通りのものを描いてくれる機能」とまでは期待しない方がいい。

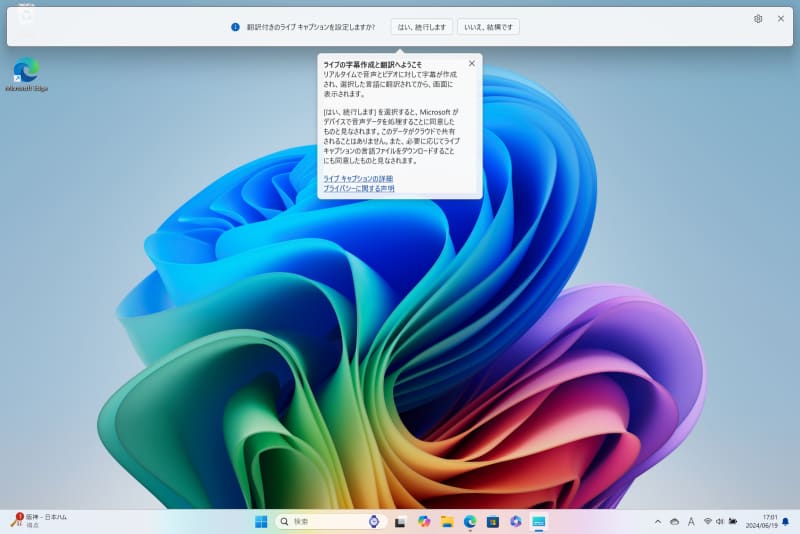

リアルタイム字幕機能「ライブ キャプション」

次はリアルタイム字幕機能「ライブ キャプション」。AIが音声を聞き取り、テキストにする機能で、いわゆる文字起こしを行ってくれる。これ自体は聴覚障碍者へのサポートなどに使えるが、これに加えて、44の言語を英語にリアルタイム翻訳する機能も搭載されている。

使用するには、タスクバーにある[クイック設定]を開き、項目をスクロールさせて[ライブキャプション]項目をONにする。画面上部に横長のウインドウが立ち上がり、どの言語を使うかを選択する。標準では英語になっているが、これは英語のテキストを出力するという意味だ。

この横長のウインドウを開いたまま、YouTubeで適当な動画を再生してみる。すると英語の動画は英語の文字起こしを、日本語の動画は英語に翻訳されて文字出力される。元となる音声はPCで再生されたものが対象となるため、ビデオ会議や音声通話などでも使用できるはずだ。

また日本語の音声を文字起こししたい場合は、日本語の言語パックのダウンロードが必要。試してみると数十秒程度でダウンロードは終わって使用可能になった。この状態で日本語の動画を再生すると、日本語の文字起こしが表示される。

今のところ、多数の言語を英語に翻訳する機能だけしかない。日本語などへの翻訳機能の対応が待たれる。

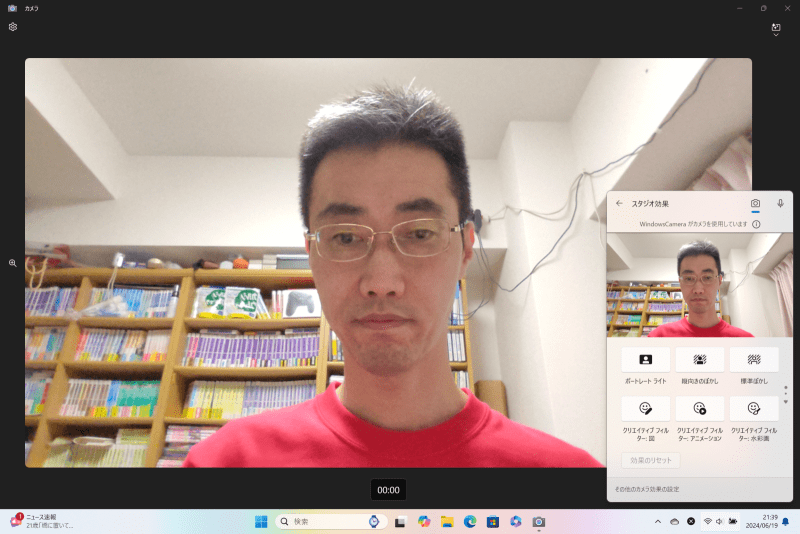

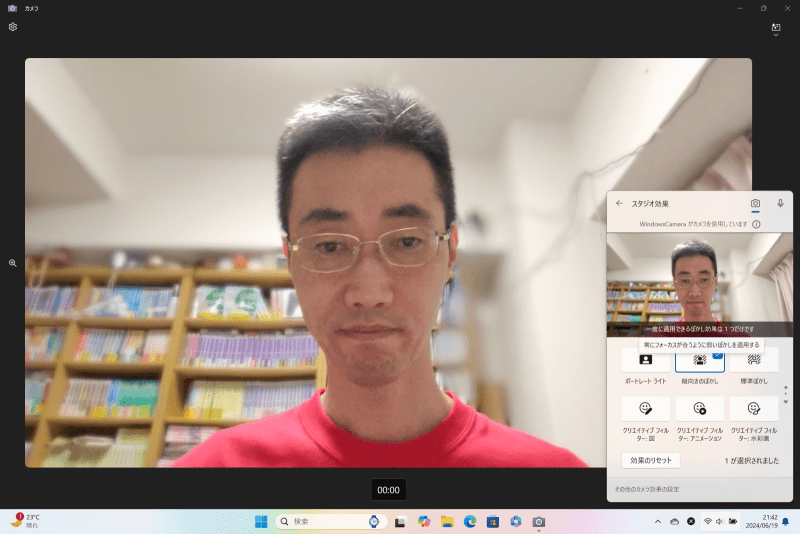

カメラの映像をリアルタイム加工できる「Windows スタジオ エフェクト」

続いては「Windows スタジオ エフェクト」。ビデオ通話などで使うカメラの映像を、AIでリアルタイム加工する機能だ。

使い方は、タスクバーにある[クイック設定]を開き、[スタジオ効果(カメラ)]項目を選択。[クイック設定]のウインドウが[スタジオ効果]に切り替わり、カメラの映像が表示される。

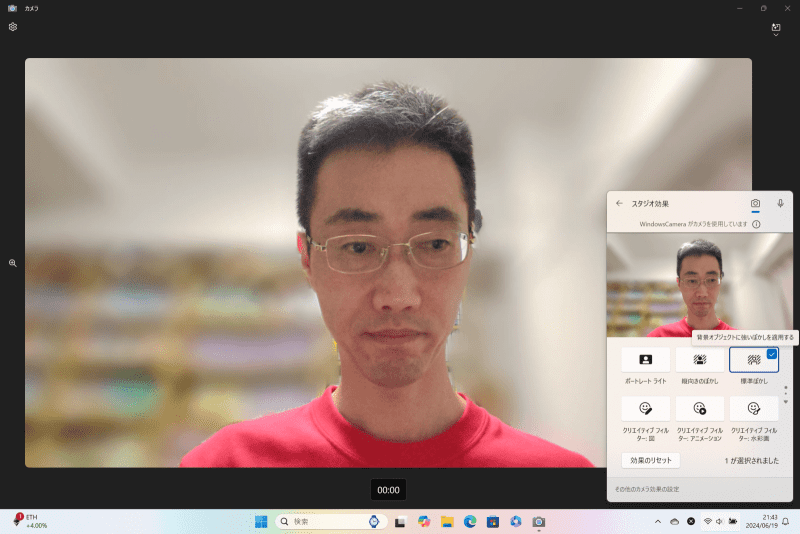

いくつかの機能を試してみる。「ぼかし」系は背景をぼかす機能で、[縦向きのぼかし]は[標準ぼかし]よりも弱めにぼかす。どちらを選んでも、自分の動きにかなり正確に追従して、適切に背景だけをぼかしてくれる。

「クリエイティブ フィルター」系は、画像そのものを加工する。例えば[クリエイティブ フィルター: アニメーション]を選ぶと、肌の濃淡がなくなり、のっぺりした質感になる。

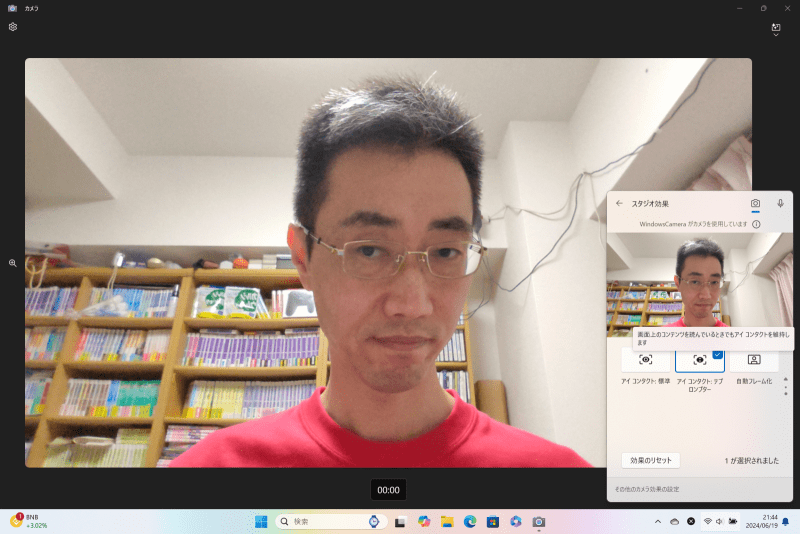

「アイ コンタクト」系は、カメラに映る自分をカメラ目線で維持しようとする機能。[アイ コンタクト: テプロンプター](テレプロンプターの誤字?)を選ぶと、画面右下を見ていたはずの筆者の目線が、勝手に動いてカメラ目線になった。AIが黒目の位置をリアルタイムに加工しているわけだ。

「自動フレーム化」は、自分の姿がカメラの端の方に行った時、そこにズームしてカメラが追従しているように見せる機能。カメラが物理的動くわけではないので、あくまで画面の一部を寄せる感じだけなのだが、勝手にカメラが寄っていく動きは面白い。

なおAI機能の1つである「Recall」は、プライバシーの観点で万全を期すという理由から、残念ながら現時点では「Windows Insider Program」でのプレビュー版提供のみとなっている。効果が直感的にわかる機能だけに、試せないのは残念だ。

これはCopilot+ PCの始まり。これからの広がりが楽しみ

事前に公開された機能としてはこの辺りになる。実際に使ってみると、他にもまだまだ使い道が多いだろうなと感じられる。画像生成ができれば写真加工にも使えるだろうし、ビデオ通話の映像だけでなく音声も変えられるはず。まだまだ機能としては序の口に違いない。

そして今ある機能に関しては、どれも反応がかなり速くて快適に使える。「コクリエイター」の画像生成は最もヘビーな作業だが、それでも1回の生成に数秒程度しかかからない。高価なGPUを使って、難しい環境構築をやっていたことを思えば、こんな洗練されたUIで簡単に使えるだけでも隔世の感がある。

希望としては、せっかく増えた[Copilot]キーの出番がもう少しあってもいいと思う。それも今後、UI設計とAI機能の両方が洗練されることによって、さほど待たずに変わっていくだろう。それでも今の時点で、Copilot+ PCがAIをより身近にし、PCの未来を確かに見せてくれるものであることは間違いない。