突然クラスや列から離れる

活動中にクラスの部屋からふらふらと出ていってしまったり、みんなで列になって移動しているとき、勝手に離れて行動してしまったりします。

例えば、こんな状況

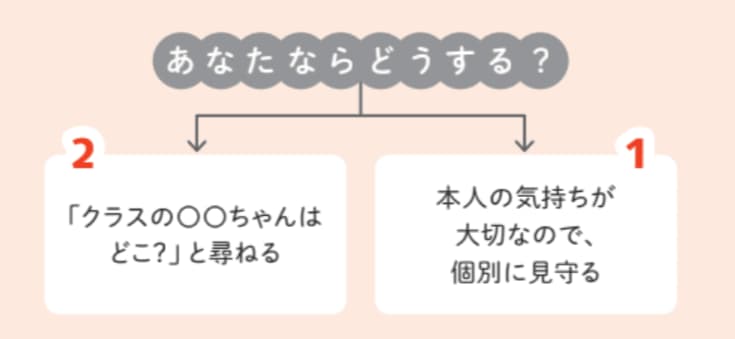

絵本の読み聞かせの時間、立ち上がったNちゃん。一人でふらふら廊下に出ていき、別の活動をしている隣のクラスに入ってしまいました。

あなたならどうする?

1.本人の気持ちが大切なので、個別に見守る

2.「クラスの○○ちゃんはどこ?」と尋ねる

【解説】おすすめは2!

集団への帰属意識が低いことが原因になっているケースが少なくありません。しっかりと集団形成されているクラスにいると落ち着いてくることも多いため、個別対応が過剰になりすぎて、集団での生活を経験できないのは考えもの。見守るだけでなく、「私の居場所」を意識させるための声かけに挑戦してみましょう。

考えられる背景

どうして私がここにいないといけないの?

自分の所属する集団について意識が薄かったり、居場所が分かっていなかったりして、「ここにいよう」という気持ちが生じていないかもしれません。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

帰属意識を高められるような働きかけを

「Nちゃんは○○組」ということを強調し、繰り返し伝えていくことが大切です。クラスごとのテーマカラーやキャラクターなどを活用してもいいでしょう。部屋の入口付近にカラーテープを張り、「境界線」を見える化するのもおすすめ。さらに、帰属意識が低いタイプはほかの子の名前も知らないことも多いため、名前当てゲームのように楽しみながら覚えさせるのも有効な方法です。

考えられる背景

「みんな」って、誰のことなんだろう?

「みんなが……」と話しかけてもピンとこず、クラスという比較的大きな集団に対して、意識を向けるのが難しい段階かもしれません。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

まずは「特定の子」に目を向けてもらおう

大きな集団を意識できないのなら、まずは少人数から始めましょう。最初は「自分以外」に注目してもらうことを目的に、仲がよさそうな/相性がよさそうな特定の子(※)を意識できるよう声かけしたり、散歩の際に手をつなぐよう働きかけたりします。クラスに帰ってきてもらいたいときも、「みんなのところに戻って」より「○○ちゃんの隣に行って」の方が伝わりやすいはずです。

※協力してもらう子が負担を感じていないか注意しましょう。

ほかにもたくさん!サポート声かけ例

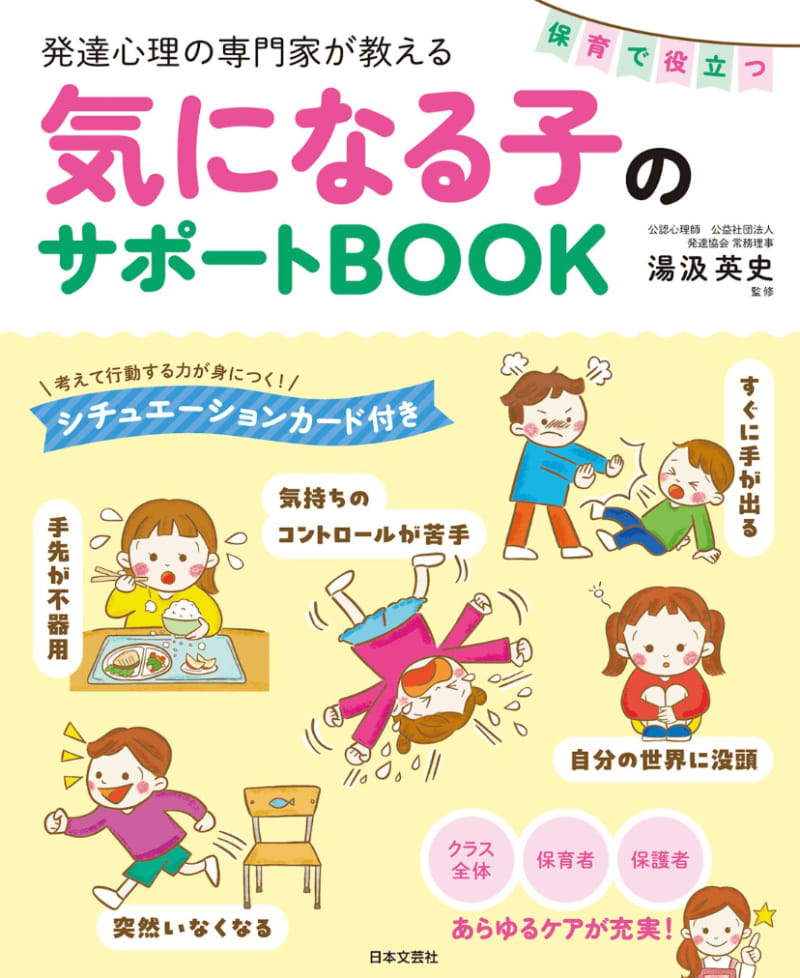

【出典】『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』著:湯汲英史

【書籍情報】

『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』

著:湯汲英史

幼稚園や保育園で言葉や行動や少し「気になる子」はいませんか?落ち着きがない、ずっとボーっとしている、「わからない」が多く、会話が成り立たない、すぐウソをつく、他の子や保育者をベタベタ触る……など。そのような気になる行動や言葉を発する子どもたちのサポート法を多数の声かけ例とともに丁寧に解説。また、「気になる子」の周りの子どもたちにも焦点をあて、周りの子どもたちや親御さんへのフォローや対応策のほかにクラス全体が過ごしやすくなる環境づくりのアイデアを提案します。そのほか、園でのスムーズな連携の仕方や有効的な記録の取り方など、今すぐ実践したい保育で役立つ情報を豊富に収録。保育学生さんや新米保育士さんだけでなく、改めて「気になる子」のサポートについて考えたいベテラン保育士さんなど多くの方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。