きょうのニュースなワードはこちら、「ルールメイキング」。高校や中学校などで生徒が主体となり、先生など周りの大人たちと対話を重ねながら校則やルールを見直していく活動のことです。生徒の当事者意識や社会参加の意識を高めることにもつながるというこの活動、愛媛県内の高校の取り組みを取材しました。

放課後の丹原高校。教室に集まったのは1年生から3年生までおよそ80人の生徒です。

生徒:

「本日は生徒の皆さんと一緒に対立ではなく、対話を通したプロセスを作っていきたいと思います」

旧来からの校則を今の時代に合ったものに見直していこうと、2年前から生徒が主体となって「ルールメイキング」の活動を行っている丹原高校。

今の校則は必要か?意見を出し合い

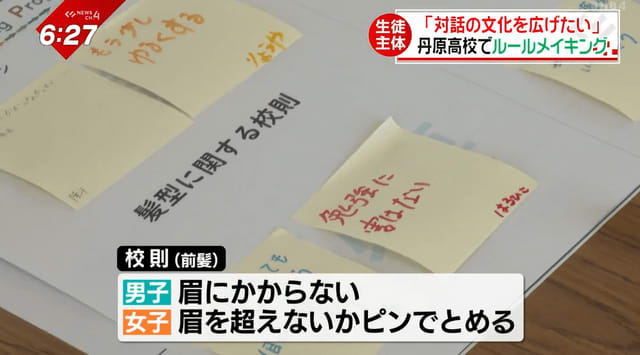

この日は「女子の前髪は眉を超えないようにする」ことや「スマートフォンは校内では原則使ってはいけない」といった校則について意見を交わしました。

生徒:

「この校則が必要か不必要かについて、またなぜそう思うのか、付箋に書いて意見を共有してみましょう」

生徒たちの意見がグループごとに集約されていきます。

男子生徒:

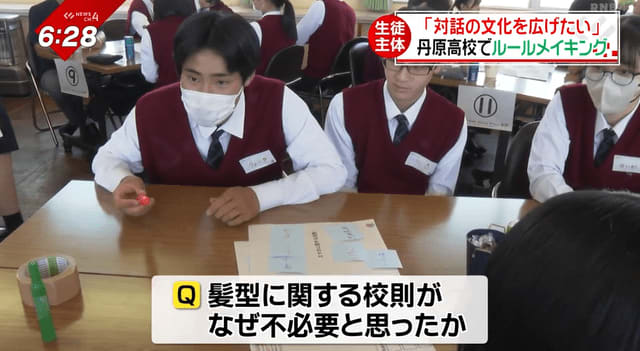

「髪型に関する校則が何で不必要と思ったか?」

女子生徒:

「短くしたくないから」

男子生徒:

「僕が必要だと思ったのは髪型に関する校則がなかったらドレッドとかしだす人がいるかもしれないので」

実際に校則緩和につながったことも

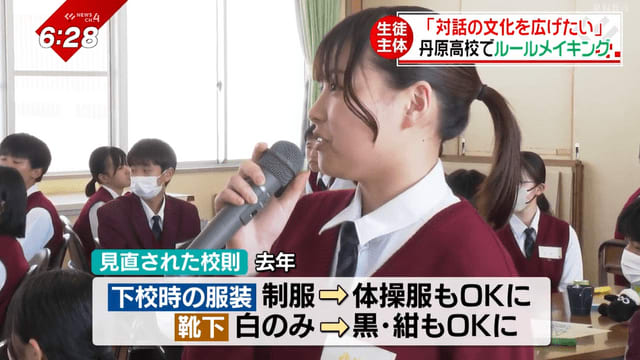

この「ルールメイキング」活動の結果、丹原高校では去年、下校時の服装や靴下の色に関する校則が見直されました。

丹原高校 谷口大祐教諭:

「そもそもルールメイキングの取り組みというのはブラック校則を排除していくというものではなく、今ある校則の課題をみんなで対話をかさねて見直していくと、そのプロセスに重きを置いた取り組み」

他校にも広がる取り組み

そして今月、「ルールメイキング」の活動を県内に広めていこうと丹原高校が呼びかけ、県内7校から生徒25人が集まるワークショップが開かれました。

丹原高校 合田明典 校長:

「やっぱり学校は生徒のものですから、生徒達が考えて自分たちでルールを守るというのがベストだと思います」

小松高校(3年生):

「自分の学校の校則とかも結構厳しい方なので生徒会入っているんですけど、また生徒会でも考えていこうという機会になりました」

東予高校(3年生):

「少しでもみんなが納得して快適な学校生活が送れるような校則作りをしたいと思います」

2026年度に近隣の2校との再編が決まっている丹原高校。生徒たちは、校則に着目した学校作りの取り組みが広く県内に根付いていけばと願っています。

丹原高校 谷口大祐 教諭:

「この丹原高校の学びというものを地域に残していきたいと考えております。この地域にある小松高校、東予高校が一緒になってルールメイキングに取り組むという事は丹原高校の学びを残していくことにつながるので、すごく価値あるものと捉えています」

丹原高校 貴田乃愛さん:

「丹原高校だけで完結させるのではなくて、なくなっていく高校だからこそ他の地域の学校とか高校だけでなく中学校だったり小学校だったり丹原高校の対話の文化を広げていきたいなと思います」