シリーズでお送りしている世界遺産特集。

3回目の今回は、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産のひとつ高山社跡の取り組みに迫ります。

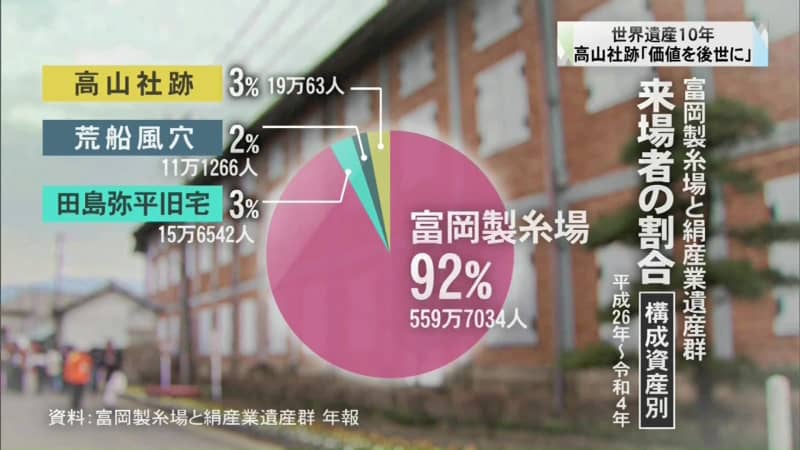

「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、「製糸場」のほかに伊勢崎市の「田島弥平旧宅」、下仁田町の「荒船風穴」。そして藤岡市にある「高山社跡」の3つの資産で構成されています。

世界遺産登録後に4つの構成資産を訪れた人の合計は、600万人を超えていますがこのうち「富岡製糸場」が9割を占めています。県のアンケートによりますと製糸場以外の3つの資産を訪れたことがない理由として「知らなかった」と回答した人が6割から7割に達しその価値の重要性が問われています。

入場料や協力金といった形で保存整備に役立てられることから来場者の確保が欠かせません。「世界遺産の価値を後世に残すため」高山社跡ではおよそ100年前の建物に復元することで来場者を増やそうと全国的にも珍しい方法で保存整備に取り組んでいます。

石垣の上にたたずむ長屋門をくぐると正面に現れるのが母屋兼蚕室ですが、現在そこにはシートに覆われた基礎を残すのみで建物はありません。2021年から行われている修復工事では、建物を一度全て解体してから組み直す「全解体」の手法がとられました。

「世界文化遺産「高山社跡」は、貴重な財産でありますので、後世に残すために傷んだところを復元して直していく。傷んだ部分だけを切り取って新しい部材に付け替えていくという作業を地道にやっていくということで出来るだけオリジナルの建物の部材を生かす修復をしていくことが大切なことだと思います。」(藤岡市文化財保護課 軽部達也文化財統括官)

7年計画で進む修復工事。柱や梁など数千にもおよぶパーツに分解し、シロアリなどによる被害で痛んだ部分は、その部分だけを取り除いて新たな材料で補修します。

また、屋根に使う「瓦」についても、ひとつひとつを金づちで叩き、再利用ができるかチェックを行っています。瓦の内部にひび割れなどが発生すると叩いた時に鈍い音が鳴ります。

「世界遺産の価値を伝えたい」

熟練の技を要する修復作業が続けられています。

「災害や地震が多いのでそれに対して、耐久性が持てる形で復元していくということで、新しい技術を入れながらオリジナルを大切に伝えていく。高山社の価値を多くの人に知ってもらう・伝えるということが世界遺産にとって一番大切なことだと思っています。特に「継承」ということを考えると若い人たちに価値を良く知って頂いて、後世に伝えるために大事にして頂くような下地作りが一番大切な仕事になると思います。」(藤岡市・軽部文化財統括官)