長引く円安が企業経営に深刻な影響を与えている。

ドル円レートは2024年6月20日現在、1ドル=158円前後だが、企業の希望レートは「1ドル=125円」で、現状と30円以上の開きがあることが東京商工リサーチの調査「2024年6月 円安に関するアンケート調査」(6月14日付)でわかった。

企業の半数以上が「円安は経営にマイナス」と答えている。企業の苦衷を調査担当者に聞いた。

百貨店や総合スーパーが100%「マイナス」

東京商工リサーチの調査(6月3日~10日)は、全国の5174社が対象。

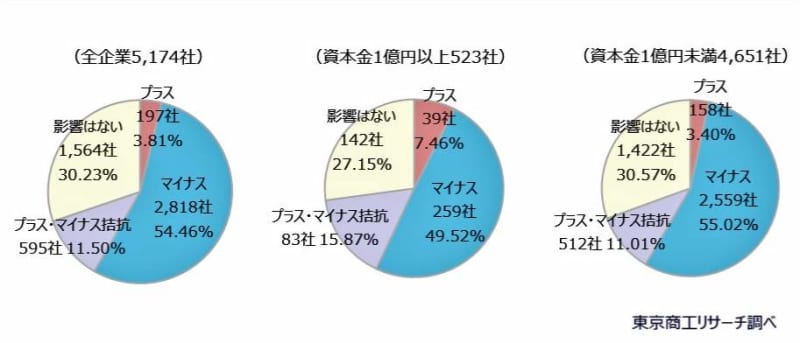

5月末の円安水準は「1ドル=156円前後」だったが、経営にプラスかマイナスかを聞くと、「プラス」は3.8%だけで、「マイナス」が54.5%だった。前回調査(2022年12月実施、1ドル=138円前後)の47.4%から7.0ポイント悪化した【図表1】。

(図表1)円安は経営にプラスか、マイナスか? 規模別(東京商工リサーチ調べ)

「マイナス」は中小企業が55.0%と、大企業の49.5%を5.5ポイント上回り、内需型産業を中心に影響が深刻化している。

また、細かい業種別にみると、百貨店や総合スーパーを含む「各種商品小売業」では100.0%が「マイナス」と回答した。円安による輸入商品の仕入れコスト上昇に、価格転嫁が追い付いていないことが要因だ。

以下、「繊維・衣服等卸売業」(92.5%)、「食料品製造業」(76.8%)など、原材料や商品に占める輸入の割合が高い企業を中心に、マイナス影響が深刻化している。

一方、「プラス」影響では、ドル建て収入の比率が高い「水運業」(30.0%)が唯一の3割台。また、円安効果によりインバウンド需要増加が見込める「宿泊業」(29.4%)が続いた。また、大きな産業別にみると、「プラス」影響の最大は「金融・保険業」(9.0%)だった。

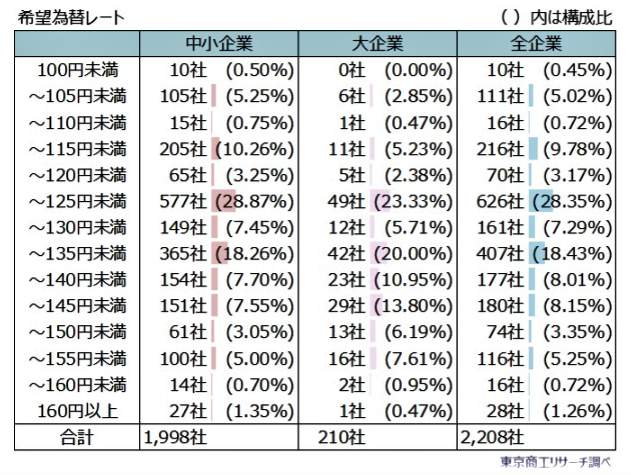

企業が希望する為替レートを聞いたのが【図表2】だ。

(図表2)希望為替レート(東京商工リサーチ調べ)

回答が最も多い中央値は「1ドル=120円以上125円未満」(28.3%)。また、企業が2024年度に想定する為替レートの中央値は「1ドル=150円」、現状の為替レートは「1ドル=157円前後」だから、希望レートとの間に大幅な乖離がある。過度の円安の継続による企業の負担増加が懸念される。

地方では、インバウンド需要でカバーするの厳しすぎ

J‐CASTニュースBiz編集部は、東京商工リサーチ情報部の調査担当者に話を聞いた。

――円安が企業の経営に与える「マイナス」と「プラス」のギャップが、規模や業種別に激しいです。特に、小売業や中小企業にマイナスが多いのはなぜでしょうか。

調査担当者 小売業では商品の仕入れを海外からの輸入に頼っているケースが多く、円安による仕入コスト上昇の影響を受けやすい面があります。また、販売先が消費者であるために価格転嫁が進みづらく、採算の悪化につながりやすい傾向があります。

中小企業も、サプライチェーンの多重構造のなかでは立場が弱い存在です。また、大企業に比べると経営体力に乏しいことが多いため、円安によるコストアップが経営にマイナス影響を与えやすいのです。

――しかし、百貨店・スーパーが100%マイナスというのはちょっと理解できません。百貨店はインバウンドの外国人客で潤っているように見えます。私自身、先日、東京銀座の三越と松屋に行きましたが、店内は外国人客がいっぱいで身動きができないほどでした。

調査担当者 百貨店・スーパーも小売業の1つで、食品などの仕入コスト上昇が利益を圧迫しています。円安によりブランド品など高価格帯の商品の値上げが続いており、国内向けの販売が厳しくなっています。

東京銀座の話が出ましたが、インバウンド需要は東京や大阪など、都市部を中心とする一部の地域に限られています。地方では国内向け販売の落ち込みをインバウンドでカバーすることは難しい状況です。

また、百貨店や総合スーパーなどは売り場面積が広いため、円安によるエネルギー価格の高騰に伴い、空調などにかかる電気代上昇の影響を受けている可能性もあります。

中小企業では、個々の努力と対応に限界がきつつある

――これだけ円安による経営面の「マイナス」が深刻なのに、今年に入り、日経平均株価が上昇し続けています(一時4万円突破)。円安で困っている企業が多いという、今回のような調査とのギャップがいつも不思議です。

また、金融保険業が「プラス」の割合が最も高い理由はなんでしょうか。円安の直接の効果なのか、それとも株価が上がっていることに関係しているのでしょうか。

調査担当者 同じ経営環境に置かれても、大企業と中小企業では受ける影響が違います。金融・保険業では株価の上昇などによる運用益の増加が影響している可能性があります。

株の専門家ではなく、あくまで中小企業に焦点を当てているため、詳しくは株に関連したアナリストに聞くべきだと思いますが、円安になると輸出企業の業績が上がるため、株高になりやすいというのは市場における一般的なセオリーだと思われます。

――希望レート「1ドル=120円~125円」と、現状との落差が30~35円もあるのはショックな数字です。こうした落差について、個々の企業ではどんな対策を取ればいいのでしょうか。また、政府日銀はどんな政策を打つべきだと考えますか。

調査担当者 外的影響が大きく、中小企業を中心に、すでに個々の企業での対応には限界がきつつあります。金利が上昇すると、返済に懸念が生じる中小企業も少なくありません。過度の円安の是正だけでは救えない中小・零細企業もあるので、今後も地道に現場の声を拾っていきます。

――今回の調査について、特に強調しておきたいことがありますか。

調査担当者 製造業者などからは、適切な為替レートへの是正を求める声が上がっています。為替の変動は、企業の海外進出・国内回帰にも大きな影響を与えます。特に、現状の円安では工場や製造拠点の国内回帰と、それに伴う国内サプライチェーンの再構築が進む可能性もあります。

そういった企業の国内回帰を後押しするような政策の必要性も考えられるのではないでしょうか。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)