前期教養課程2年生はまもなく進学選択を控えている。進学選択の際に重視することは何だろうか──興味、雰囲気、進学・就職先…。もしかしたら進学選択における「入りやすさ」で選ぶ学生も、逆に「入りやすい」からやめておこうと考える学生もいるかもしれない。昨年度の進学選択の第一段階で志望者が定員に達しなかった専修・コースのうち文学部東洋史学専修の教員の佐川英治教授、工学部都市工学科都市環境工学コースの教員の藤田壮教授にそれぞれの専修・コースの魅力や課題、そして進学選択に悩む学生への一言を聞いた。(取材・峯﨑皓大)

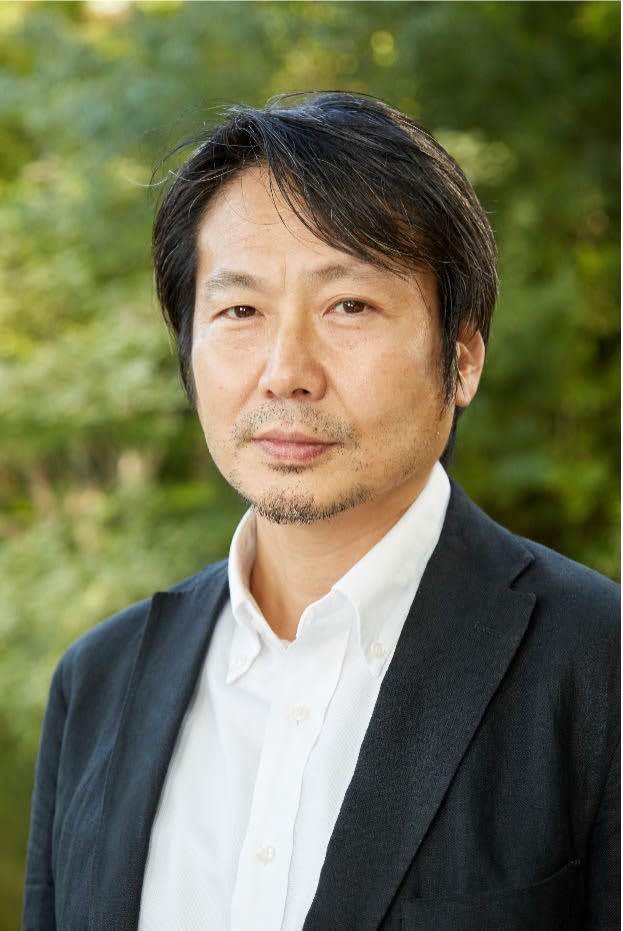

文学部東洋史学専修──広く多様なアジア史を探求

──東洋史学専修ではどのような授業があるのでしょうか

東アジア、南・東南アジア、西・中央アジアの歴史を対象とした特殊講義や演習があります。4学期それぞれで少なくとも一つは履修しなければいけない演習では、 史料や研究文献の講読、研究報告や論文指導が行われています。また、演習においては学生の発表が盛んに行われていて、その発言に基づいて討議をするという形式で す。東洋史学専修に入る時から「この地域のこの時代について研究したい」という学生は自分の興味ある分野の演習だけを履修してもいいですが、逆に何をやりたいか全く決まっていない学生は時代や地域の違う演習や特殊講義を履修してみて決めるということも可能です。

──東洋史学専修の就職先や進学状況を教えてください

就職先として官公庁や企業が多いです。東洋史学専修は大まかにいうと「アジアを学ぶ場所」であり、企業の業種は鉄鋼メーカーやゲーム会社など多岐にわたります。日本の多くの企業はアジアをマーケットとし、最近は多くの企業が「アジアに強い」学生を欲しがっているということで、就職に困ることはないと思います。また修士課程に進む学生は毎年東洋史学専修の7、8人程度のうち1、2人程度います。専修に対応する大学院の専攻の人文社会系研究科アジア文化研究専攻に進学する学生だけでなく駒場Ⅰキャンパスの総合文化研究科に進む学生もいます。

──東洋史学や佐川教授の研究領域の中国古代史の魅力を教えてください

東洋史の魅力は「多様」だということです。東洋史は中国をはじめとする東アジアから西アジアまで幅広い地域の歴史をカバーしています。また、イスラム世界や東南アジアの世界のような、私たちとは全く異なる世界の文化的背景や慣習を知ることができます。私の研究している中国史に限定していうと、中国史は歴史がとにかく長く、文献が山ほどあるので探求できる余地がいくらでもあります。その中で自分が考えてみたいことについて追究できます。例えば卑弥呼のことを知ろうとしたら、 もちろん考古学的史料はあるけれども、文献としての史料は『三国志』の魏志倭人伝のわずかな記事しかありま せん。その一方で同時代の中国の人々の活躍は多くの史料に残されています。そういう意味での歴史の深さ、広がりは中国史の特徴であり魅力だと思います。

──東大で東洋史学を学ぶことにおける魅力はありますか

東大には歴史学者になるための環境が整っているということです。東大には東洋史学を学ぶ上で必要な史料がたくさんあり、教員の研究領域も多様です。中国古代史を学部生に教えている教員は私だけですけれども、中国の古代の文学や宗教から古代の中国を研究している教員もたくさんいます。歴史学者として歴史を学ぶためには狭い意味での歴史ではなく文化や思想、宗教などを包摂する広い意味での歴史を知ることが重要なので多くの研究者との交流が必要です。東大には多くの教員がいますし、また東京という立地のために周辺にも多くの大学があり、多くの研究者と交流する上でも素晴らしい環境だと思います。

──どのような学生の進学を期待していますか

まずはアジア史に興味があるということです。また東洋史学専修の最終的な目標は卒業論文を書くということにあるので、何か得たものをアウトプットしたり表現したりしてみたいという欲がある学生に来てほしいです。 膨大な史料を読んでそれを全て論文にすることはできません。歴史学を学ぶ上で重要なことはそこから何か大切なことを読み取って取捨選択して、物事の因果関係を導き出すことです。その作業を自分の力でできることが必要ですが、そのためには自分の力で表現したり明らかにしたりしたいことがあることは十分強みになります。そのような学生の進学を期待したいです。

また、原文で史料を読む力は非常に重要なので語学力を重要視していますが、何も前期教養課程の初修外国語で中国語や韓国朝鮮語を選択した学生だけに限りません。例えばスペイン語は植民地支配されていた時代の東南アジアを理解する上で非常に重要ですし、実際に植民地時代に多くの歴史書ができたという地域もあります。

──前期教養課程ではどのような学びを学生に期待していますか

一番はたくさん本を読んでほしいということです。特定の学問領域に限らずさまざまな本を読んでほしいで す。私も学生のときに生物学の本を読み「こんな面白い世界があるのか」と驚きました。各分野の中で面白いものや評価されているものはそれなりに意味のあるものばかりなので、そういうものをたくさん読み、頭を柔らかくして、いろいろな視点を持つようにしてほしいです。 高校までの学習はある側面からのものの見方しか教えられないという限界がありますが、どの分野でも学問や研究となると新しい発見や視点を持てるようになることが重要です。幅広い分野の本を読んでみて、それによって自分の固定的なものの見方がずらされたり、組み替えられたりするという経験をしてほしいです。

──佐川教授にとって歴史学・東洋史学とはどのようなものですか

歴史学は可能性だと思います。歴史学は過去のことを知る学問のように思われています。確かに「今の私たち」 はどのようにできてきたのかを学ぶという捉え方もあります。しかし、今の歴史学は「今につながらなかった可能性」を探求するものです。「今の私たち」は必然的に形作られたものではなく、偶然が幾重にも重なったことによって形作られています。アイデンティティーや自分が当然だと思っていることなど今の自分は過去の自分によって規定されています。過去を見直すことは自分たちが変わるチャンスを考えるということでもあり、過去の自分を変えることで今の自分が変わる、という意味で可能性だと考えています。

──進学選択に迷う学生に一言お願いします

人生はまだまだ長いので間違ったとしてもいくらでもやり直すチャンスはありますよ(笑)。進学選択をするときには「〇〇学科の方が卒業しやすい」「〇〇学科は単位が取りやすい」というように功利的に考えず、に自分がやりたいと思ったことをやってみるのが良いと思います。興味が広すぎて希望学科を絞ることができなくてもそれが本当に好きならどこかの学科に所属して、同時に学べば良いと思います。進学選択の際にどこかに所属はしないといけないので学科を選ぶ必要がありますが、 だからといってその段階で自分が学びたいことや興味のあることを一つに絞る必要はないと思います。また歴史に限っていうと、東洋史やヨーロッパ史のように地域ごとに歴史が区分されていますがこれは便宜的に「名前」が付いているだけだと思うので、その枠内にしばられずに興味のあることを学べば良いと思います。私は進学選択をどこかに籍を置くための選択にすぎないと思っているので、もっと肩の力を抜いてください。

工学部都市工学科都市環境工学コース──都市問題から環境問題まで体系知と応用技術で解決

──都市工学科はどのような学科ですか

都市計画と都市環境システムについて体系的な知識と応用的技術の習得を目的としたカリキュラムを有しています。工学部の中でも1962年に設立された比較的新しい学科です。戦後、都市の再建が始まると多くの都市問題や公害問題が顕在化し、それを解決するために都市工学科は設立されました。そのため非常に実学的な学科ともいえます。日本において都市工学科の役割は大きく三つのステージに分かれます。一つ目は1960年代から70年代にかけて発生した公害問題の解決、二つ目は80年代に快適な都市を作ることを目的とした都市工学者の育成、そして三つ目は90年代以降顕在化した気候変動の問題に対応できる技術開発やその立案、また気候変動にレジリエントな都市の開発の工学研究とそれをできる人材の育成です。都市工学は都市に関係することを全て包摂し体系化を目指す学問なので、情報工学や機械工学、 社会基盤学といったさまざまな工学とつながるとともに、自然環境との共生のための農学、社会が健康で豊かな環境を保つための医学、また、コストが過大にならないようにするための経済学、そして政策立案において法制度の問題を乗り越えるための法学との協働を必要としています。そのためさまざまな学部との連携が盛んで、 法学部や経済学部の科目も卒業に必要な単位の範囲内で履修できるという特徴があります。海外にはSchool of Planningという都市計画を学ぶ大学院がありますが、そこでは工学と社会科学を組み合わせて都市計画を行う人材の育成を行っています。当コースではそこに都市環境工学を組み合わせて日本ならではの都市工学者を育成する世界トップレベルの研究・教育を提供しています。都市づくりに興味がある学生だけではなく、社会に参画した学問をしたい学生、多くのことに興味がありつつも自分の専門を決められない学生に適していると思います。

──都市環境工学コースではどのような授業が行われていますか

都市環境工学のオペレーションができる人材を育成することも目的としているので、コンピューターシミュレーションや水質分析など実践的な技術を身に付けるために実験を必修にしています。また、実学を身に付けるために現場で実習もします。環境問題は水、資源循環などさまざまな問題が折り重なって起こっているのでどれか一つだけでは解決することができません。またそれらの問題を全て解決すれば環境問題を克服できるとも限りません。人間行動や自然災害などに影響されることもあるからです。その意味で都市環境工学が取り組む領域は、 一見すると都市環境工学の領域外に思えることにも及んでいます。そのため、ここまでが検討や解決の対象、というような境界を作らずに挑戦的な姿勢で柔軟に問題を解決する学生を育成しています。

──都市環境工学を学ぶ上での課題は何ですか

かつては有効であった対策や手法が今、効果的に機能するとは限らないということです。以前は、公害問題という都市問題の解決が目的でしたが、解決すべき課題の対象が農地・農村、そしてさらには地球環境問題と空間的に広がっていきました。また公害問題ならできるだけ短期間で解決しなければならない、という社会からの要請がありました。一方で、現在直面している地球環境問題の解決には2050年にカーボンニュートラルを達成しなければならないといったものがあり、その取り組みの時間境界も広がっています。都市工学の学問的意義は対象領域が空間的、時間的にも広がる中でそれを体系化することです。複雑化する課題に取り組むことのできる体系化した知と技術を、学生に身に付けてもらいたいと考えています。

今までの手法が有用でない可能性があるからこそ、挑戦的かつ柔軟に考える、そして複眼的な思考を身に付けることを期待しています。

──都市環境工学コースの就職先や進学状況を教えてください

公務員のほか、水質保全をはじめとするさまざまな役割を担う水のエンジニア、廃棄物のプラントエンジニアといったエンジニア会社に就職する学生、またゼネコンや商社、金融機関といった文系就職する学生も多くいます。ここ数年では金融機関がESG投資(Environment (環境)、Social(社会)、Governance(統治)の頭文字を取ったもので環境や社会に配慮し、適切な企業統治が機能している企業への投資)に見られるように環境を本業と捉えるようになりました。脱炭素のビジネスをしていることや環境への配慮の姿勢などが資金調達にも直結する状況にもなっています。その意味で、都市環境工学コースで学んだことは単に環境問題の解決だけではなく、変革を迎えているビジネスモデルにも対応しています。また企業もそのような知識を持つ人材を求めています。ここ最 近は企業の方からグリーン経済をサイエンスの知見からビジネスに生かせる人材が欲しいという声も頂きます。

また進学状況に関して、大学院の都市工学専攻は東大の都市工学科を卒業した学生のみならず外部から多くの学生が集います。内部進学の学生が苦労をするほど競争が厳しいですが、その中で専門性を身に付けようと修士課程や博士課程に進学する学生は年々増えてきているという印象です。

──どのような学生の進学を期待していますか。また前期教養課程ではどのような学びを期待していますか

幅広い知識や興味を持つ学生、そして都市環境工学は実装型研究と言われるように、実際に社会に適用でき、社会を変革させる学問なので、そのような意志のある学生に進学してほしいです。

前期課程の学習では初年次ゼミナール理科や総合科目で都市工学科の教員が提供する授業を履修してほしいと思います。また、数学や物理、化学を重点的に学んでほしいです。一方で工学とはかけ離れているように思える社会科学や人文科学も学び、自分の興味を広げてほしいです。自らが考える自分の向き・不向きは根拠のないことなので、実際に学習して本当に自分はそれが向いているのか、そして何よりそれを探求したいと思うのかを見極める期間にしてほしいとも思います。

──進路に迷う学生に一言お願いします

どの学部、学科に進学していても決してそれがあなたに合わないことはないです。かといってそれが100パーセントあなたに合うこともないです。それはどれもあなたにカスタマイズされたわけではないからです。自分に合わないと思ったら新しいことを学べる、とポジティブに捉えてほしいと思います。

また進学選択に際して、外生的な要因で進学先を決めるのではなく、自分が何を学びたいのか、何に興味があるのかを真剣に考える期間を設けてほしいと思います。 それは進学後に「自分はこれだけ考え抜いて下した決断だ」というモチベーションにもつながると思います。そして、自分が気になる学科の教員にメールをしてみてください。多くの教員は学生からの疑問や質問は大歓迎ですし、気になったことを遠慮なく聞けるのは学生の権利だと思います。

この激動の、目下変革を迎えている時代の中では、学問の境界や領域が広がり、深まり、そして多層になってきています。そんな時代に生きて、学び、そして進学選択をできるということを楽しんでほしいです。

The post 教員に聞く 「定員割れ」の専修・コースの秘める魅力 first appeared on 東大新聞オンライン.