産業技術総合研究所(産総研)と茨城大学大学院の研究グループは、湧水と大気の温度差を利用した「湧水温度差発電」が可能なことを実証した。水の流れがない水路などでも発電が可能となる。

産総研はこれまで、環境課題の解決に必要な、水文学・水文地質学の研究や地下の開発・利用に係る技術に関する調査・開発を行ってきた。一方、茨城大学大学院は、長野県松本市で湧水などの地域資源を核とするデザイン手法を研究してきた。今回、両機関は湧水の新たな価値の創出を目指して、湧水の熱エネルギーを利用した発電技術の研究開発に取り組んだ。

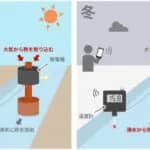

湧水の温度は、地表の気温変化の影響を受けにくく、昼夜、1年間を通してほぼ一定な性質があるので、大気と湧水の間には自然な温度差がある。温度差を電力に変換する熱電発電を用い、湧水に浸すだけで発電する「湧水温度差発電」を考案し、安定した電力供給が可能な湧水温度差発電装置を開発した。

異なる季節にワイヤレス温度記録計を用いて発電試験を行ったところ、温度記録計を夜間も含め年間を通して安定に動作できる電力が得られた。また、発電装置を実際に湧水に設置し温度記録計に給電する実験では、電池なしで水温を計測し、無線通信で自動的にデータ収集できることを実証した。

今回開発した技術は、水の流れがない水路や太陽光が届かない日陰で、また夜間でも連続的に発電できる。また、メンテナンスのコストを抑えた連続的な環境計測や、人為的活動などによる湧水の変化の早期発見も可能。湧水の熱エネルギーを電力として活用する多面的価値を創出することで、地域資源である湧水の保全と持続可能な利用への貢献が期待されるとしている。

論文情報: