by 編集部:谷川 潔

6月18日、トヨタ自動車の株主総会が開催された。株主総会では取締役や監査役の選任とともに、株主から経営陣への質疑応答も行なわれた。質疑応答で注目されたのが、トヨタのモータースポーツへの取り組みに関して疑問が投げかけられたこと。トヨタは国土交通省に認証不正があったことを報告しており、ガバナンスに対する疑問とともにモータースポーツへの取り組みについて質問があった。

その質問は、「認証不正の報道でショックを受けて、トヨタは大丈夫かと思った。内部統制が効いていなかったり、ガバナンス不全に陥ってはいないか気になっている。背景にあるのは、モータースポーツはじめ様々な取り組みに時間を使い過ぎているのではないか。言葉を選ばずに申し上げますと、モータースポーツの取り組みが会長の道楽になっているのではないか?」というもの。

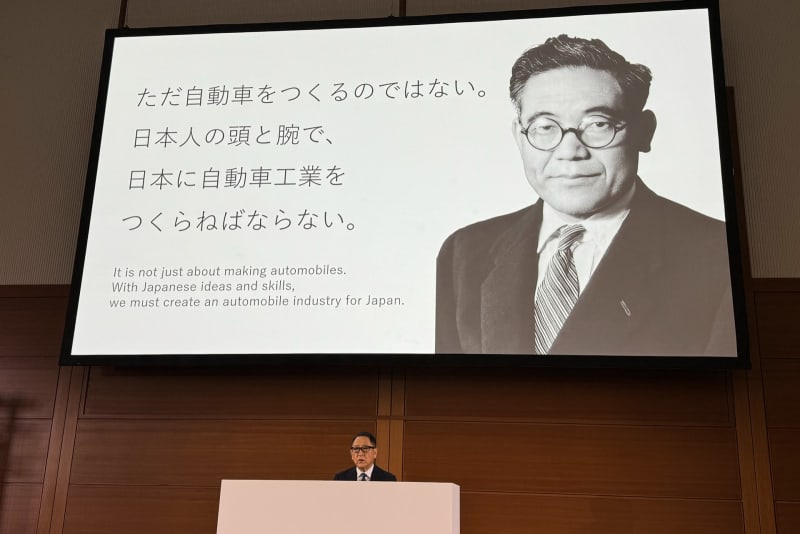

この株主質問に対して代表取締役会長である豊田章男氏は「2010年のリコール問題の時に、過去・現在・未来を通して責任を背負うと決めた。あれから14年経ったが、責任者は今も私だと思っている。ガバナンスを勉強すると、統治、管理、支配を意味する言葉。その語源は、船の舵をとり導くこと、とある。私が考えるガバナンスは、支配や管理ではなく、1人1人が自ら考え、動ける現場をつくることだと思う。私の存在や行動によって、院政や道楽と言われてしまう。院政を調べると、昔、後三条天皇が摂関政治から脱却するために、早く引退して政治を行う事がきっかけになったとある。院政とは老害というネガティブなイメージはあるが、本来の意味は、新しい時代を切り拓くもの。執行メンバーに言っているのは、責任を取るのは私、決めて進めるのは執行メンバー。いつでも相談に乗ると言っている。私が執行メンバーが決めたことを後から修正したりすることはない。私は前工程として、相談に乗ることにより、私の失敗体験を糧にし、若い執行メンバーに思い切ってチャレンジしてもらいたい。それを院政というのであれば、院政をやる。グループビジョン策定は、グループの舵を取るため。未来に向けて、進むためには、ビジョンが必要。迷ったときに立ち戻る場所をつくる。次の道を発明しようという、このビジョンを海図として、私自身が責任者として、正しいモノづくりを行い、トヨタグループの航海を率いていく。株主の皆様におかれましては、執行メンバーとともに、新しいトヨタ自動車を応援いただきたい」と回答した。

会長自身は内部統制について答えており、未来へ向けて「次の道を発明しよう」というグループビジョンを示すことで、トヨタの将来への応援も株主に依頼している。モータースポーツもその取り組みの一環であることを示唆する形で株主の質問に答えた。

記者自身もトヨタのモータースポーツの取り組みを、豊田章男氏が社長になる以前から取材しているが、豊田章男氏が社長に就いてからの取り組みの変化、会長に就いてからの取り組みの変化を見ていると、誰もが感じているように明らかに変わっているのは間違いない。それがよい方向への変化なのか、わるい方向への変化なのかはトヨタの株主が個々に判断することだと思うが、トヨタの株価を見ると、市場はトータルでよい方向への変化と受け止めているのは間違いない。

モータースポーツの整理を行なった社長就任直後の時期

記者が豊田章男氏が出席する会見を初めて取材したのは、トヨタが史上初の赤字決算となった2009年3月期決算になる。会見時は副社長であり、本誌の記事も多くの新聞もトヨタの赤字をトピックとして取り上げた。日本最大の自動車会社であり、世界有数の自動車会社であるトヨタが赤字に陥ったのであるから、それは当然のことだろう。ただ、このとき驚いたのは、朝日新聞のみ豊田章男氏が社長に就任することを翌日の朝刊で報じたこと。その取材力の高さには本当に感心したのを覚えている。

赤字決算後、2009年6月に社長就任した豊田章男氏は、モータースポーツに積極的に取り組むのではなく、経営状態のよくないトヨタにおいてモータースポーツ活動の整理を始めた。よく知られているのが社長就任年に行なったF1撤退という決断。リーダーとして毅然とした態度でF1撤退会見に臨み、チーム代表と2人で記者の質問に答えていた。

このF1撤退の印象が強いためか、数年前まで豊田章男は本当はモータースポーツが好きではないという意見を見かけることもあった。本人はそのときそのときに適切な判断を行なっているだけだと思うのだが、今では逆のことを言われており、時代は確実に変わったと思う次第だ。

F1活動は整理したものの、国内モータースポーツや世界各地のドメスティックモータースポーツへの参戦を極端に整理することはなかった。世界的なシリーズ戦には参戦することはなかったものの、SUPER GTやスーパーフォーミュラへの参戦は継続することを約束している。

モータースポーツではないが、トヨタは2008年のリーマンショックにおける赤字決算に続いて、2010年にプリウスのリコール問題が発生する。豊田社長は一連の問題に対応し、アメリカでは公聴会に出席するなど、トヨタという名前を持つ製品を作ることの覚悟を内外に発信した。この品質問題がトヨタとしてのクルマ作りを変え、豊田社長のもと「もっといいクルマづくり」を全社的に進めていくことになった。

2011年3月には企業のあり方を示す「グローバルビジョン」発表会を開催。2013年3月にはグローバルビジョンをベースとする「TNGA(Toyota New Global Architecture)」による「もっといいクルマづくり」の具体的な取り組みを説明。時間はかかりつつも、品質問題についてしっかり説明してお詫びをする、次の時代へ向けてビジョンを示す、具体的な取り組みを発表することでトヨタという会社を、商品を変えていった。

世界的なモータースポーツに復活参戦

このTNGAの取り組みと同時に行なわれていたのが、世界的モータースポーツへの再参戦。2012年にはハイブリッド車両であるTS030 HYBRIDでル・マン24時間レースへの挑戦を13年ぶりに再開。2016年には2017年からの18年ぶりとなるWRC(世界ラリー選手権)復帰を発表している。

豊田章男氏自身のモータースポーツ活動としてもトピックとなるのが2012年で、同年の11月にモリゾウ選手として新城のラリーチャレンジにラリー初参戦。アマチュアラリードライバー向けに各地を転戦して行なわれるラリーチャレンジが盛り上がるきっかけになったほか、トヨタのWRC参戦、そしてWRCジャパン招致にまでつながっている。

このWRCジャパンの経済波及効果は豊田市が算出しており、2023年の数字で直接効果が62億円、直接効果が各産業の生産に波及する効果である第1次波及効果が37億円、直接効果および第1次波及効果に伴う雇用者所得が各産業の生産に波及する効果である第2次波及効果が26億円の、合計約126億3200万円としている。

トヨタのモータースポーツの取り組みが、地域経済へもこれだけの金額を生み出しているわけで、豊田会長が語る「ラリーは町おこし」というのを実感する数字になる。

これは地域経済に対する効果だが、世界ラリー参戦からはGRヤリスやGRカローラという車両が生まれ、グローバルで注文が殺到してフル生産を行なっている状態にある。ル・マン24時間に代表されるWEC(世界耐久選手権)、WRCの参戦やチャンピオン獲得によって得られた世界的な信頼が、GRヤリスやGRカローラ人気のベースとなっていることは間違いないだろう。

豊田章男氏は社長時代にこれらの取り組みを主導。TNGAでトヨタのクルマ作りを進化させ、ハイブリッド車を利益の出る製品へと引き上げ、さらにスポーツカーを作り続ける体制を作り上げた。赤字で就任したトヨタのモータースポーツを、当初はF1撤退などの決断をしながら、市販車に直結しやすいWECやWRCでは復活。トヨタを特別な自動車会社へと転換した。

その簡単な指標は本業のもうけを示す売上高の利益率。自動車生産は装置産業であり、売上高利益率が一桁というのは珍しくない。高価な製品であるが、たくさん作って売らないと利益の上がりにくい製品でもある。そのために必要なのは商品力を上げることと、原価の改善を行なっていくこと。原価の改善は地道な努力の積み重ねであるし、商品力はライバルメーカーもいる中で突き抜けるのは難しい。利益率が2桁ある自動車メーカーは、ポルシェなどのプレミアムメーカーであることが多く、価値を高めていかないと到達できない領域になる。

赤字であった2009年3月期が-2.2%、豊田社長の就任初年度の2010年3月期が0.8%。コロナ禍前の2019年3月期で8.2%。コロナ禍の状況でも利益を出し、5兆3529億円の営業利益となった2024年3月期は11.9%。絶対額に目が行きがちだが、高収益体質の会社へと変化してきたことになる。

これは世界的にトヨタのクルマが、トヨタのハイブリッドがよいものだと認識されていることが背景にあり、その要素の一つをモータースポーツが担っている。

たとえばプレミアムブランドのポルシェは総じてよいクルマと認識されているが、そこにはポルシェがモータースポーツで積み上げてきた歴史が背景にあるのは多くの人が理解していることだ。日本ではスーパーカーブームも影響しているが、ル・マン24時間レースでの最多連勝記録(7連勝)や最多勝(19勝)を成し遂げ、速くて強い耐久王というイメージがある。それを引き継いだのがアウディで、5連勝を2回で通算13勝。WRCの活躍もあり、4WD性能が高いことを世界中に知らしめた。

トヨタは世界的レースにハイブリッド技術を搭載したWECマシンやWRCマシンで挑戦。24時間フェラーリとトヨタが戦い続けた2024年のル・マンは、歴史に残るレースでもあり、トラブルの出なかったトヨタの信頼性を示すものでもあった。もちろんレーシングマシンと市販車は別物ではあるが、ポルシェもアウディもフェラーリもジャガーもベントレーも、そうやってブランドを築いてきた。

逆に言うと、ブランドを築き上げることのできる歴史的なイベントがあるのが自動車という商品になる。

モータースポーツを通じた未来への取り組み

会長となった豊田章男氏は、どのような形でモータースポーツへの取り組みを行なっているのだろう。ここ数年取材をしている中で見えてきたこともあるのだが、大きく4つのことをテーマにモータースポーツを行なっているように見える。

1つ目は、モータースポーツを通じた未来のクルマ作り。これは誰もが一度は聞いたことのある、水素カローラによるスーパー耐久挑戦になる。水素を燃やして走る内燃機関でカーボンニュートラルを実現。今や、二酸化炭素の吸着装置を装備してカーボンマイナスの技術開発に挑戦している。燃料である水素も、燃料電池車「MIRAI」で確立した70MPaの高圧水素から、マイナス253℃の液体水素へと技術的に高度なものへと進化。LH2ICEとも呼べるものになっており、今シーズンはEGRを導入してNOx削減の技術開発も始めた。

何より、豊田章男会長は水素カローラをル・マン24時間レースでもデモラン。いろいろ遅れてはいるが、2028年からは水素を燃料とする車両が24時間レースに参加してくる。トヨタはこの水素技術をオープンな姿勢で他メーカーにも伝えているようで、クローズドなところで争われるモータースポーツの特性を活かして先進的な技術開発を行なっている。

また、水素の危険性などは豊田章男会長が語っているように、自身が水素を背負って走っているがゆえに、その危険性や安全性についての発言力が増している。FIAのスライエム会長とミーティングする姿なども、2023年の鈴鹿F1で見かけることができた。豊田会長は、自身がサーキットドライバーでもありラリードライバーでもあることで世界でも数名のFIA評議委員にも就任しており、モータースポーツとは何なのか極めている人でもある。

2つ目は、日本におけるモータースポーツ文化の育成がある。とくに大人が楽しむスポーツとしての位置づけを行ないたいという意図を感じる。その代表的なものが、富士スピードウェイを中心とした富士モータースポーツフォレスト構想。パーティも開催可能な温泉付き高級ホテルを誘致し、モータースポーツミュージアムを作り、見学可能なチームガレージを用意した。新東名の開通が遅れているためフォレスト構想は道半ばとなっているが、開通時に合わせてもう少し全貌が見えてくるだろう。

豊田章男会長は、家族が楽しむサーキットとしてはゆうえんちのある鈴鹿サーキットがあり、そのため富士モータースポーツフォレストは大人の遊び場と位置付けている。将来的にはレーシングマシンをあずけることのできるガレージエリアも用意される予定で、イメージとしてはクルーザーをあずけて週末に楽しむといったものだろうか。WECの世界戦も開催され、世界的に著名な富士山のもとで、スポーツ走行を楽しんでもらうというものだ。近隣のゴルフ場との連携も始まっているほか、富士スピードウェイ内にレクサスがオフロードコースを設置。多様な大人の遊びを提案する。

従来では呼び込めなかったユーザーを呼び込めるだけの魅力的なサーキットにしようとしている。

3つ目は、ルーキーレーシングに代表される、モータースポーツにかかわる人の理解を進めていくこと。豊田章男氏の原体験には、「私は10歳の誕生日を、ここ富士スピードウェイで迎えました。父が第3回日本グランプリに連れてきてくれたからです。プレゼントの中身は走り抜けるかっこいいクルマとうるさいエンジン、そしてクルマをいじるかっこいい大人たちの姿でした。このガレージには、見学に来た子供たちにメカニックの作業をよく見てもらえるような工夫がちりばめられております」というのがあり、クルマをいじるかっこいい大人たちの姿を見て育った。

ちなみに、豊田章男氏の誕生日は5月3日で、かつて開催されていた日本グランプリの日。7歳の誕生日には初代カローラ開発責任者である長谷川龍雄氏の運転によって第1回日本グランプリ見学に鈴鹿サーキットを訪れており、これはもうDNAに刻まれているレベルといってよいのではないだろうか。この5月3日は日本グランプリの日からグラチャンの日となり、今では富士のSUPER GT第2戦の日となっている。言わば、日本のモータースポーツの記念日といってよい日だ。

そうしたことから、豊田章男氏はモータースポーツにかかわる人をリスペクトしており、いろいろな形でモータースポーツのプレゼンスを高めようとしている。

すでに見えている部分ではルーキーレーシング棟の設立によるスタッフの働き方向上や、ドライバーのチーム経営への参加などだろう。中嶋一貴氏はTGR-Eの副会長として交渉ごとなどを行ない、小林可夢偉選手はドライバーと兼務してWECチーム代表を務めている。また、平川選手にはF1サードドライバーへの道を開き、宮田選手はF2で奮戦中だ。最後は選手の努力となるが、世界的フォーミュラレースへの道を再び開いた。

4つ目は、モータースポーツの仲間作り。トヨタは86、スープラ、GRヤリス、GRカローラといったスポーツカーを増やしつつあるが、86によるレースシリーズ、ラリーチャレンジといった形でグラスルーツによるモータースポーツの盛り上げを図っている。ラリーチャレンジは自身も参加してイベントを盛り上げ、今では参加枠がフルに埋まるほどの人気となっている。

さらに今シーズン、トヨタはGRヤリスのラリー2車両を発売しカスタマーレーシング市場に参入している。このラリー2車両はFIAの規定上限である約26万ユーロ(税別)の価格であると言われており、実際にはパーツサービスなども必要になることから、数千万円の費用がかかる。

この車両をしっかり販売するためには、クルマそのものの戦闘力も必要だが、部品などのサポート体制がしっかりしていることが大切になる。レースには部品の消耗などがつきもので、次のレースに消耗部品が間に合わないとレースに参戦できず、車両の魅力はゼロとなる。そのため、豊田章男氏は発売前にフィンランドの生産拠点を視察。製造スタッフと製造過程や部品の在庫、注文受付の体制などについて確認するとともに、TPSの観点からアドバイスなどを行なっていた。

このクルマが売れることは、これまでトヨタがリーチできていなかった富裕層へのクルマの販売実績になる。その実績ができれば、今後トヨタが販売するといわれているGT3レーシングカーにつながるほか、ユーザーが企業の経営者であればフリート販売などにもつながっていくだろう。ラリー2販売は高度な富裕層マーケティングだと思った記者は、その点について豊田章男会長に質問したことがある。

豊田章男会長の答えは、「まったく違う。ラリー2車両を作ることで、もっとラリーを楽しんでくれる人たちが増える。これはモータースポーツの仲間づくりだ」というもの。モリゾウ選手として、多くの人たちとモータースポーツを楽しみたいというのだ。ラリー2車両の成績や販売は好調で仲間づくりにつながっているようだが、モータースポーツをきっかけに富裕層へトヨタブランドが浸透している。豊田章男会長はモリゾウ選手としての気持ちで「仲間」と考えているのだが、記者はビジネス的な視点で見すぎているようでもある。ただ、結果として富裕層にトヨタの強さが伝わっている。

2024年のル・マン24時間レースにおけるフェラーリとの激闘を見て、トヨタの信頼性と強さ、そしてある種の感情を持たない人はいないだろうし、WRCにおけるヒュンダイとの高速タイムバトルを見て、トヨタ車の優秀性を感じない人もいないだろう。

トヨタの株主総会で道楽との質問が出てしまう背景には、そうしたトヨタの活動・豊田会長の思いが広く伝わっていないことに原因があるかもしれない。自動車媒体である本誌としては、トヨタに限らず自動車会社のモータースポーツ活動の価値を少しでも伝えていきたいと考えている。