一度の診察ですべてはわからない

初めて診察に訪れた病院で、「お子さんは自閉スペクトラム症ですね」などといきなり確定診断をつけられることはあまり多くありません。たいていの場合、「しばらく様子を見てみましょうか」と提案する医師がほとんどだと思います。大切なお子さんの将来に関わることですから、親御さんからしてみれば、「そんな悠長な!」とか「一刻も早く白黒はっきりさせてほしい」と気持ちが焦り、さらに不安をつのらせてしまうかもしれません。しかし、大切な将来に関わることだからこそ、じっくり時間をかけて慎重に見極める必要があるのです。

特に小さな子どもの場合、そのときの機嫌や状態によって言動はコロコロと変化します。病院のような慣れない環境では、緊張して借りてきた猫のようになり、普段ご家庭で見せる様子とはまるで違ってしまう子も少なくありません。発達障害の診断で大切なのは家族と医師がその子をよく理解し、どんな不安や生きづらさを抱えているのかを共有することですから、そこに至るまでに多少時間がかかるのは仕方ありません。焦らず、根気よく相談や診察を続けてみてください。

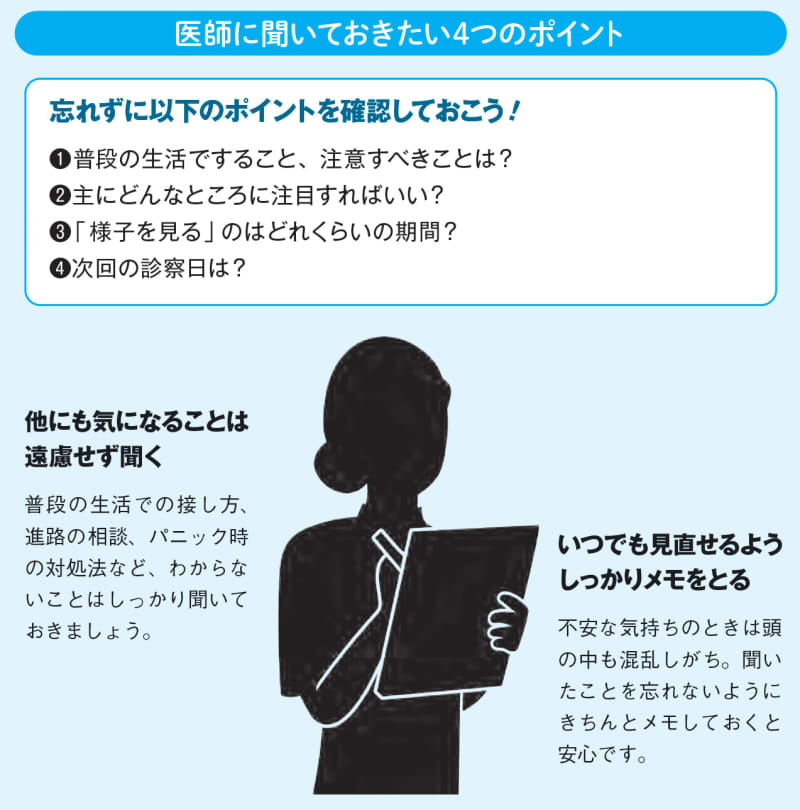

また、医師に「様子を見ましょう」と言われたら、下図に挙げた4つのポイントを忘れずに確認しておきましょう。二、三度通院してみて、医師やスタッフの対応に不安、不満を感じたときは、セカンドオピニオンとして他の相談機関や病院を訪れてみてもいいかもしれません。

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修:湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳~6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。

<この一冊で発達障害の最新事情と正しい知識がわかる!>ここ13年で10倍に増えたとされる「発達障害」。昨今はADHDやアスペルガーといったワードが一般の人たちにも普及したことにより、病院への受診率が増え、自分や子ども、家族に対して発達障害かも、と感じる人たちが増えている印象です。特に近年、「グレーゾーン」や「気になる子」といった発達障害かもしれない人や子どものことをさす用語も一般的に浸透するほど、関心の高いテーマになっています。そんな発達障害について知りたい人に向け、発達障害の正しい知識や最新の情報から、周りのサポート法、対処法を図解とイラストでわかりやすく解説します。本人が気にしている、周りの人も気になるような発達障害の人の言動について、本人はどう考えてそのような行動をとったり、発言したりしているのかなど、物事を考える背景や手順を解説した上で、本人ができる対処法やそれに対する周りのサポート法、心構えを実例も交えて具体的に紹介します。発達障害かもしれないと思っている当事者、知人友人恋人など周囲の人が発達障害かもしれないと思っている人、自分の子どもが発達障害かもしれないと思っている親など、発達障害の知識を広げたい、理解したいと考えている方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。