東京都は、子育て分野の行政サービスのDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しようと、国や区市町村、民間団体と連携した「東京こどもDX2025 つながる子育て推進会議」を2023年12月に設置しました。そして、2024年6月7日に第2回会議が開かれました。その内容をリポートします。

「たまひよ妊娠・出産白書2024」母親・父親2,000人調査 「産後パパ育休」施行から約1年 父親の休暇日数* 2週間以上が40%超 休暇日数1カ月以上の場合、母親の満足度は90%に 一方で「産み育てにくい社会」と感じる父親は2年で11ポイント増、母親は2年連続75%超

子育ては『移動する・待つ・調べる・書く・保管する』に時間がかかりすぎている

東京都は、一般社団法人GovTech東京と協働して「こどもDX」に取り組んでいます。2025年までに、アプリから必要な子育て情報が届く「プッシュ型子育てサービス」、保育園探しや見学予約・入園までの手続きがオンラインで完結する「保活ワンストップシステム」のほか、マイナンバーカードで予防接種の申請ができるサービス、親と子のマイナンバーカードをスマホにかざせば給付金の申請が完了するサービスといった、子育て支援サービスを実現する予定です。

この日の会議では、東京都、国、区市町村、民間企業の関係者が集まり、それぞれの立場から現状と課題を共有し、今後の方針について話し合われました。そのなかで、子育て当事者の声を反映するため、2名のゲストスピーカーからの発表がありました。

ゲストスピーカーの1人は、株式会社ワーク・ライフバランス シニアコンサルタントの川本孝宜さん。夫婦共働き家庭で10歳と5歳の子どもがいる川本さんは、子育て当事者の時間と労力を還元し、子育て当事者間の情報の差を解消するためにもこどもDXの推進が重要、と意見をしました。

「子育て当事者が多くの時間と労力を要するのは『移動する・待つ・調べる・書く・保管する』ことです。妊娠・子育て期の行政手続きには区役所に足を運ぶのが前提です。妻が妊娠中には、大きいおなかでわざわざ区役所に行かなければならなかったし、上の子を一緒に連れて行ったときには周囲に迷惑をかけないか気づかわなくてはいけないことが、とても大変そうでした。

手続きのためのたくさんの書類を読み、書き、さらに保管もしなくてはなりません。夫婦で『あの書類どこにやったっけ?』とやり取りすることも多く、大変さを感じました。

出生届や、定期健康診査、予防接種、給付や助成といった手続きについて、オンライン化や申請の自動化などによって、ワンストップ・ワンアクセスなしくみができれば、これらの時間と労力を還元できるのではないでしょうか。たとえば手続きの簡便さで15分の時間ができたら、夕食に一品追加して作るとか、子どもに絵本を読んであげるとか、子どものつたない話をきちんと聞いてあげる、といった子どもと接する時間や家族との時間を増やしたいです」(川本さん)

川本さんは、保活もオンラインシステム化することによって「入所基準や自分の持ち点を入力すれば、どの保育園に入れそうかといったシミュレーションができ、区役所の職員の負荷も軽減できるはず」と話します。

さらに川本さんは、夫婦間での子育てに関する情報格差も感じていたそうです。

「長男出産前、私の仕事が長時間労働だったことから、子育てに関する情報収集を妻に任せてしまいました。それによって夫婦間の情報格差が生まれ、妻も『しょうがないよね』とあきらめモードになり、ちょっとした心の溝が生まれてしまったように思います。DX化によって夫婦それぞれに必要な情報が通知されれば、当事者の夫婦が一緒に子育てにかかわっているという心情面にもアプローチでき、夫婦関係への好影響も期待できると思います」(川本さん)

産後2カ月までに受け取った書類は90枚以上だった

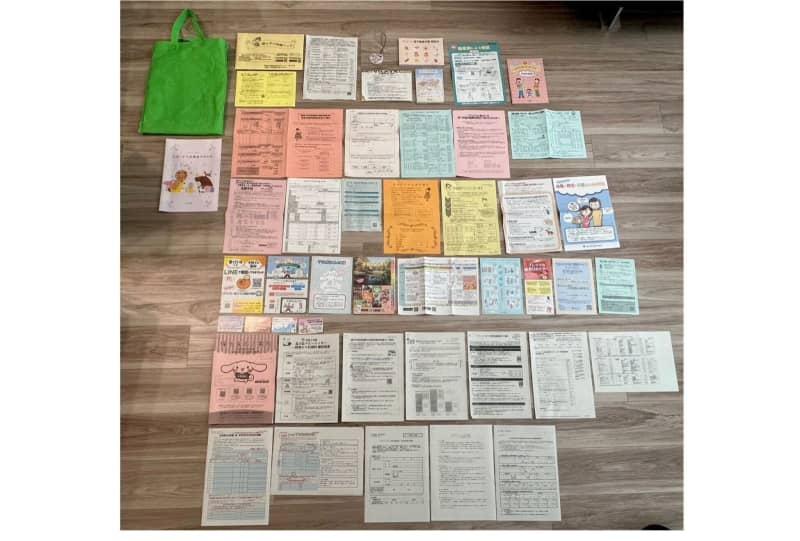

続いてのゲストスピーカーは、現在9カ月の子どもを育てている株式会社ハピキラFACTORY代表取締役の正能茉優さん。正能さんは妊娠〜出産後2カ月までに、妊娠・出産・保育園の手続きのために受け取った書類を並べた写真をスライドで提示しながら「脱・紙地獄」をテーマに話しました。

「妊娠~出産後2カ月までに、妊娠・出産・保育園の手続きのために、90枚以上の紙を受け取り、合計7回役所に行きました。写真は、妊娠届の提出時に受け取った46種類の書類です。この中には、提出すべきものと、いわゆるお知らせというものが混在していて、まず内容を把握して理解するのにめちゃくちゃ時間がかかりました。

それに加えて予防接種です。うちの子どもの場合は2023年の10月から3月までの間に全部で5回ワクチンを打つ必要がありました。ワクチンの接種券は郵送されてきましたが、全5回のうち4回目の接種券だけはなぜか別便で送られてきました。そのことを私が把握できておらず、病院に行ったけれど接種券がなくてワクチンが打てなかったハプニングがありました」(正能さん)

正能さんは、「妊娠・出産・子育て期の手続きやお知らせの理解・管理・記入・提出が難しくてかなり面倒」と話し、資料はていねいだが今すべきことがわかりにくい、と指摘しました。

「各資料はとてもていねいに作られていますが、情報が多く、今すべきことがわかりにくくなってしまっていると感じます。妊娠・出産・子育て期に配布された90枚以上の書類は、色・サイズが違う紙が混在し、提出書類とお知らせが混在し、今使う書類と数カ月後に使う書類が混在しています。さらに、妊婦一般健康診査受診票・予防接種予診票などは、同じ内容を繰り返し記入しなくてはなりません。

今の子どもの月齢によってすべきことが抜けやもれがなくわかり、アクションにつながるようなシンプルなしくみがないことが課題だと感じます」(正能さん)

正能さんは必要な情報と、取るべきアクションをわかりやすくするためには、デジタル化とともに紙媒体も併用するといいと提案しました。

「『脱・紙地獄』のためには、紙の書類をアーカイブ化してスマホやPCでキーワード検索を可能にする、タイムスタンプを埋め込みプッシュ通知をするといった対策で、情報を管理しやすくなるのではないでしょうか。

そのデジタル化と合わせて、マンスリーはがきを送付してもらうのもいいかもしれません。はがきを見れば今月やらなくてはいけないことがわかると、子育て当事者の混乱が少なくなると考えています」(正能さん)

東京都の取り組みをほかの自治体へ

ゲストスピーカー2人の発言を受けて、小池都知事も対応策について話しました。

「当事者の方々からの問題点のあぶり出しと、具体的な解決案をいただきました。行政側はできるだけていねいな情報を提供したいですが、受け取る方からすれば、情報がありすぎて何がマストなのかわかりづらいことがよくわかりました。受け手の身になって“都民ファースト”に徹して考える必要があると、しっかり受け止めたいと思います」(小池都知事)

また、出席者のデジタル庁 デジタル監の浅沼尚さんは国と自治体の連携の大切さを強調します。

「医療費助成、予防接種、母子保健のデジタル化について、東京都が先行して実施したおかげで大きく前進しています。この連携によって成功事例を作りながら、国と各自治体の連携による子育て世帯を含むサービスづくりをぜひ進めていきたいと思います」(浅沼さん)

このほか、東京都では「こどもDX」の取り組みの一つとして、都内在住の0歳から18歳までの子どもに月額5000円を支給する「018サポート」の給付金申請手続きに新しい機能を導入。親と子のマイナンバーカードをスマートフォンにかざすことで申請が完了するのだとか。6月11日から新しい申請方法での受付を開始しています。

取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

「職場で『またかよ』と思われそう」「復帰後すぐに2人目産休に入るのは申し訳ない」共働き家庭の2人目問題

国・区市町村、子育てのDXを推進する団体、そして子育て当事者といった、さまざまな立場の人が「子育て政策」という同じ目的に向かって会議をする場は、これまであまり実現されてこなかったそう。子育て当事者が利用しやすいDXサービスの提供と、東京都の取り組みが全国的に広がることを期待したいです。

●記事の内容は2024年6月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。