カーオーディオ愛好家から一目置かれる“逸品”を毎回1つずつ取り上げ、それぞれが“逸品”たり得ているその真髄を明らかにしている当連載。今回は、イタリア発のハイエンドカーオーディオブランド「クワトロリゴ」の旗艦スピーカー『OPUS』にスポットを当てる。

◆主力パワーアンプの刷新をきっかけに、サウンドコンペティターの間でブレイク!

最初に、「クワトロリゴ」というブランドについて説明しておこう。なお当ブランドは日本に紹介されたのが比較的に新しく、また「クワトロリゴ」とブランド名が変更となってからはさらに短い時間しか経過していない。つまり、新進気鋭のブランドの1つだ。

ちなみに日本上陸を果たした当初のブランド名は「シンフォニ」だった。しかしほどなくして世界戦略の見直しから「クワトロリゴ」へと変更され、でも日本国内ではしばらくの間「シンフォニ/クワトロリゴ」と旧新の名称が並記され製品が告知されてきた。登場して間もないがゆえに、せっかく定着し始めた「シンフォニ」という名称も継続使用されていた。

しかしながらここ数年で、「クワトロリゴ」の名称はカーオーディオ愛好家の間で十二分に浸透している。

そのきっかけとなったのは、『テンポ シリーズ』のパワーアンプのフルモデルチェンジだ。2018年にそれが成され、サウンドコンペティターの間でブレイク。一気に定番ハイエンドパワーアンプシリーズの1つとなった。

そしてその後にはド級の超高級パワーアンプライン『ラ・プリマ シリーズ』の凄さも改めて話題となり、「クワトロリゴ」は日本国内でも押しも押されもしない実力ブランドとして広く知れ渡る。

◆パワーアンプに強みを発揮してきた「クワトロリゴ」が、スピーカーの旗艦機も一新!

そんな同社が2023年の初頭に、今度はスピーカーのフラッグシップラインをフルモデルチェンジして世に出した。それがこの『OPUS(オーパス)』だ。

なお当シリーズはその前まで『グランディオソ オーパス』という名称だったが、フルモデルチェンジにより名称も変更された。“グランディオソ”が取れて“OPUS”のみとなったのだ。

ただし、製品構成は大きく変わってはいない。ツイーター、ミッドレンジ、ミッドウーファーのそれぞれが単品(ペア)にて用意され、コンポーネントキットは組まれていない。この機種展開は同様だ。変更点といえば、『グランディオソ オーパス』では2ウェイパッシブクロスオーバーネットワークもあったが、『OPUS』となりその設定がなくなった。この点のみが変更点だ。

しかし、各機の仕様は大きく様変わりしている。見た目もがらりと変更され、各所に新技術が多々投入されている。

では、新生『OPUS』の各製品の名称と価格とを紹介しよう。以下の3アイテムにてシリーズが形成されている。

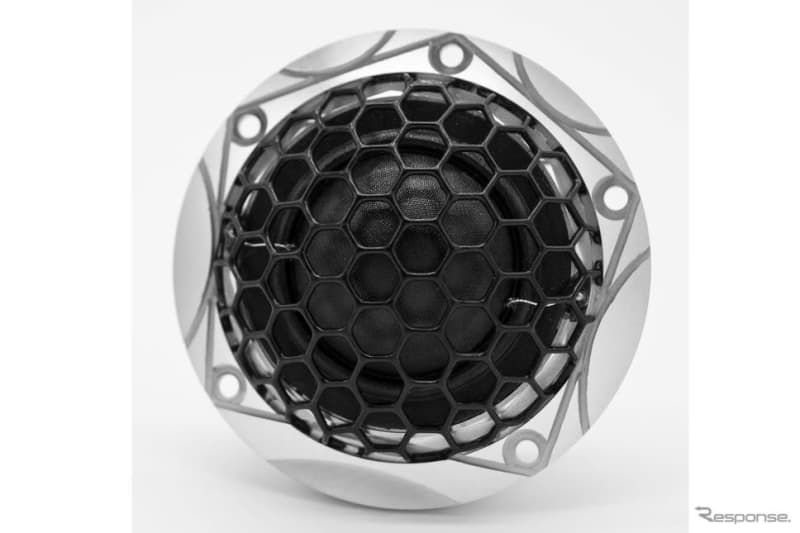

●28mmシルクドーム・フェライトマグネットツイーター『OPUS Tweeter』(税込価格:38万5000円)

●89mmペーパーコーン(コーテッド)・フェライトマグネットミッドレンジ『OPUS Midrange』(税込価格:49万5000円)

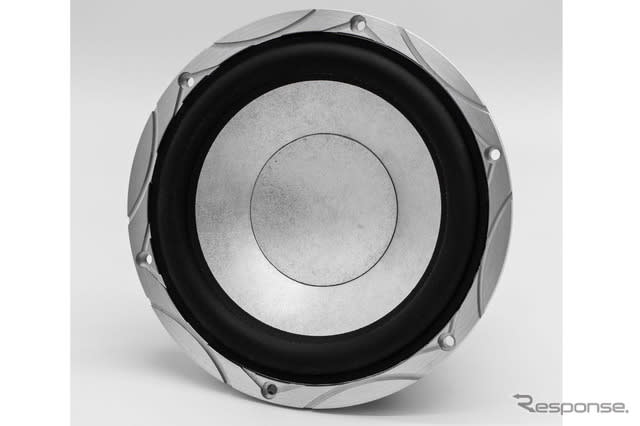

●165mmペーパーコーン(コーテッド)・フェライトマグネットミッドウーファー『OPUS MidWoofer』 (税込価格:60万5000円)

◆振動板のコーティングを変え見た目が大きく変容! フレームも大幅進化!

続いては、『OPUS』となったことにより進化した部分について説明していこう。フルモデルチェンジであるだけに、多くの箇所が刷新されている。

まずはミッドレンジとミッドウーファーの振動板の見た目ががらりと変化した。ペーパーコーンであることは同様ながらコーティングが変更されているのだ。以前は銅だったが、今作ではアルミ系の金属がコーティングされている。なので、色合いがカッパー色からシルバーへと一変した。

そして各機のフレームも大きくバージョンアップされている。今作ではすべて無垢のアルミから削り出されてフレームが仕上げられている。結果、ボディが一層屈強化され、磁気回路で発生された動力がロスなく振動板に伝えられるようになっている。さらには不要共振も徹底的に排除されている。

また、ツイーターとミッドレンジは口径も変更されている。ツイーターは25mmから28mmへと少々大型化され、逆にミッドレンジは100mmから89mmへと少々小型化されている。

さて当シリーズは登場以来、音にうるさいサウンドコンペティターたちから大きな注目を集め、早速昨シーズンのサウンドコンテスト戦線で搭載車両がいくつかデビューし話題を呼んだ。他とは違うスーパーなハイエンドスピーカーに興味があれば、当シリーズにも注目すべきだ。その音を聴かずしてハイエンドスピーカー選びを終えてしまうと、後々悔やむことにもなりかねない。要チェック。