By GetNavi web編集部

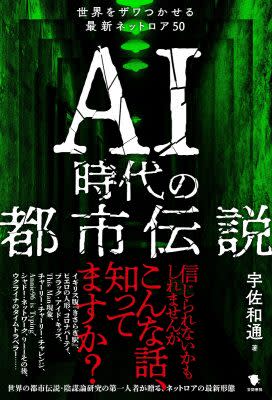

ネットロア——net(インターネット)とfolklore(民間伝承)を合わせた造語であり、BBSやSNSなどから生まれ、拡散された都市伝説のことだ。『AI時代の都市伝説』(宇佐和通・著/笠間書院・刊)は、主に海外の有名なネットロア50本を取り上げ、その発生や拡散の理由などを解説している。ここではその中から3つのネットロアを紹介しよう。

アメリカでも流行した「ピアスの穴の白い糸」

ある女子大生が、友達にピアスの穴をあけてもらうことにした。穴から白い糸のようなものがぶら下がっているので、友達がつまんでみたが、思いのほか長い。指にまきつけて引っ張ってみたところ「ぶちっ」と音がした。すると穴をあけてもらった女子大生が「ねー、なにも見えないよ」と言う。その白い糸は視神経で、引っ張り出したため目が見えなくなってしまった。

90年代に流行った都市伝説「ピアスの穴の白い糸」。ご存じの方も多くいるだろう。この都市伝説は「The White Thread」としてアメリカでも拡散。女子大生から、サーファー、パンクロッカーへと主人公が変わりながらもアメリカならではの時代背景の影響を受けながら進化していった。日本発の都市伝説がアメリカでネットロア化する、ネットの時代を象徴する事例と言えよう。

壮大ないたずらかそれとも……「シケイダ3301」

シケイダ3301とは、インターネット上で公開され、全世界のユーザーが挑戦したインターネットパズルを提供していた個人か組織のニックネームだ。

2012年1月、「高い知性を持つ人々を探しています」というメッセージとともに、インターネットの掲示板にパズルが投稿された。パズルは画像に隠されたメッセージを解くというもので、画像のヒントをもとに回答し、正解すれば次の段階に進みゴールに近づいていく。パズルには画像内にデータを隠すために使われるステガノグラフィというテクノロジーが活用されており、ヒントを探すためにはコンピューターの知識や暗号理論、芸術関連など幅広くかつ専門的な知識が要求された。

2014年までの3年間に3回パズルは投稿され、2014年「私たちは探していた人物をみつけました」と複数のSNSにメッセージをアップして突如として終了。ネット上では、政府機関の特殊な職務に向く人をさがすためのリクルート活動、大手IT企業のキャンペーン、インターネット上の秘密結社のイニシエーションなど様々な憶測が生まれ拡散した。

シケイダ3301とは何者なのか、パズルの目的は何か、すべてが謎のままであり、いまもなおインターネット史上最も不気味なミステリーのひとつである。

殺人未遂事件まで起きた「スレンダーマン」

アメリカでは広い世代に知られているキャラクター・スレンダーマン。不自然に長い手足に卵のような顔、背が高く、常に黒いスーツを着ており、子どもたちにストーキングしたり、誘拐したり、トラウマを与えるような行動に出るとされる。

2009年に「Something Awful」というSNSで開催されたコンテストから生まれたスレンダーマンは、瞬く間にネットで進化・拡散され、「スレンダーマンは実在する」というコンセンサスが構築されていく。

そして2014年には、12歳の少女ふたりがクラスメイトを襲う事件が起きたが、襲った理由は相手がスレンダーマンか、スレンダーマンの手先であると思ったからだという。

この事件をきっかけに、さらにスレンダーマンの噂は拡散し、2018年には映画されるに至った。まさにデジタル時代の典型的なネットロアと言える。

現在のネットロアはテキストだけでなく、画像や動画なども含めて広がっている。そしてAIの進化で、より真実味が増し虚実の区別が付きにくくなってきている。情報過多のこの時代、ネットロアやフェイクニュースに騙されないように本書を読むことで、リテラシーを高めていかねばならない。

【書籍情報】

AI時代の都市伝説

著者:宇佐和通

発行:笠間書院

信じられないかもしれませんが——こんな話、知っていますか? イギリス版『きさらぎ駅』、ピエロの人形、コロナパーティ、ブラック・アイド・キッズ、This Man現象、チャーリー・チャーリー・チャレンジ、Annie96 is Typing、シャドー・ネットワーク、911その後、ウクライナのタイムトラベラー…… 世界の都市伝説・陰謀論研究の第一人者が贈る、ネットロアの最新形態。

楽天ブックスで詳しく見る

Amazonで詳しく見る

・

・

・