遊びの中で必要なルールを守れない

遊具の順番待ちができないなど、自分勝手な行動を取ることで、遊びが止まったり成立しなくなったりしています。

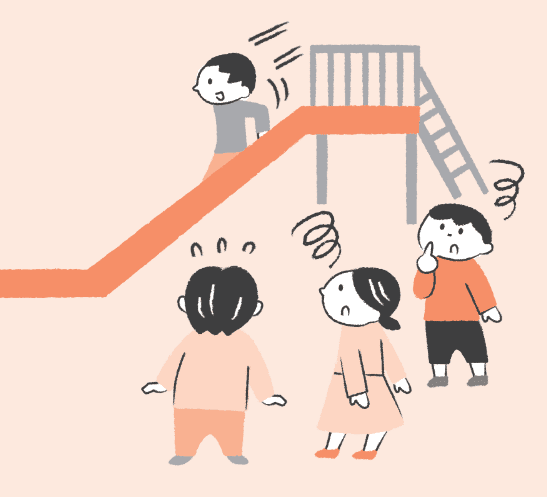

例えば、こんな状況

園庭のすべり台に、数人の子が並んでいます。ところがQくんは、その子たちを押しのけて割り込み、一番にすべり台を使ってしまいました。

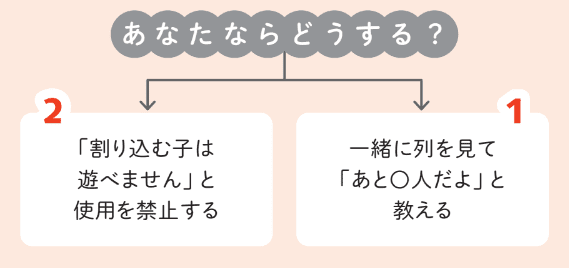

あなたならどうする?

1.一緒に列を見て「あと〇人だよ」と教える

2.「割り込む子は遊べません」と使用を禁止する

【解説】おすすめは1!

「順番を守る」「協力し合う」といった約束事、つまり目に見えない「ルール」という概念を理解するのは、子どもにとって簡単なことではありません。守れない子を罰するよりも、自分だけの世界にある「myルール」から抜け出し、みんなで協同するための「ourルール」を習得できるようアシストしてあげたいですね。

考えられる背景

「絶対に絶対に、あのすべり台で遊びたいんだ!」

「すべり台で遊ぶ」という目的にしか目が向いていないため、待っているほかの子に意識が向かず、割り込んでしまった可能性があります。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

「順番」を理解することから始めよう

子どもが覚えるべきルールの中でも、目で確認しやすい「順番」は比較的分かりやすいと考えられます。待っている人に注目させた上で、「あと〇人だよ」「Qくんは〇番目だね」といったように、見通しを言葉にしましょう。順番という考え方が分かれば、「貸し借り」や「かわりばんこ」などについても理解が進み、ほかの子との協同遊びもスムーズになっていくはずです。

考えられる背景

「どうして、待っていないといけないの?」

まだ「ルール」という概念がよく分かっていないため、我慢しなければならない場面があっても、自制が難しい状態かもしれません。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

日常生活の中でもルールの習得を意識

遊びやゲームの場だけでなく、日頃からルールを意識できるような働きかけをしましょう。例えば、「〇時になったら片付けをしよう」など、その子にとって分かりやすい約束事をするといったことです。

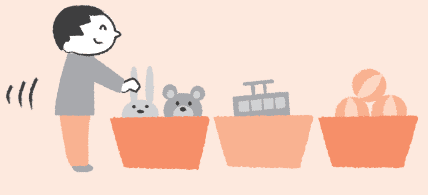

同じものを並べたり分類して箱に入れたりする「異同弁別」を取り入れた遊びをしたり、保育者と順番の要素があるゲームをしたりすることも、ルールへの意識を高めます。

ほかにもたくさん!サポート声かけ例

・かわりばんこだよ

・一人ずつ使おうね

・交代で遊んでみよう

・〇〇ちゃんの後ろだよ

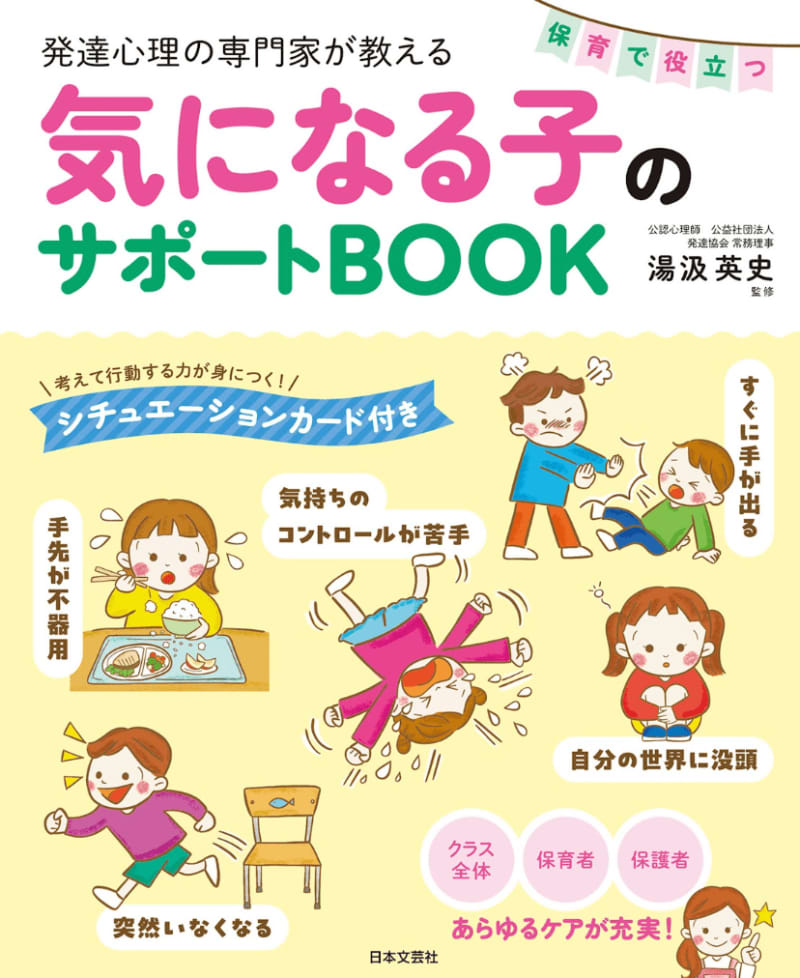

【出典】『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』著:湯汲英史

【書籍情報】

『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』

著:湯汲英史

幼稚園や保育園で言葉や行動や少し「気になる子」はいませんか?落ち着きがない、ずっとボーっとしている、「わからない」が多く、会話が成り立たない、すぐウソをつく、他の子や保育者をベタベタ触る……など。そのような気になる行動や言葉を発する子どもたちのサポート法を多数の声かけ例とともに丁寧に解説。また、「気になる子」の周りの子どもたちにも焦点をあて、周りの子どもたちや親御さんへのフォローや対応策のほかにクラス全体が過ごしやすくなる環境づくりのアイデアを提案します。そのほか、園でのスムーズな連携の仕方や有効的な記録の取り方など、今すぐ実践したい保育で役立つ情報を豊富に収録。保育学生さんや新米保育士さんだけでなく、改めて「気になる子」のサポートについて考えたいベテラン保育士さんなど多くの方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。