男女共同参画に関するG7の関係閣僚会合が日光市で開かれてから1年、宇都宮市で23日、男女がともに活躍できる社会を作る取り組みをさらに進めようという講座が開かれました。

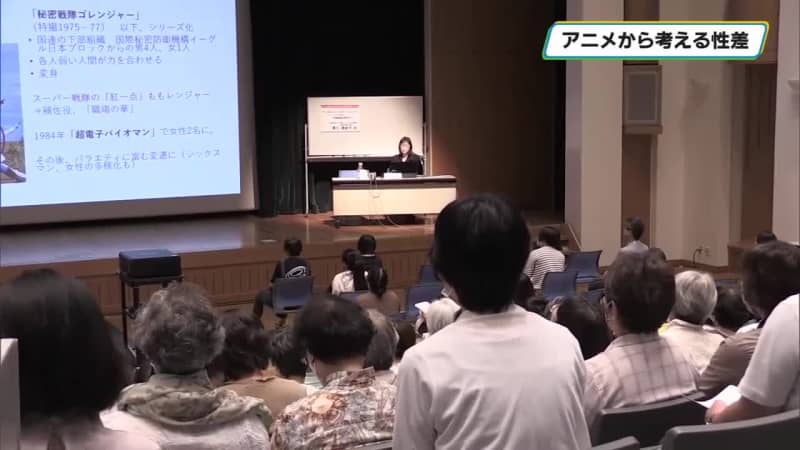

この講座は、内閣府の「男女共同参画週間」に合わせて栃木県が毎年、開催しているものです。およそ180人が受講しました。今回は、アニメなどの文化研究が専門の横浜国立大学の須川亜紀子教授が日本のアニメのヒーローとヒロインから考える「ジェンダー」について解説しました。

日本のテレビ放送が始まったすぐあとのアニメは科学やロボットをテーマに男性の主人公が世界を救うといった内容で、その時代を映すように男性中心の社会が描かれていました。一方、その後登場した、女性を主人公にしたアニメはより身近な問題を魔法などを使って解決するのが主なテーマでした。

しかし、1985年の男女雇用機会均等法の成立やバブルの崩壊などがあり、女性の活躍が目立ち始めるという社会的背景から、かつては、男性主人公が担った「世界を守る」という役割を女性主人公も担うようになったということです。

その後、弱い男性主人公に対して強い女性キャラクターの登場、それに「力」や「正義」が何かを問うような様々なテーマが描かれるようになり、アニメも現代社会のように「多様化」が進んだといいます。参加者らは、メモを取るなどして男女平等の理解を深めていました。