栃木県に住む小林恵さんは2018年3月、妊娠22週のときに長男の奏明(かなめ)くんを出産しました。恵さんは2021年に、低出生体重児の家族が集まり情報交換などをする「リトルベビーサークル」を栃木県で立ち上げ、母子健康手帳のサブブックである「リトルベビーハンドブック」の制作にも携わりました。

恵さんに、6歳になるまでの奏明くんの成長の様子や、小さく生まれた赤ちゃんの育児で感じる困り事などについて聞きました。

全2回のインタビューの2回目です。

▶関連【前編を読む】妊娠22週で493gの赤ちゃんを緊急出産。夫以外のだれにも「赤ちゃんが生まれた」と言えなかった【体験談】

もしも・・・の不安は6歳になった今もぬぐえない

妊娠22週の妊婦健診で妊娠高血圧症候群だとわかった恵さんは、急きょ入院・出産することになりました。医師から「生まれても生きられるかわからない」と言われ、493gで生まれた奏明くんでしたが、さまざまな疾患がありながらも少しずつ成長を重ね、生後6カ月をNICU(新生児集中治療室)とGCU(回復治療室)で過ごしたのちにようやく退院できることになりました。

「退院するとき『この子はどのくらい生きられますか?』と医師に聞いたんです。すると『わかりません』との答えでした。2018年の当時、妊娠22週で生まれた赤ちゃんのデータが少なく、さらにその病院では奏明のように500g以下で生まれる赤ちゃんは年に5人くらい。そのなかで退院した赤ちゃんは2~3人だと聞きました。

それでも、奏明は退院時には体重2778g、身長47cmまで成長してくれました。入院中は酸素投与が必要でしたが、退院時には自発呼吸で生活できると見込まれ、呼吸器をはずして退院することができました」(恵さん)

やっと親子一緒に暮らせるようになりましたが、奏明くんの健康上の心配はつきませんでした。

「なにせ感染症にかからないように気をつけなくてはならないと言われていました。奏明が退院してからは、家の中でもマスクをして、手指の消毒を頻繁にしていました。風邪をひくと肺炎になってしまうこともあり、何度か入院をしたことも。奏明が体調を崩すたびに、もし病院に連れて行くのが遅れて何かあったら・・・と、最悪のことを考えてしまうんです。6歳になった今も、その不安はまだ拭えません」(恵さん)

療育を受けてから親子関係がスムーズに

奏明くんは小さく生まれたために、成長や発達がゆっくりです。そのため恵さんはなるべく早い段階から、奏明くんにリハビリや療育を受けさせてあげたいと考えていました。

「奏明が1歳半ごろに発達検査を受けて、医師から『発達がゆっくりだね』と言われましたが、リハビリや療育については『まだ小さいから様子を見ましょう』とのことでした。だけど、親として何かできることをやってあげたいと思い、主治医に何度も何度も相談して、1歳半を過ぎたころから療育を受けさせてもらえることになりました。

実際に療育を受けてみてわかったのは、専門家と子どもとのやり取りをそばで見ているだけでも自分も知識を得ることができるということ。わが家でもこんなふうに遊んでみようかな、こんな言葉かけだとわかりやすいかな、と親子のコミュニケーションにも役立てることができます」(恵さん)

とくに、奏明くんの様子が穏やかになり、親子のコミュニケーションがスムーズになったことが大きな変化でした。

「奏明は、大人の言うことは理解できるのですが発語がないので、療育では絵カードを使っていたんです。おにぎりが食べたいときはおにぎりの絵カードを探して見せる、というように。でもしだいに絵カードではたりなくなってきたので、療育の先生の提案でマカトンサイン(手指による動作表現)を使ってみることに。マカトンサインならいちいち絵カードを探さなくていいし、伝えたいことをすぐ伝えられるし、私もすぐに理解してあげられます。以前は、思いが伝わらずにかんしゃくを起こすこともあったけれど、それがすっかりなくなりました。療育を受けたことで親子の生活がスムーズになって、関係性が築けるようになったと思います。

また、小さく生まれた赤ちゃんは偏食になりやすいと聞いたので、生後7カ月ごろからお口のマッサージもしました。奏明の口の中に私の指を入れて、ほっぺの内側や唇のところをマッサージするんです。それがよかったのか、今は偏食はほとんどないくらいによくごはんを食べるようになりました」(恵さん)

一度は幼稚園に入園するも、保育園へ転園

奏明くんが生まれたのは、もともとの予定日だった7月よりより4カ月早い3月末でした。奏明くんは3歳を迎えてすぐの4月に幼稚園の年少クラスに入園しましたが、同じ学齢の子に比べれば体も小さく、できることにも差があり、なかなか思うように園生活が送れませんでした。

「その幼稚園には2歳のプレ保育にも親子で通い、奏明が小さく生まれたことや、発達がゆっくりなこと、療育に通っていることを話しました。幼稚園側もそれを理解したうえで受け入れてもらえたと思っていました。ところが、年少に入園してまもない5月の運動会の練習のころから『奏明くん1人に教員がついてサポートすることは難しい』と言われてしまったんです。何度も話し合いましたが、園の教育方針にも違和感を覚え、保育園への転園を考えるように。

そこから奏明の保育園探しと、同時に私のフルタイムの仕事を探し始めました。運よく、私は時間にある程度融通がつく仕事が見つかり、奏明の保育園も決まりました。奏明は保育園でお友だちもたくさんできて、今も楽しく過ごしています」(恵さん)

小学校入学にあたり、1年の就学猶予を受けることに

奏明くんは現在6歳。生まれ月で数えれば小学校1年生の年齢ですが、1年の就学猶予を受けて、今は2年目の保育園年長クラスを過ごしています。就学猶予とは発育不全や病気などを理由に、主に小学校に上がる年を1年遅らせることができる制度です。この制度のうち低出生体重児等で教育委員会が適当と判断する場合は就学猶予の対象になっているため、恵さんは住んでいる自治体の教育委員会とやり取りを重ね、この制度を利用しました。

「6歳を過ぎた今、奏明はまだ言葉を発しません。けれど、大人の言うことや指示の理解はできるので、コミュニケーションは取れています。私の知人に勝手にビデオ通話をかけて、気づいたら知人と奏明がおしゃべりしている、ということもよくあります(笑)

また、奏明は現在もリハビリ、療育、フォローアップ外来などに通うほか、毎月、耳鼻科、眼科、内分泌科、神経内科と整形外科など、月に1~2回、いろんな科をはしごするようにして病院に通っています。年齢が上がるごとに成長して、通院する間隔もあいてきました。

それでもまだ体調を崩しやすいこともあるし、小学校のクラスでお友だちと一緒に勉強するには、体力面でももう少し成長してからがいいと考え、就学猶予の制度を利用しました。奏明は保育園のお友だちと一緒にのびのび生活しています」(恵さん)

リトルベビーサークルの立ち上げと、栃木県版リトルベビーハンドブック制作へ

恵さんは奏明くんが3歳を過ぎた2021年、Instagramで宮崎県のリトルベビーサークルの存在を知りました。

「同じようなママたちと育児の気持ちを共有できたらいいなと思い、宮崎県のサークル代表に『参加したい』と連絡をしてみたんです。そうしたら『栃木県にないなら作ってみませんか?』と提案してもらい、国際母子手帳委員会の板東先生を紹介してくれてサポートを受け、栃木でもサークルを立ち上げることになりました」(恵さん)

そして2021年9月、栃木県のリトルベビーサークル「にちにちらんらん」の立ち上げと同時に、栃木県庁にリトルベビーハンドブックの導入要望もすることに。

「実は私はリトルベビーハンドブックのことをあまり知らなかったんです。でも、静岡のリトルベビーハンドブックを見せてもらう機会があったときに『これがほしかった!』と。一般的な母子健康手帳では、小さく生まれた息子の成長を記録することができず、苦しい思いを持っていたからです。栃木でもリトルベビーハンドブックを作り、必要なママたちに届けたいと強く思うようになりました」(恵さん)

要望書を提出した次年度の2022年には栃木県でのリトルベビーハンドブックの導入が決定し、2023年3月に発行されました。立ち上げ当初は2~3人だったサークルメンバーも、現在では500~600人ほどになっているそうです。

授乳室を搾乳目的でも利用したい、ママたちの願い

リトルベビーサークル「にちにちらんらん」では、地域のコミュニティセンターを借りてサークル活動をしています。メンバーが自由に参加して気ままにおしゃべりをしたり、気になる悩みを相談したり。そんなママたちの困りごととして話題になることの一つに、搾乳場所のことがあります。

「小さく生まれた赤ちゃんのママは、赤ちゃんが入院中で一緒に過ごせないなかでも、3時間おきに搾乳をすることが多いんです。病院にいる赤ちゃんに届けるためもありますし、定期的に刺激をしないと、母乳の分泌が止まってしまうからです。赤ちゃんに飲ませるための母乳はすぐに冷凍する必要があるので自宅で搾乳しますが、外出先でも搾乳のタイミングになることもあります。搾乳をしないと、乳腺炎などのトラブルの原因にもなってしまいます。

ただ、そのことを知らない人も少なくありません。サークルメンバーからは『授乳室を搾乳目的で利用しにくい』という声が上がっています」(恵さん)

にちにちらんらんのメンバーからは授乳室の利用について「搾乳のために授乳室の個室を利用したら、休憩していると思ったのかカーテンを開けられて注意された」「『赤ちゃんと一緒に入ってください』と掲示されている所もあり、搾乳目的では入れなかった」「赤ちゃんが一緒にいないとあやしまれないか不安で、ほかの人がいるときは入れなかった」「1人で入るには勇気が必要で車の中で搾乳する」などのコメントが届きました。

「リトルベビーのママでなくても搾乳が必要な人は少なくありません。授乳室の入口に『搾乳で利用する人もいます』とステッカーを貼るだけでも、状況は改善するのでは、と思っています。

私たちは栃木県内の各自治体の保健師さんに会う機会があるときには、役所や保健センターなどの授乳室を搾乳目的でも使えるように協力してほしいとお願いしています。小さなことかもしれませんが、小さなところから社会を少しずつ変えていかれると信じています」(恵さん)

栃木県真岡市役所にある「赤ちゃんの駅」

真岡市役所のおむつ替えスペースとしても利用できる「赤ちゃんの駅」入口には、授乳・ミルク・搾乳の3パターンのアイコンが掲示されています。

栃木県塩谷町役場の案内

小林さんのサークルメンバーからは、この写真のように「ひと言メッセージがあるだけでも利用しやすくなる」という声もあったそうです。

【板東あけみさんから】小さく生まれた赤ちゃんの家族を取り巻く事情はまだ不十分

日本では2500g 未満の低出生体重の赤ちゃんは約10人弱に1人、すばらしい新生児医療の発展の結果です。しかし家族を取り巻く事情はまだまだ不十分です。たとえば未熟児養育医療給付事業の対象外の小さなおむつや冷凍母乳パックなどが家計に響くとか、街中ではトイレで搾乳せざるをえないとか・・・。真岡市のように授乳室の掲示変更で安心して搾乳できます。みなさんの身近な場所でも、ぜひこの掲示変更に取り組んでほしいと思っています。

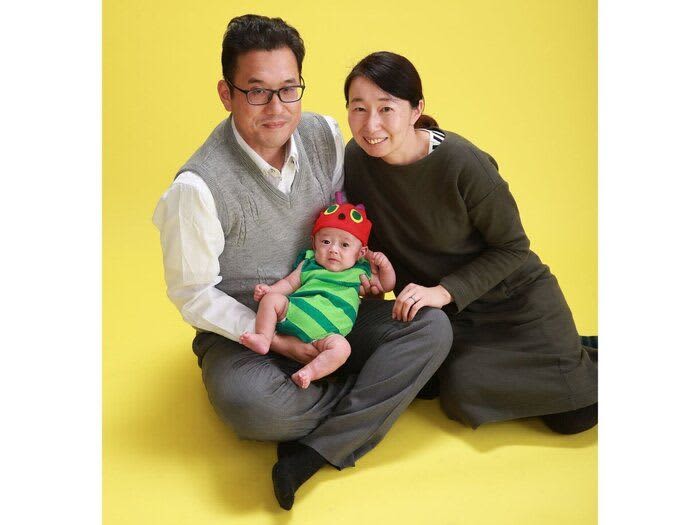

お話・写真提供/小林恵さん 取材協力/板東あけみさん 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

妊娠26週・体重1020gで生まれた二男。「この子は歩けるようになるのだろうか?」成長の不安が続く【体験談・医師監修】

小さく生まれた子が育つ環境には社会の配慮が必要です。乳幼児がいる家庭がよく利用する授乳室ですが、小さく生まれた赤ちゃんの家族にとっては利用しにくいと感じる一面もあることがわかりました。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2024年5月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

板東あけみさん(ばんどうあけみ )

PROFILE

国際母子手帳委員会事務局長。29年間京都市で主に支援学級の教員を務めたあと、51歳のとき大阪大学大学院で国際協力を学ぶ。とくに母子健康手帳の認知を重視し、海外の母子健康手帳開発に協力。静岡県の小さな赤ちゃんを持つ家族の会「ポコアポコ」が作成した「リトルベビーハンドブック」に感銘を受けたことをきっかけに、各地のリトルベビーハンドブック作成のため都府県庁とサークルのコーディネート支援を行う。