日本A2ミルク協会(北海道富良野市/藤井雄一郎代表理事)は2024年3月、同協会の認証マークのついた「日本A2協会牛乳」の販売を開始した。協会が設立された2020年から商品発売まで3年以上の歳月を要した背景には何があったのか。「酪農業界を何とか元気にしたい」と語る協会顧問の吉田哲氏に、業界の現状と「A2ミルク」に賭ける思いを聞いた。

潜在マーケットは全人口の約4割、4000万人超

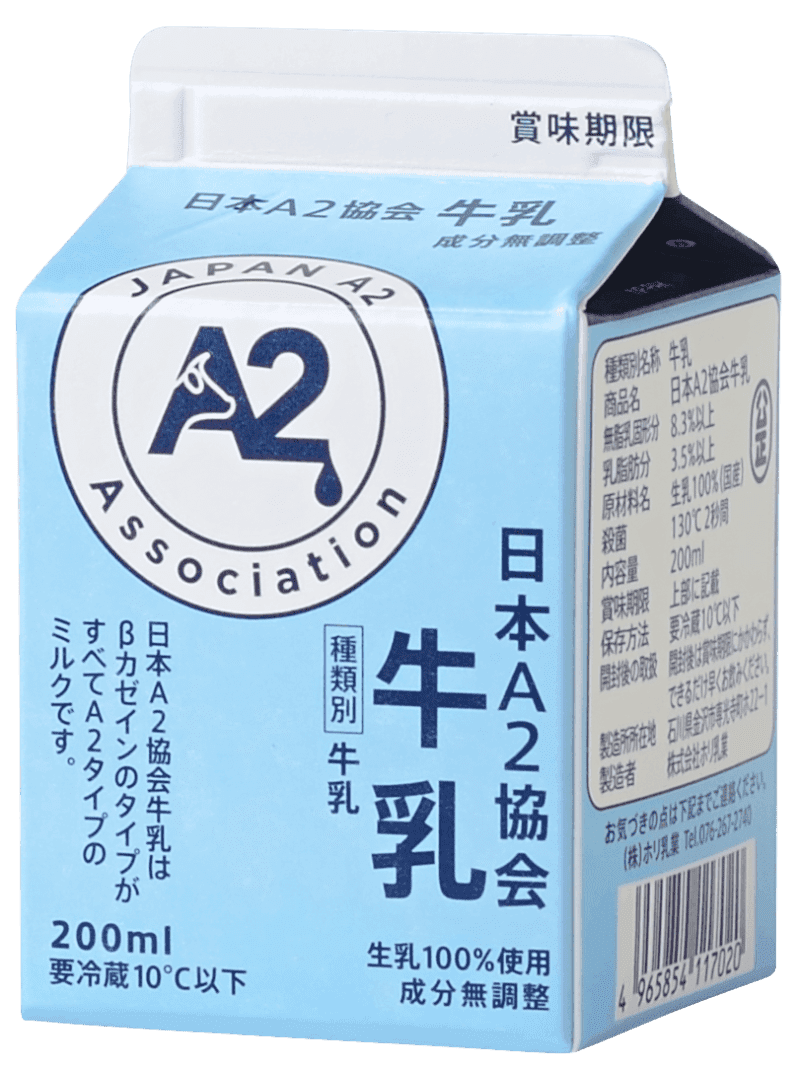

日本A2ミルク協会が2024年3月に発売した「日本A2協会牛乳」は、日本初の「A2ミルク」の品質管理基準「A2協会認証制度」の水準を満たしたオリジナル商品だ。生産から輸送、加工に至るまで、高水準の品質管理とトレーサビリティが担保されている。

そもそも、「A2ミルク」とは何か。同協会の顧問を務める吉田哲氏によると、「平たく言うと、牛乳を飲むとお腹の不調を感じる方が飲んでもお腹がゴロゴロしにくい牛乳」。牛乳のタンパク質にはβカゼインという成分が含まれており、これが主にA1型とA2型の2タイプに分類される。2タイプのうち、A1型のβカゼインはお腹の不調の原因となりやすい。よって、A2型の遺伝子のみを持つ乳牛から搾乳された「A2ミルク」なら、A1型のβカゼインが含まれないため、お腹の不調を招きにくい。

牛乳を飲むと下痢や腹痛をおこしやすい「乳糖不耐症」他に悩む日本人は多い。一方で、牛乳は三大栄養素やカルシウム、ビタミンを豊富に含む、準完全栄養食品でもある。健康志向が高まる昨今、お腹の不調を気にせず飲める牛乳があるとすれば、ニーズはあるはずだ。

自身も「お腹が強いほうではない」という吉田氏は、「1日400mℓ飲んでいた牛乳を200mℓに減らす、毎日飲んでいたのを3日に1日に減らす、あるいは『通勤前だからやめておこう』と朝の摂取を控える、といった具合に、牛乳飲用時のお腹の不調は明らかに牛乳の飲用頻度を減少させている」と話す。

酪農大国であるオーストラリアやニュージーランドでは、2005年頃から「A2ミルク」が注目され始めていた。一方、日本の酪農業界に目を向けると、牛乳の需要低下に加え、牛の飼料やエネルギー価格の高騰が経営を圧迫。実に酪農家の85%が赤字経営、60%近くが離農を検討しているという(日本の酪農経営実態調査2023)。このままでは、酪農業界は衰退の一途を辿る。

「乳糖不耐症を含む”おなかがゴロゴロする”といった胃腸症状を感じている方は少なくとも日本国内に4000万人は存在していて、牛乳のマーケット停滞の一因となっている。その5000万人の牛乳飲用頻度を上げられれば、かなりのマーケットが期待できる」(吉田氏)。

牛乳の飲用を諦めていた層をマーケットに取り込めるとしたら、「A2ミルク」は確かに需要回復の起爆剤となり得る。品質を担保し、付加価値を訴求してブランド化できれば、価格競争で疲弊した酪農業界の救済にもつながるだろう。吉田氏は、「乳業メーカーや酪農家のみならず、業界全体の危機を『A2ミルク』という切り札で打破したい。健康トレンドも盛り上がっている。今後5年くらいが勝負どき」と意気込む。

A2ミルクの品質をどう担保するか

日本A2ミルク協会の参画企業は、いわゆる「メガファーム」と呼ばれる大規模農場3社ほどを除きほとんどが100~200頭規模の小規模酪農家だ。厳しい状況におかれた酪農家からは、「A2ミルク」の展開を焦る声も聞かれる。認証制度の枠外で、既に比較的安価なA2ミルクが流通している現状もある。

しかし吉田氏は、「酪農業全体を元気にしていくためには、トレーサビリティも含め『A2ミルク』の品質を担保し、価格がやや高めだとしても『健やかに安心して飲める』という価値を、ブランドとして確立すべき」と強調する。

2021年、オーストリアで「発売されたA2ミルクの5つのサンプルのうち4つから、A1型のβカゼインが検出された」 という事象が報告された。生乳を出荷する2軒の酪農家のうち1軒で、A1型の牛が混在する牛群から搾乳が行われていたのだ。

これを受けて日本A2ミルク協会は、牛の遺伝子検査だけでなくA2牛乳の真贋を適切に判定できる検査体制を整えた。乳牛の遺伝子検査はもちろんのこと、東京農業大学の重井医学研究所と共同開発した検査キットを用いて生乳のタンパク質βカゼインも検査できるようにした。生産、運送、加工のそれぞれの段階でA1型のミルクが混入することのないよう、作業ごとの仕分けチェックシステムを整備し、監査委員会による厳重なチェック体制も確立。協会独自の審査・監査体制が不足している工程については、現状、「農場HACCP認証」「JGAP認証」「ISO22000認証」のいずれかの取得を必須としている。

これら厳しい基準をパスした牛乳だけが、認証マーク付きの「A2ミルク」となる。「『A2ミルク』を切り札にするには、エビデンスが不可欠。安心して飲んでもらうには、A2ミルクへのA1ミルクの混入はあってはならないこと」(吉田氏)。高いハードルがあるからこそ、品質とブランド力が担保され、「価値」がお客さまに伝わる。吉田氏は、「ブランド構築には強い使命感を持って取り組んでいる」と語る。

「A2ミルク」は酪農業界の救世主となるか。商品発売まで漕ぎつけた今、「扉をノックしてようやく開いたところにいる。認証マークの意味をご理解いただいた上で、ぜひともオールジャパンで多くの酪農家や乳業メーカーに認証を取得していただきたい」(吉田氏)。