効果的なギャップの魅せ方

キャラクターの印象とは正反対の要素を組み合わせることで生まれる意外性に、読者は好感を持ちます。

効果的にギャップを使おう

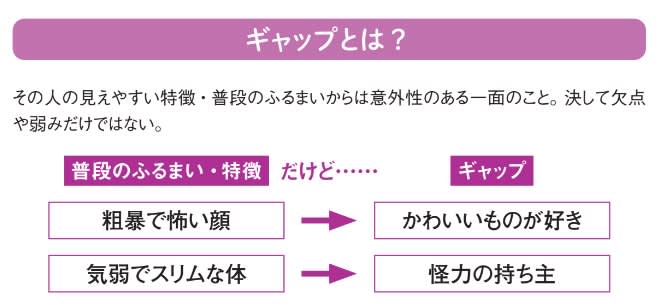

「ギャップ萌え」という言葉があるように、読者は普段のふるまい、見た目からは意外性のある一面、つまり「ギャップ」に強く惹きつけられます。

暴れん坊だけど動物が大好き、かわいい少女だけど力持ち、世界最強の格闘家だけど、お菓子づくりが趣味―ギャップは隠れた魅力を引き出すとともに、 その人物のキャラクター性を広げ、人間的で複雑な深みを与えてくれます。そんなユニークなキャラクターにこそ、 読者は好感を持つのです。

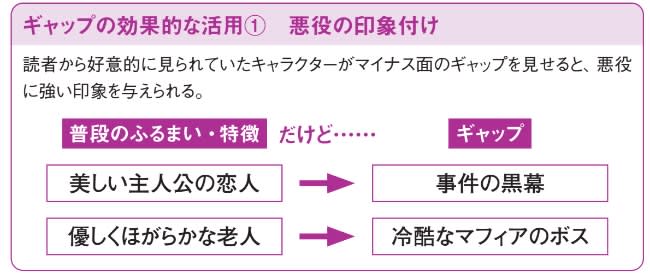

反対に、そのギャップをマイナス面で転ずると、強い印象の悪役を効果的に作ることができます。

有名な名探偵が、実は事件を引き起こした真犯人だった、マスコットキャラクターが、実は魔王の手先だった――わかりやすい悪役よりもショッキングな存在になるでしょう。

ギャップは、真面目・コミカル・善・悪、強・弱といった正反対の要素を組み合わせることで生まれます。そういった読者の予想をいい意味で裏切る要素を用意しましょう。

その人の見えやすい特徴・普段のふるまいからは意外性のある一面のこと。決して欠点や弱みだけではない。

ギャップとは?

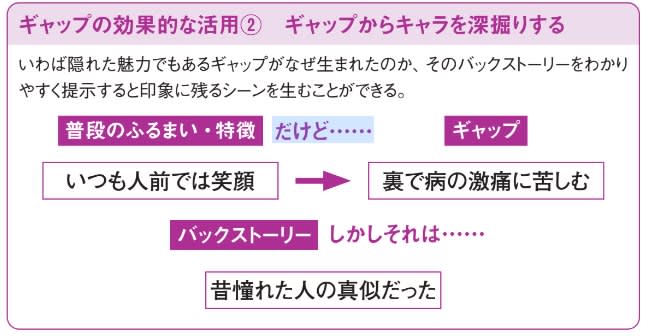

また、ギャップはただキャラクターの知られていない一面を読者に見せるだけでなく、ギャップをそのキャラクターがなぜ隠しているのかなどの理由付けや葛藤を持たせると、キャラクターの性格を印象的に見せる効果が加えられます。

ただし、ギャップで注意しなければならないこともあります。それは、ギャップを多用しすぎて読者に作品の展開が飽きられてしまうこと。ギャップはあくまで意外性から生まれるものであり、登場するキャラすべてにそういったギャップを設定すれば、「このキャラクターもどうせ、本性を隠しているんだろうなあ」と共感を得ることが難しくなってしまいます。

ギャップの効果的な活用① 悪役の印象付け

読者から好意的に見られていたキャラクターがマイナス面のギャップを見せると、悪役に強い印象を与えられる。

ギャップの効果的な活用② ギャップからキャラを深掘りする

いわば隠れた魅力でもあるギャップがなぜ生まれたのか、そのバックストーリーをわかりやすく提示すると印象に残るシーンを生むことができる。

【出典】『テクニックでセンスを超える! プロが教えるマンガネーム』著:佐藤ヒロシ

【書籍情報】 『テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム』 著:佐藤ヒロシ

マンガを描く上で、アイデアやイメージを形にするのは難しく、面白さを伝えるためにはネームが必要です。ネームは、コマ割りや構図、キャラクターの配置などを具体的に示す設計図であり、作品の完成度を高めるために何度も修正を繰り返します。本書では、ネームの作り方と素晴らしい作品になるためのポイントを解説し、実際のネーム添削も紹介。ネームを描くことが、面白いマンガを作成する第一歩です。マンガネームの書き方に悩んでいる方にぜひ読んでいただきたいおすすめの一冊です。