by 正田拓也

三菱ふそうトラック・バスのバッテリEVの小型トラック「eキャンター(eCanter)」の新型が登場して1年が経過、キャンター全体としては比率が多くはないが、街でも見かける機会が出てきた。

今回、宅配便で個別配達時によく使われる、標準キャブでホイールベース2500mmのドライバン仕様のeキャンターに公道で試乗する機会を得たので、そのレポートをお届けする。

幅広いボディバリエーションをもつeキャンター

eキャンターのボディバリエーションは、標準キャブからワイドキャブ。キャンターEXに相当する拡張ワイドキャブと超超ロングボディーのeキャンターEXまで用意されるため、通常のキャンターと同じような選択ができる。

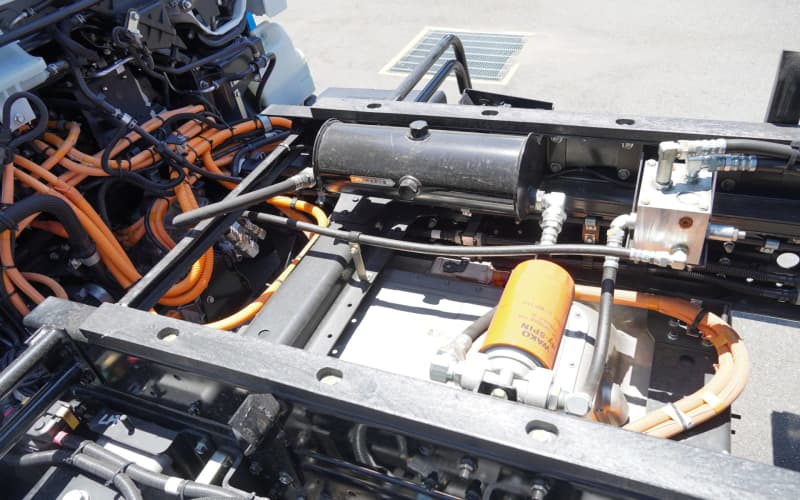

搭載する走行用バッテリの容量は1つあたり41kWh。バッテリ1つを搭載するモデルは、今回試乗したホイールベース2500mmの最も小さいシャシーから3400mmのシャシーまで、バッテリを2つを搭載するモデルは3400mmから3850mmまでのシャシー、バッテリを3つ搭載するモデルは4750mmのシャシーとなっている。それぞれバッテリ合計容量は41kWh、83kWh、124kWhとなり、一充電あたりの航続距離もそれぞれ116km(標準キャブ)、236km(標準キャブ)、324km(ワイドキャブ)となる。

車内に乗り込むと、車内のメーターパネルは液晶ディスプレイで速度をメインにしてさまざまな情報を視覚的に表現するタイプ。先進安全装備も標準装備し、設定もメーターパネル内の表示によって行なう。ステアリングにもスイッチが並び、ステアリングホイールから手を離さずに操作が可能。BEVならではの特殊なクルマという印象はなく、操作系については通常のキャンターと基本的に同じにしている。

室内を見まわすと、eCanterはパーキングブレーキがシフトポジションなどに連動した自動タイプのEPBとなっていることが大きな違い。EPBはシフト操作などに連動するため、通常の走行では一切パーキングブレーキのスイッチに触れることなくパーキングブレーキを使うことができる。

電動車のスムーズさは別次元、電動化のメリット

走り出して第一の印象はとにかくスムーズであること。ディーゼルエンジンの場合、エンジンの回転数制限もあって省燃費や騒音のためにも頻繁なギヤチェンジが必要だが、eキャンターは電動車ということで、アイドリングもクラッチも変速も必要がなくスムーズに加速する。

最近ではAT車がほとんどで手動でのギヤチェンジも必要なくなっているが、ATであっても多段変速時の息づきや、坂道発進や荷物満載時など高トルクを必要とする場面ではエンジンの回転数を上げて騒音を発してしまうが、電動車ではそれがない。

電動車ではスムーズな加速と言われているが、レシプロエンジン車とは別次元のスムーズさがあり、特にトラックとなるとその違いが際立ってくることを実感する。

試乗では、急坂のある「激坂」のエリアで走ってみたが、坂を上るのも下るのも極めてスムーズ。走行モードとしては回生なしの「B0」から強い回生をする「B3」までの4段階あり、アクセルペダルを離すと回生ブレーキがかかる強さを変化させることができる。「B2」のポジションにしておけば下り坂でもゆっくり下ることができ、エンジン車でエンジンブレーキ操作をするよりも簡単で確実に効き、エンジン音もしないので静かに下ることができる。

急坂を上ることも「ラク」。急坂途中からの発進でもアクセルペダルを踏めばエンジンが唸ることもなくスイスイと上っていく。ディーゼル車ならATであってもシフトのアップダウンがあるが、それもないため走り出しからまったく息継ぎなく加速していく。

また、平坦な道路においてはアクセルペダルにすぐ反応して身軽な加速をする。今回、試乗では積載量の約半分となる800kgのおもりを乗せていたが、発進加速や変速も含めてディーゼル車とは次元の違う動きをみせ、少し強めにアクセルペダルを踏めば、周囲のクルマを置いていくほど加速をすることも簡単にできる。

静かなトラックを運転するときはより注意が必要

極めて軽快に移動できるeキャンターは、試乗中も感じたが、人が多い場所を通るときは少し注意がいる。それは音が静かなことによる問題だ。クルマと言えばエンジン音がしているもので、トラックならディーゼルエンジンのさらにガーガー音という大きな音になる。近づけばたいていは気づいてくれるし、音からトラックだと認識してもらえることも多い。

ところが、エンジン音のない電動車はそうではない。ハイブリッド車などの電動車に対して、キーンやシューンなどの音を出す車両接近通報装置の装着義務化はわりと最近のこと。歩行者側からはメーカーや車種によって異なる車両接近通報装置の警告音自体が認識されていないこともあり、エンジン音をブンブンさせるクルマに比べれば、歩行車がクルマと認識してくれる確率は低い。

当のeキャンターだが、比較的おとなしい警告音のため、エンジン音をさせているクルマよりは歩行者から気づかれにくいというのが正直な感想だ。最近の商用車で特に海外生産EVや電動バイクの警告音が大きめの傾向があり、大きめの音を出して走る配達車を見かけることも多くなったが、eキャンターはそれほど大きくない。

電動車の車両接近通報装置については、遠くからでもすぐ分かるほどのうるさすぎる警告音もどうかと思うので、一般歩行者の認識も含めてなんらかの啓蒙活動をしたり、人が集まるところでは通常の警告音とは別な警告音を出せるとか、電動車の車両接近通報装置のありかたについては、なにかしらの検討が必要なのではと感じる。

急速充電性能も良好

EVといえば充電性能も重要視される。商用車で特に配達車の場合は、夜間は充電時間にあてることができる理由から急速充電を常用することはないと言われているが、業務で使っていれば急速充電が必要な場面もある。

eキャンターの場合、電池の容量は1個あたり41kwhを基本に、2個搭載、3個搭載が選べるが、配達車に多い短いホイールベース仕様の場合、ホイールベースの関係から1個搭載の41kWhとなる。

最大充電能力は100kWなので、100kW出力のある急速充電器ならば、計算上では15分もかからずに半分まで電気を取り込むことが可能になる。ただ、国内にある急速充電器はさまざまで、高出力タイプは増えているとはいえ、全体ではまだ少ない。

今回、eキャンターを2時間近く走行させ、急坂のあるところで発進加速を何度も行ない、幹線道路では流れをリードするような加速をさせ、30度ほどの外気温のなかでエアコンも強めにかけていて残りは約4分の3。その状態で最大50kW出力の急速充電器に接続してみた。

電池の種類や性能にもよるが、走行直後で75%も電気が残った状態ならば飲み込みもだいぶわるくなっているはず。試乗したeキャンターの場合は、30度近い気温のなかでたっぷり走行した直後で残容量も75%ながら充電開始時は約44kWで電気を取り込みはじめ、20分ほどで充電満タンになると予測表示が出た。

eキャンターの場合は、電池の冷却には万全を期しており、暖まっても外気以下に収まることが多く、急速充電の性能確保という点や、バッテリも長寿命になるようにしているという。

ePTOも体験

新型eキャンターには、トラックには不可欠なPTO(動力取出装置)も新しくなっている。公道試乗したバン車以外に、ePTO(モーター式動力取出装置)を採用するダンプ仕様の動作も確認した。

電動トラックの場合、PTOの扱いはどうするかは今後の課題。走行用電気をそのまま分けてもらうこともできるが、PTOの先の装置をEV専用に開発するのはまだ早い。今回、動作を確認したダンプ仕様はePTOを採用し、電気モーターで油圧ポンプを回し、そこから先は既存の油圧系統のまま荷台の動作をさせている。

通常、ダンプカーの荷台を持ち上げるときは、ある程度エンジンをふかす必要があるが、eキャンターならそれがない。モーターで油圧ポンプを駆動しているため、ポンプの騒音は発生してしまうが、ディーゼルエンジンの音がしないだけでも大きな差になる。

そして、ポンプを動作させなければ駆動系の音はなくなる。ダンプカーの場合は荷台の上下を何度も行なうことはないが、例えばクレーンを装備して、ずっとクレーンを操作するようなトラックであれば、エンジン音がないメリットを多く活かすことができるだろう。

工事現場であっても、住宅地での工事などもある。騒音問題などからeキャンターの活躍の場はあるだろう。

ドライバーの働き方を変化させるEVトラック

試乗をしてみてあらためて思うことはEVトラックはドライバーの働き方を変化させるものということ。坂道発進や加速といった点で気づかいが減り、運転時のアクセルワークが圧倒的に快適になること。そして、ディーゼルエンジンの連続的な振動がないことによる疲労感の少なさもある。今回試乗した標準キャブのバンボディは、末端の配達に使うことの多い型であり、短距離走行が多く、坂道のある閑静な住宅地ではかなり快適に活用できるクルマになる。

その半面で、航続距離や充電ローテーションといった課題もある。航続距離や充電ローテーションを考えた運用調整、事業所への充電設備の設置など、単にEVトラックを買っただけでは済まない問題もあり、ドライバーの働き方だけでなく、業務全体を変化させることになりそう。なお、事業所への充電設備は規模や業務によってさまざまなので、ふそうではeキャンター導入の場合には相談も受け付けるとしている。