by そりす

【野狗子: Slitterhead】

11月8日 発売予定

価格:4,661円〜

Bokeh Game Studioは、11月8日にプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC用アクションアドベンチャーゲーム「野狗子(やくし): Slitterhead」を発売する。

本作は「SILENT HILL」、「SIREN」、「GRAVITY DAZE」を手がけてきた外山圭一郎氏が、独立後に設立した「Bokeh Game Studio(ボーカゲームスタジオ)」の第1作目となるタイトルだ。コンポーザーには「SILENT HILL」シリーズの楽曲製作を担当した山岡晃氏、キャラクターデザインに「ブレス オブ ファイア」、「デビルメイクライ」シリーズ、「GRAVITY DAZE 2 Alternative Side:時の箱舟 -クロウの帰結」などでも知られる吉川達哉氏らを迎える。

そんな「野狗子: Slitterhead」は、「THE GAME AWARDS 2021」で発表されて以来、長い期間ゲームの詳細が謎に包まれていたが、2024年6月8日の「Summer Game Fest 2024」にてついにベールを脱ぎ、ゲームプレイ映像と共に発売日を正式アナウンス。ゲーム発売まで残り数カ月のリミットが差し迫る中、国内メディア向けの試遊イベントも開かれ、筆者はひと足早くゲームに触れる機会を得た。そこで本稿では謎に包まれていた「野狗子: Slitterhead」の試遊レポートをお送りしていく。

人の肉体を変わるがわる乗り移っていくユニークなシステム

本作は、ネオン煌めく香港北部の「九龍」を舞台に、記憶と肉体を失った魂だけのような存在「憑鬼」となって、人間に擬態して人を襲う怪物「野狗子」と戦うアクションアドベンチャーだ。今回の試遊では、ゲーム冒頭のチュートリアル部分と、ある程度シナリオが進み、怪物「野狗子」との戦いが本格的に始まっている2ステージを体験できた。

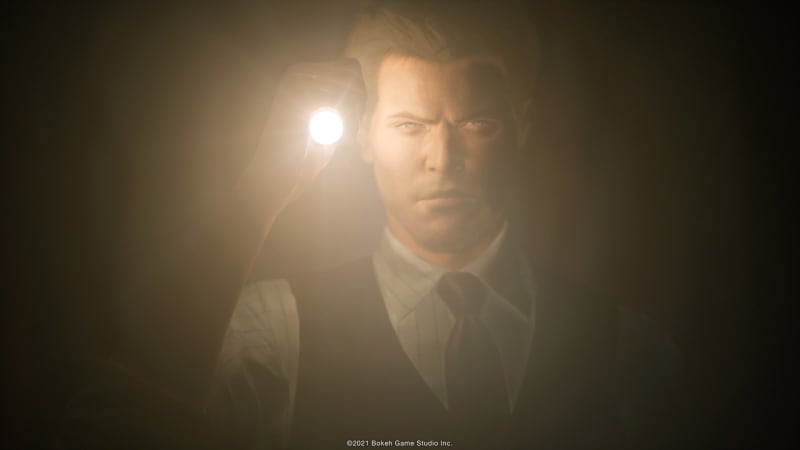

オープニングでは九龍における人々の生活感丸出しな営みの裏側で、警察が街で起きた猟奇的な事件現場を捜査している場面へと移り変わる。暗躍する野狗子の残忍さが感じ取れるような導入部分で、ホラーゲームが苦手な筆者はここから少し身構えてしまった。

ムービー終了後、実体も記憶もない憑鬼が路地裏を彷徨い続けた後、やがて野良犬に憑依して肉体を得たところからプレイヤーの操作がスタート。路地を道なりに進み、嗅覚に頼りながら進んでいくと、その途中で突然おじさんに道を阻まれる。その道中ではおばさんに追い払われそうにもなった。憑鬼は道の先へと進むため、そこで犬から人間の身体へ憑依を繰り返していくことになる。

男性の身体に憑依してそのまま路地を進んでいくとムービーが発生。奥から妖艶な女性が登場したかと思えば、突然頭部が変形して「野狗子」が姿を表す。まだ戦う術を思い出せない憑鬼は、次々と人間の身体へ乗り移っていき逃走を図る。チュートリアルを交えながらの逃走劇となるが、一般人の身体ではまともに野狗子の攻撃には耐えられない……。憑依に憑依を重ねてなんとかその場をやり過ごすことに成功する。

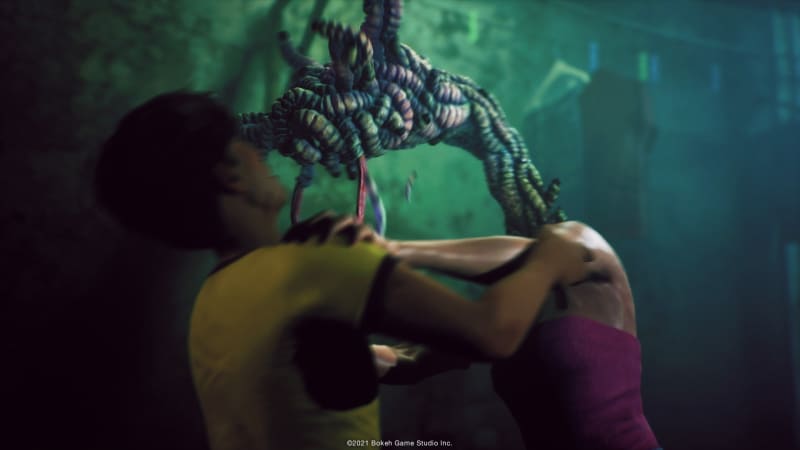

そうしてさらに奥へと進んでいくと、街の大通りで憑鬼は戦いの記憶を思い出す。攻撃、防御、回避など、一通りの基本操作を学んだら、今度は野狗子の気配を辿りながら、襲われている少女の元へ駆け付けていく。しかし、現場到着後は憑鬼の頑張りも虚しく、少女は野狗子に身体を触手で貫かれ瀕死の状態に陥ってしまう。ゲームではここから野狗子との戦闘パートが本格的に始まった。

前述の通り、一般人では野狗子の攻撃が致命傷に繋がりやすく、防御と回避を積極的にこなす必要がある。また、憑鬼が宿った人間は「凝血武器」と呼ばれる武器での攻撃が可能になるが、これは敵の攻撃を防ぎ続けていると破壊されてしまう。そうなるとほとんど無力なので、別の人間に憑依するしかない。

ゲーム中は憑依したままの人間が3回死亡するとゲームオーバー。また、宿主が死亡した後、一定時間以内にほかの人間に憑依できなければ、そこでもゲームオーバーとなる。そのため、一般人に憑依して戦うシチュエーションでは、防御と回避以外に憑依で肉体を適度に切り替えることも大事。敵の攻撃によっては防御できないものもあり、その場合は回避で対処していく。

野狗子との死闘が続く中、一向に有効打を与えられない憑鬼は、身体を貫かれてもまだ息のあった少女の身体能力に賭けて、彼女への憑依を決意する。憑依された少女は憑鬼の力を得て急速に生命力が回復し覚醒。彼女は憑鬼にとって「希少体」と呼ばれる融合性が高い肉体の持ち主であり、一般の市民とは一線を画す戦闘力を発揮できる。

希少体に憑依しても基本的な操作方法は変わらないが、全体的に能力値が高い上、希少体固有の凝血武器とスキルが扱えるのは体感的にもかなり強い。さらに希少体の体力が減ってしまった場合、ほかの人間に憑依して防戦に徹しておけば、体力の自然回復を待って再び希少体で攻めることも可能だ。強敵との戦いにおいては主要なダメージソースと言える。

しかし、たとえ希少体であっても野狗子の攻撃が痛いことに変わりはない。戦闘中はいわゆる“パリィ”を意識できると、より効果的に戦いを進められた。ちなみに本作では「ディフレクト」という名称が付けられている。敵の攻撃予測のアイコンに対して適切なタイミングでカメラスティックを傾けるという、ほかではあまり見ない操作方法になるが、これを成功させ続けると敵が姿勢を崩して攻撃チャンスが生み出せるワケだ。

一見すると「ホラーゲーム」。中身は多彩な選択肢で立ち回る“本格バトルアクション”

冒頭のチュートリアルを終えて、今度は物語中盤にあたるステージをプレイ。そこでは野狗子に対抗するため、憑鬼が自分の戦いに協力してくれる希少体を見つけていたようだった。補足しておくと、憑鬼は希少体に宿った際、その宿主と意思疎通が可能になる。作中で記憶も実態もない未知なる存在の憑鬼が、どのようにして協力者を得ていくのかも、ゲームの見どころになりそうだ。

このステージでは先ほど紹介した希少体の少女とは異なる、男女の希少体コンビが登場している。1人はバイクヘルメットを被った男性。そしてもう1人は赤い髪が特徴的なマスクの女性だ。野狗子の頭目を追ってアジトを進んでいく。

希少体ごとに凝血武器と固有スキルが異なるので、どちらも使っていて使用感に明瞭な変化が感じ取れた。バイクヘルメットの男性はブレード型の凝血武器と、ショットガンを使ったスキルで比較的オーソドックス。一方、マスクの女性は槍型のような凝血武器が非常に使いやすく、広範囲の薙ぎ払い攻撃で複数の敵を相手取りやすい。

ビル内の狭い通路を通り抜けながら敵を倒していき、アジト最奥の応接室へと到達。そこでカマキリのような姿をした頭目との戦いがついに始まった。ボスと戦うには些か狭い応接室の中でも、憑鬼の不思議な力で自然と一般人たちが集い始めて憑依が可能となる。順調に体力を削っていくと、頭目が部屋の壁を破壊してまさかの逃走。

スラム街を壁伝いで逃げる頭目を追撃するため、憑依とワイヤーアクションを駆使して徐々に追い詰めていく。こうしてビルの屋上で逃げ場を失った頭目との第2ラウンドがスタートする。ここでは頭目を追う過程で憑依を繰り返していたため、戦闘序盤は一般人で戦わなければならない。ある程度戦闘を進めていると、やや遅れる形で希少体コンビが到着し、頭目とのボスバトルはいよいよ大詰めを迎える。

頭目は拘束攻撃や急速突進を繰り出してくる上に、こちらの攻撃をガードで防ぐのが厄介だ。攻撃動作は読みやすいが、ディフレクトを合わせるのに手間取り、難易度「ノーマル」では1度ゲームオーバーを経験した。防御と回避を的確に使い分けるほか、時にはディフレクトを狙ったり、憑依で奇襲を仕掛けたりするような戦闘の醍醐味を、このバトルだけで十分味わうことができた。

アクションゲームでは、攻撃・防御・回避の3つこそが敵との攻防戦を構成する基本文法だ。近年では攻撃を受け流すことでリターンを得る、パリィが加わってきている。それが『野狗子: Slitterhead』においては、先の4つの要素に加えて“憑依”という新機軸のアプローチまで試みた。

敵に対して集団で臨み、肉体を使い捨てるように戦闘を繰り広げるシステム自体は、2011年にスクウェア・エニックスが発売した『The 3rd Birthday』のバトルシステムに通じるものがあった。ただ、あちらはNPCとの連携も戦闘に組み込まれているが、本作の場合は希少体も一般人も、プレイヤーが憑依しなければ敵に対抗できないので、共闘してくれる存在は皆無に等しい。

とはいえここまで紹介した通り、バトルでの選択肢が多彩で本格アクションゲームであることから、ネオン街の陰にチラつく魑魅魍魎に対する恐怖心なんかはすっかりと立ち消えてしまっていた。確かに一見するとホラーテイストな作風だが、未知の凶暴な怪物に対して、その辺の小汚い中年が中二心をくすぐる血の武器で大立ち回りするゲームはなかなかお目にかかれない。

憑依の仕組み上、こうしたビジュアル部分のシュールレアリスムは切っても切り離せないもので、むしろ本作が持つ唯一無二の魅力だろう。実際は憑鬼の超常的な存在が物語の中枢にあるが、一般人でも格好良く敵に立ち向かえるアクションゲームといった切り口は、新鮮を通り越して斬新だ。

(C)Bokeh Game Studio Inc.