by 深田昌之

2024年6月22日 公開

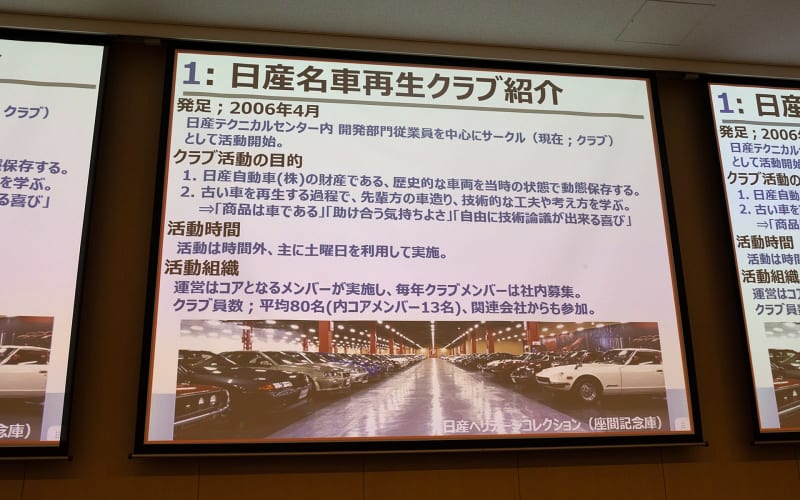

日産自動車は国内にも多くの事業所を持つが、そのなかで商品、技術開発、生産技術開発などを行なうのが神奈川県厚木市にある「日産テクニカルセンター」。こちらの施設では技術部門の従業員を中心とした「日産名車再生クラブ」という社内クラブがある。

日産名車再生クラブは、これまで日産が作ってきた歴史的なクルマを対象に、当時の状態で動態保存するための再生作業を行なっているが、たんに直すだけでなく、再生を進める過程で当時のクルマ作りや技術的な工夫、考え方を学ぶことも目的としている。

本稿では2023年に行なった車両の再生作業が完了したことを報告する「再生完了宣言式」と、2024年に再生作業を行なう車両の紹介と実車の展示を行なう「キックオフ式」の模様を紹介する。

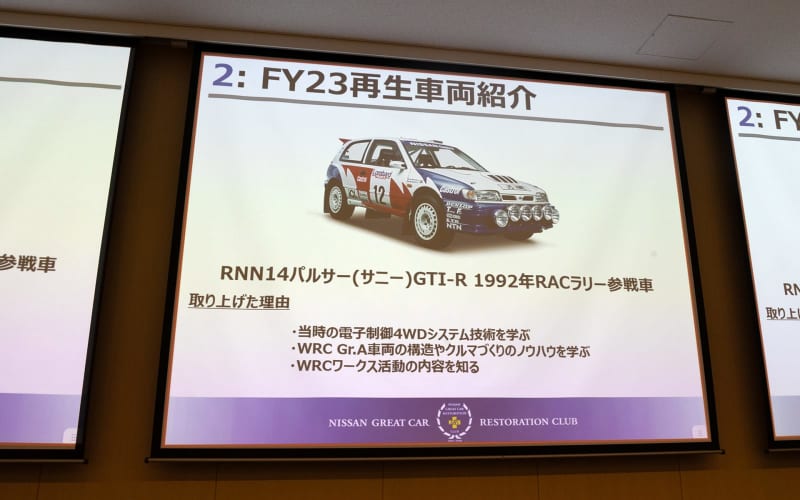

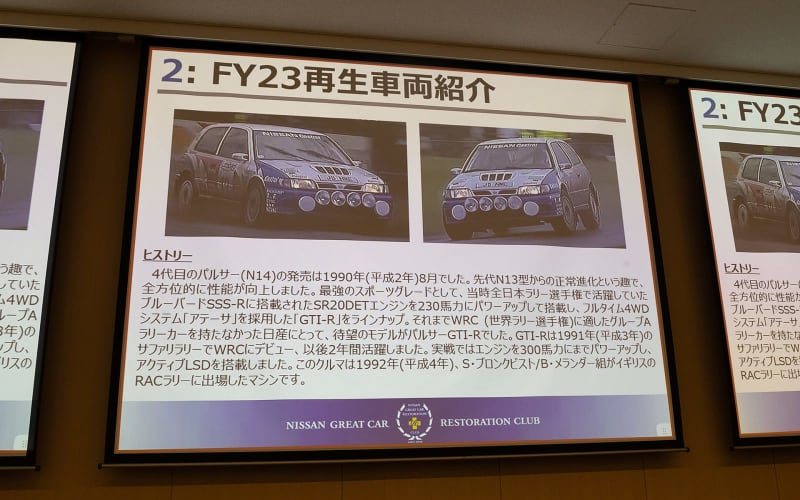

RACラリーに参戦したグループA仕様のRNN14パルサー

日産名車再生クラブが2023年に再生を行なったクルマはRNN14パルサーGTI-R(現地名はサニー)のグループAラリー仕様車。N14パルサーGTI-Rは1991年のサファリラリーでデビューし、以後2年間に渡ってWRCへ参戦をしていた。今回の車両はS・ブロンクビスト/B・メランダーのクルーにて1992年のRACラリーに参戦した車両である。

ちなみにN14パルサーGTI-RでのWRC参戦は最初の2年で車両を開発して、タイヤサイズのレギュレーションが変わる1993年で勝利するという3年計画だったというが、事情により参戦計画が2年で終了してしまったため、ポテンシャルがありながら未勝利で舞台から退くことになってしまったというエピソードを持っている。

再生完了宣言式では部位ごとの担当メンバー代表者が作業のポイントや感想を発表していくのだが、その前にクラブ代表の木賀新一氏が登壇した。

木賀氏は「再生車両として取り上げた理由は大きく3つあって、まずは当時の電子制御4WDシステム技術を学ぶこと。そしてWRCグループA車両の構造やクルマ作りのノウハウを学ぶこと、WRCワークス活動の内容を知るというものがありますが、それとは別の理由もあります。日産自動車はe-4ORCEというモーターによる4駆システムをやっていますが、このクルマはメカであってもアクティブに左右のトルクを変えることをやっています。そしてその技術はいまの時代の我々にとって勉強しがいがあるものであります。構造は難しそうでありましたが、以前、再生したR32スカイラインGT-Rの耐久レース仕様車ではアテーサの作りを学んでいるだけに、このパルサーに使われているラリー用のシステムでもできるのではないかと思い、選んでみたわけです。このあと各担当者からコメントをいただきますが、グループAというカテゴリーは改造範囲も広く、一品モノのパーツを多く使用して仕上げているようなところも多く、今回もいろんなことがある厳しい再生作業だったと思います。ただ、やりとげて完成したクルマが走っている姿を見ているとき、このクルマはいまやらなかったらもうやる機会がなかったのではないかという考えも浮かんでいたので、今回、やれたことはよかったと思っています」と語った。

木賀氏のあいさつの後は、作業箇所ごとの担当者による再生作業報告となった。

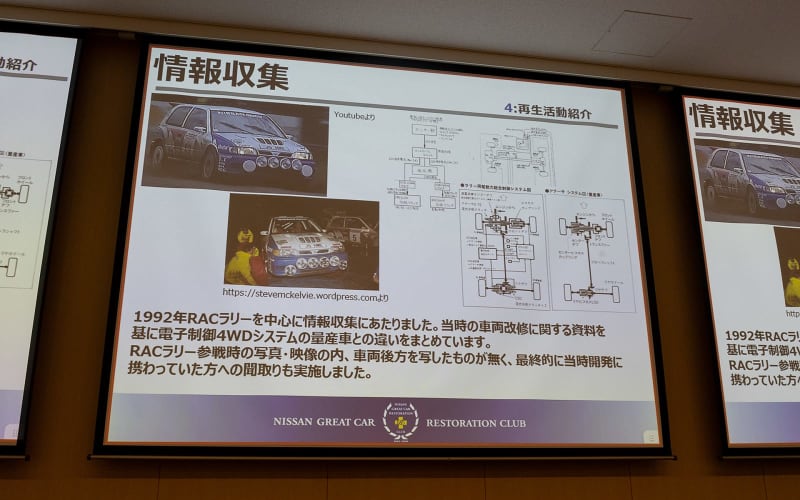

最初にメンバーが行なったのは情報収集だが、2年という比較的短い期間しか走っていないクルマであり.海外が舞台だったこともあって残っている資料は少なかった。

とくにグループA車両ならではの作りになっていた駆動系は不明な点が多かったが、そんななかで駆動系を担当したメンバーが入手できた資料をもとに、電子制御4WDシステムの構成をまとめたり量産車との違いもチェックしていったという。また、外装を再生する際には当時の写真を資料として使うが、車両後方から撮った画像、映像がなくて難航。最終的に当時開発に携わっていた人に聞き取りを行なったそうだ。

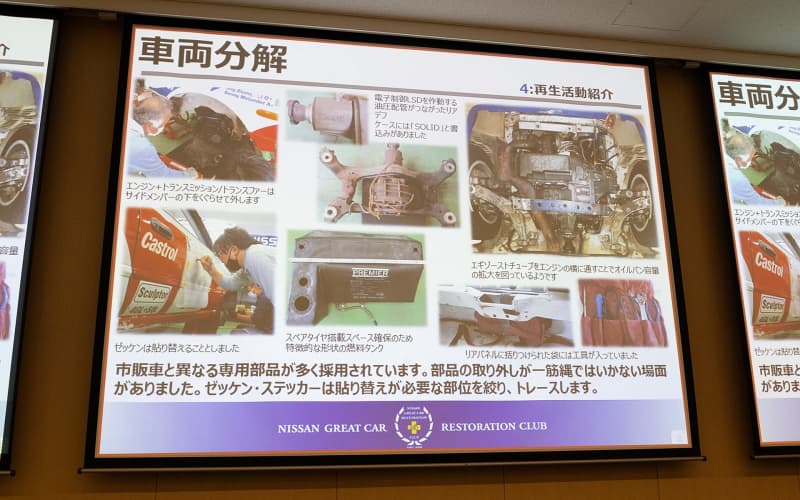

車両分解

つぎは車両分解の作業。市販車とは異なる専用部品が多く使われていたため、部品の取り外しが難しかったという。特徴的だったのがタービン(ターボチャージャー)からマフラーまでをつなぐエキゾーストチューブの取り回し.本来はエンジンの下を通っているのだが、オイルパンを大容量化していたためスペースがなく、エンジン横を通る取り回しになっていたそうだ。なお、エンジン、トランスミッション、トランスファーを車体から降ろす際、エンジンルーム開口部が狭くて抜き取れないので、サイドメンバーの下から抜き取ったとのこと。

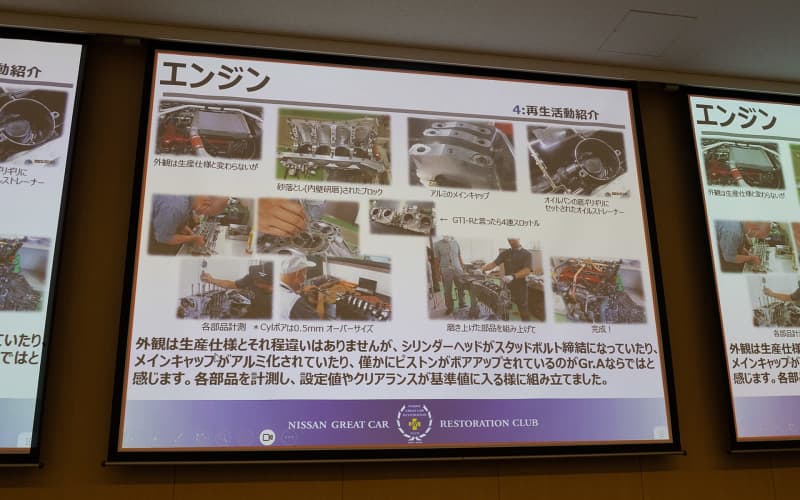

エンジン

N14パルサーGTI-RにはSR20DET(NVCSなし)が搭載されている。このSR20DETエンジンは当時のシルビアにも使われていたが、パルサーGTIーR用のみ、吸気系に4連スロットルが使われていて、タービンもサイズが大きいタイプを採用していた。

エンジン内部もこまごまとした変更があり、シリンダーヘッドの締結がヘッドボルトで締めるのではなくスタッドボルトになっていて、ブロック内壁は内壁研磨もされていた。

また、ピストンはオーバーサイズが使われていたので厳密には排気量は増えている。ただ形状は変わっていないしヘッド側の加工はなかったそうで、圧縮比に変更はない。

そのほかにも、クランクシャフトを支持する軸受け部を構成するクランクキャップの材質がアルミに変えてあったり、オイルパンの油量アップに伴い、バッフルプレートとオイルストレーナーの位置変更も施されていたという。

ドライブトレイン

ドライブトレインも市販車とは違っていた部分。市販車のミッションはシンクロ付きの5速だが、ラリーカーには6速のドグクラッチになっていて、ミッションケースはマグネシウムで作られていた。なお、本来リバースギヤに使われるシフトフォークが6速に使われているので、リバースギヤは別系統でシフトする作り。シフトレバーもリバースギヤ用が独立して付けられている。

ドライブシャフトもグループA専用品だ。トランスファーに組み込まれるセンターデフも専用品でリヤデフも左右のトルク配分を別々に制御する電子制御が組み込まれている。

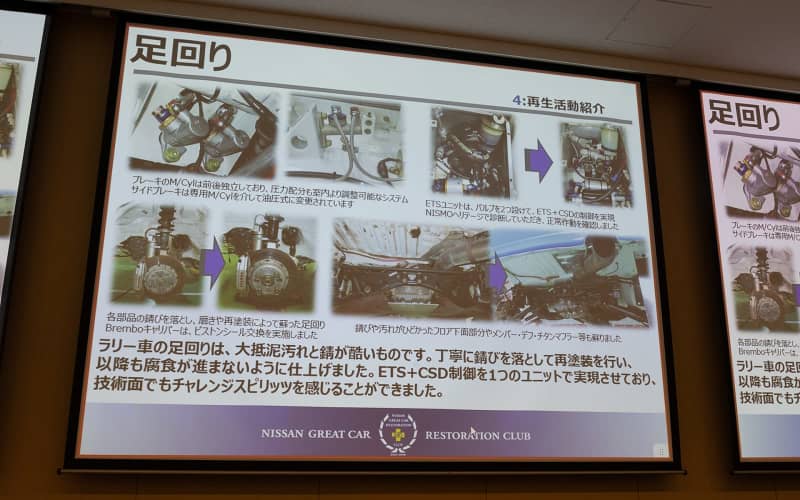

ブレーキ・足まわり

ブレーキシステムも市販車とは異なる作りだった。マスターシリンダーはフロント用とリア用が独立している構造で、市販車ではキーシリンダーがある部分にブレーキの前後バランスを調整するダイヤルが付いていた。また、サイドブレーキはフットブレーキと同じキャリパーを作動させるため、サイドブレーキも油圧式に変更されていた。

市販車ではETSをコントロールするバルブは1つだけだが、ラリーカーはETSをコントロールするバルブに加えて、リアのLSDをコントロールするバルブがセットになった特殊なユニットが使われていた。これはNISMOのヘリテージ部門で動作をチェック。正常に動くことが分かったのでそのまま使っているという。

サスペンションやメンバー、フロアなどは錆や汚れを落としつつ、今後、腐食が進まないような対策を施したとのことだ。

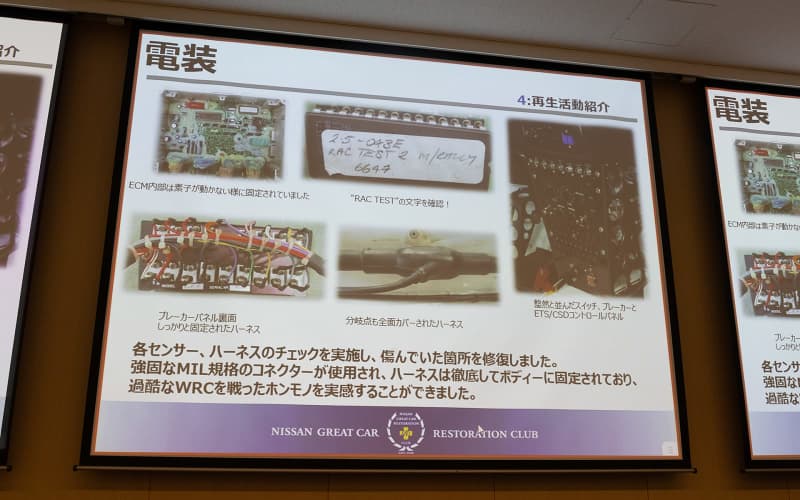

電装

吸入空気量の制御がエアフロからスロットル開度+エンジン回転数を基準とする方式に変更されているのでECUもレース用に変更されていた。また、そのECUも内部を見たところ、基板に取り付けられている素子が振動などで振られたりしないよう樹脂で固定されていて、さらに室内やエンジンルームに張り巡らされているハーネスも、徹底的にボディに固定されていたとのこと。作業を担当したメンバーによるとこうした部分にWRCを戦った本物の雰囲気を感じたという。

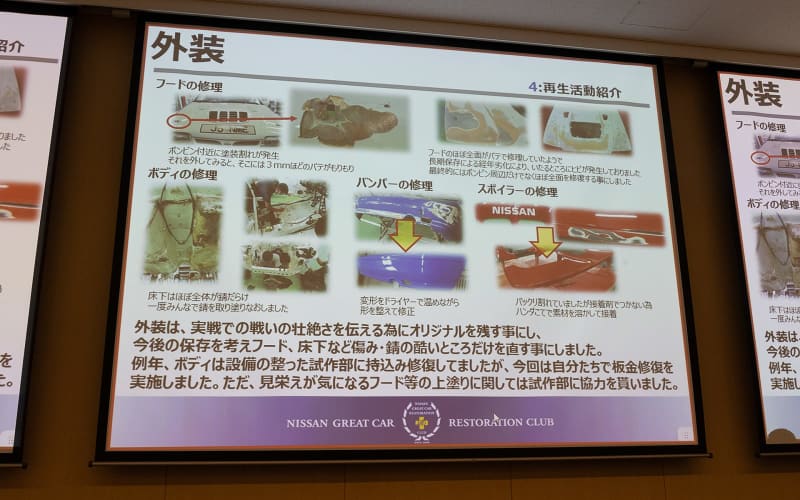

外装

実戦の壮絶さを伝えるためにオリジナルを重視しているが、今後の保存を考えて痛みや錆がひどいところのみ修復作業を行なっている。WRC参戦後はどこかで展示されていたようで、ボンネットはパテによる修復が行われていたが、経年劣化によりヒビも発生していたのでボンネットは全面修理をしている。また、錆や傷が多いボディ下面も錆をすべて落とした後に、全面再塗装をしている。

ちなみにフロントフェンダーは、アーチを大きくするために切断加工がされている。そのためフェンダーアーチに付くモールの取り付け位置も上がっているので、本来ならサイドモールとつながる部分にすき間ができている。同時にフロントバンパーの取り付けも若干前側へずらされている。

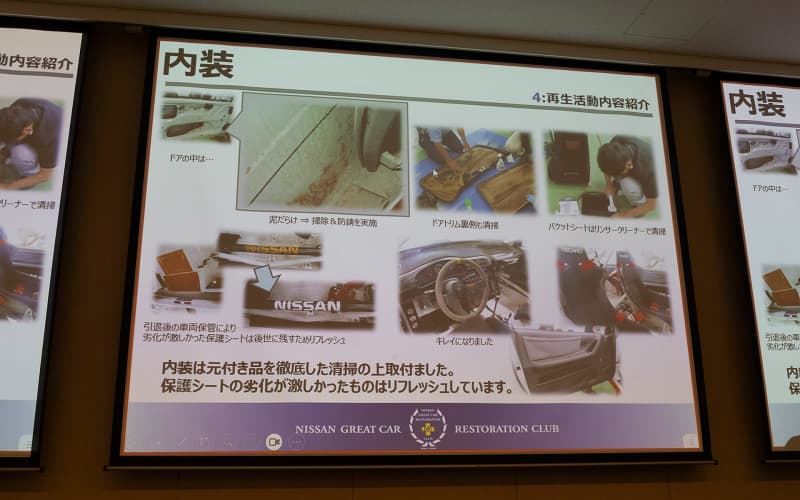

内装

内装も元から付いていたものを徹底的に清掃して再利用したという。こちらも地味な作業ではあるが、元からの内装品が残っているので当時の雰囲気が見事に再生されている。

この車両はリアのトランクスペースに燃料タンクが積まれているがスペアタイヤを積む都合、変則的な形状になっていた。また、タンクの横に独立した少ない容量のタンクがあったが、これの用途がはっきり分からないとのことで、「予備の燃料がはいっていたのでは?」という見解だった。

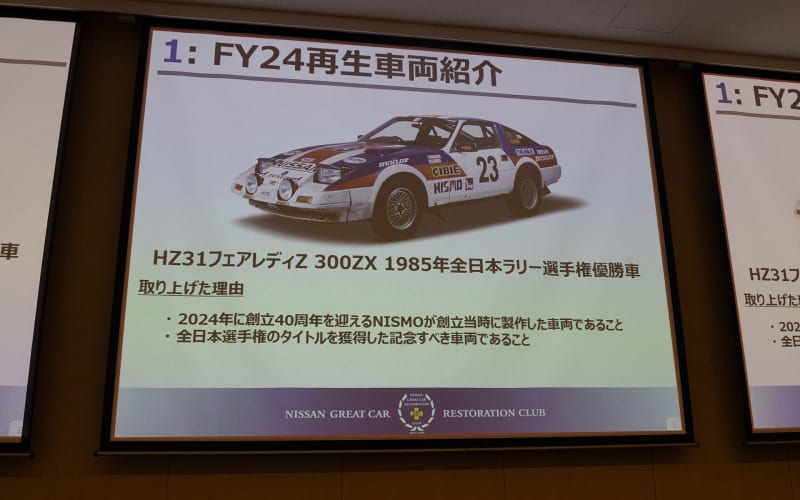

2024年の再生車両はZ31 300ZXのラリー車

パルサーGTI-Rの再生完了式開催が予定より遅れたため、今回は2024年の再生作業キックオフ式と同時開催になった。

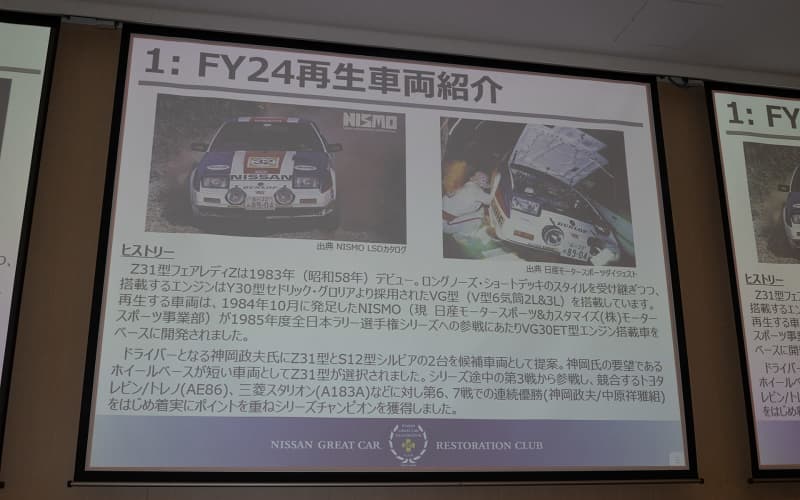

日産名車再生クラブが今年に再生作業する車両は、1985年の全日本ラリーで優勝したHZ31 フェアレディZ 300ZXとなる。

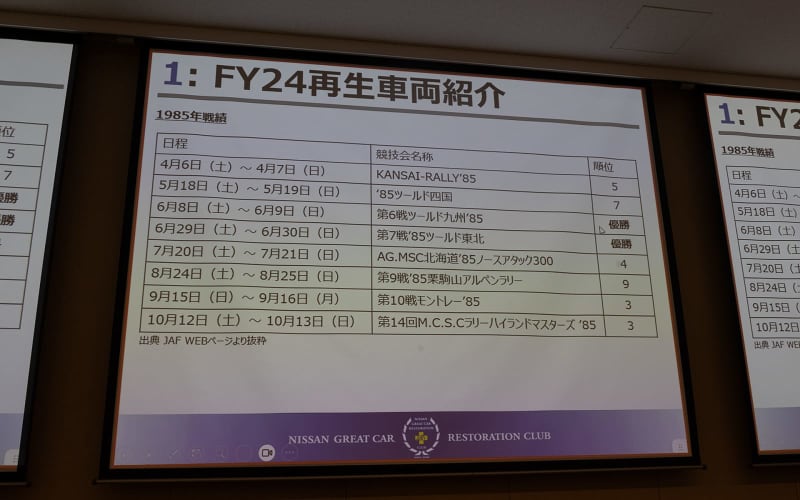

この車両は1984年に発足したNISMO(現:NMC=日産モータースポーツ&カスタマイズが初めて開発したラリー車両。ドライバーは神岡昌夫氏、コ・ドライバーは中原祥雅氏が担当。1985年の第3戦から参加して、第6戦と第7線で連続優勝している。

なお、クラブ代表の木賀氏は、今年から日産モータースポーツ&カスタマイズに所属して、SUPER GTのNISMOチームの総監督を務めている。また、今年NISMOは40周年を迎えるとのこと。そうしたことからNISMOが初めて開発した市販車ベースの競技車両の再生を行なうことに決定したとのことだった。