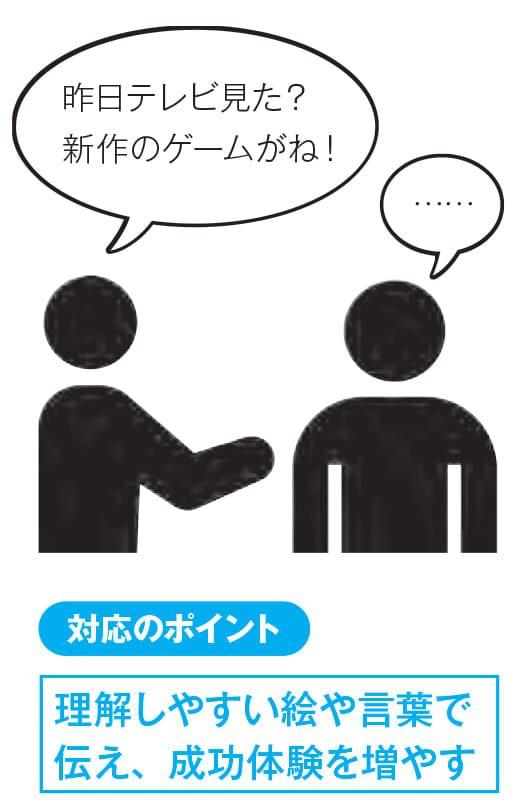

コミュニケーションをとるのが苦手

私たちは会話を通じて、ごく当たり前に相手がどう受け止めたかを感じとって、表情を変化させたり、続く話題を考えたりしています。しかし、ASDの特性を持つ子どもはこうした言葉や表情によるコミュニーケーションが苦手で、会話が弾まない、反応が薄いといったことがよくあります。本人に悪気はないのですが、周囲の人からは「愛想が悪い」「とっつきにくい」と受けとられてしまうことも少なくありません。

言葉で表現するのが苦手

ASDの特性を持つ子どものなかには、言葉による表現が苦手、あるいは上手ではない子もいます。たとえば何かが欲しかったり、伝えたかったりするときも言葉を発するのではなく、指をさす、手を引いて連れて行くなどの行動で伝えようとします。一方で、言葉自体は発するものの、相手の言葉を真似して返す、お気に入りのフレーズを繰り返し口にするなど、会話にならないケースも多くあります。

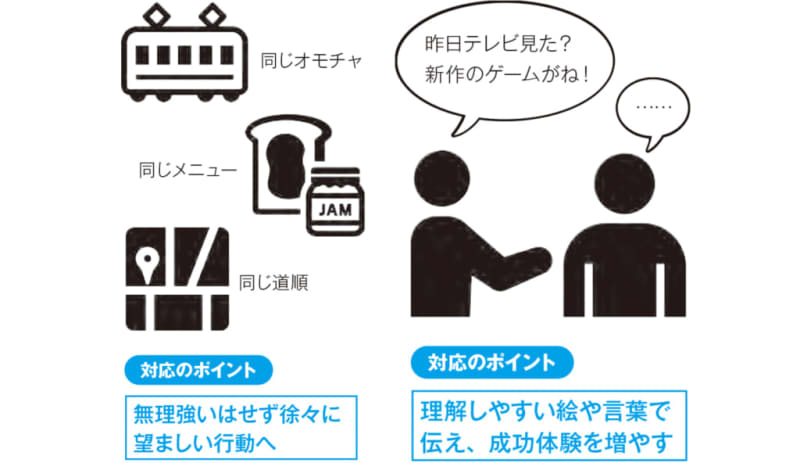

特定のこだわりで安心しようとする

ASDの子はちょっとした変化にも敏感で、不安を感じやすいため、何かにこだわりを持つことで「いつもと同じ」であることを確認し、安心を得ようとするところがあります。こだわりの対象は千差万別で車や電車のオモチャ、絵本、地図などさまざまですが、大事なのはその対象物が「いつもと同じ」であること。無理にやめさせようとすると不安から癇癪やパニックを起こすこともあるので注意が必要です。

<C O L U M N>家族が見た発達障害②(Hさん・30代女性)ミニカーにパンを入れる理由

男の子でミニカーが好きな子はたくさんいる。息子も同じでたくさんのミニカーを集めては、駐車ごっこや並べて競争させるなど、いろいろな遊びをしていた。ここまではよく見る風景だが、ひとつだけ不思議な遊び方があった。それは「ミニカーにパンを詰める」というもの。最初はいたずらの一環かと思ったが、どうも違うらしい。毎日ミニカーからパンをほじくり出してはきれいに洗い、また翌日にはパンを詰め込んでいる。結局、この行動は2年くらい続いた。それから何年かしたのち、あの行動の理由を尋ねてみたところ、「ミニカーにも食事をさせたかった」とのこと。大好きなものに対して、お礼として食事をあげている感覚だったのである。

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修:湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳~6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。

<この一冊で発達障害の最新事情と正しい知識がわかる!>ここ13年で10倍に増えたとされる「発達障害」。昨今はADHDやアスペルガーといったワードが一般の人たちにも普及したことにより、病院への受診率が増え、自分や子ども、家族に対して発達障害かも、と感じる人たちが増えている印象です。特に近年、「グレーゾーン」や「気になる子」といった発達障害かもしれない人や子どものことをさす用語も一般的に浸透するほど、関心の高いテーマになっています。そんな発達障害について知りたい人に向け、発達障害の正しい知識や最新の情報から、周りのサポート法、対処法を図解とイラストでわかりやすく解説します。本人が気にしている、周りの人も気になるような発達障害の人の言動について、本人はどう考えてそのような行動をとったり、発言したりしているのかなど、物事を考える背景や手順を解説した上で、本人ができる対処法やそれに対する周りのサポート法、心構えを実例も交えて具体的に紹介します。発達障害かもしれないと思っている当事者、知人友人恋人など周囲の人が発達障害かもしれないと思っている人、自分の子どもが発達障害かもしれないと思っている親など、発達障害の知識を広げたい、理解したいと考えている方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。