転職によってスキルアップをはかる若者が増えるなか、1社に長く働いて中長期的なキャリア形成を望む若者も少なくない。

そんな若者にとって「この会社に入ってよかった!」と他人にも勧めたい企業はどこか。就職・転職のためのジョブマーケット・プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワーク(東京都渋谷区)が2024年6月18日、「長く働けて若手もおすすめする企業ランキング」を発表した。

長く働きやすい環境で、しかも長期的なキャリアを磨ける企業の特徴は? 調査担当者に聞いた。

「終身雇用」の影響か、ほぼ日本企業が上位に

OpenWorkは、社会人の会員ユーザーが自分の勤め先の企業や官公庁など職場の情報を投稿する国内最大規模のクチコミサイト。会員数は約645万人(2024年5月末時点)という。

企業の評価を「待遇面の満足度」「社員の士気」「風通しの良さ」「社員の相互尊重」「20代成長環境」などの8つの指標を5段階で評価している。

今回の調査では、総合評価に加え、回答者の平均勤続年数が7年以上の企業に限定、「親しい友人や家族にその企業をどの程度勧めたいと思うか」(NPS)を10段階で評価してもらい、高い企業を調べた。

「7年以上」を目安にしたのは、同じ企業で7年以上勤務すれば、たとえば23歳前後で新卒入社した社員は30歳を超える。ライフステージが変化していることや、ジョブローテーションによって複数部署での経験を積んでいることが考えられる。

公私ともにさまざまな変化を経ても1つの企業で働き続ける「魅力」を探るためだ。

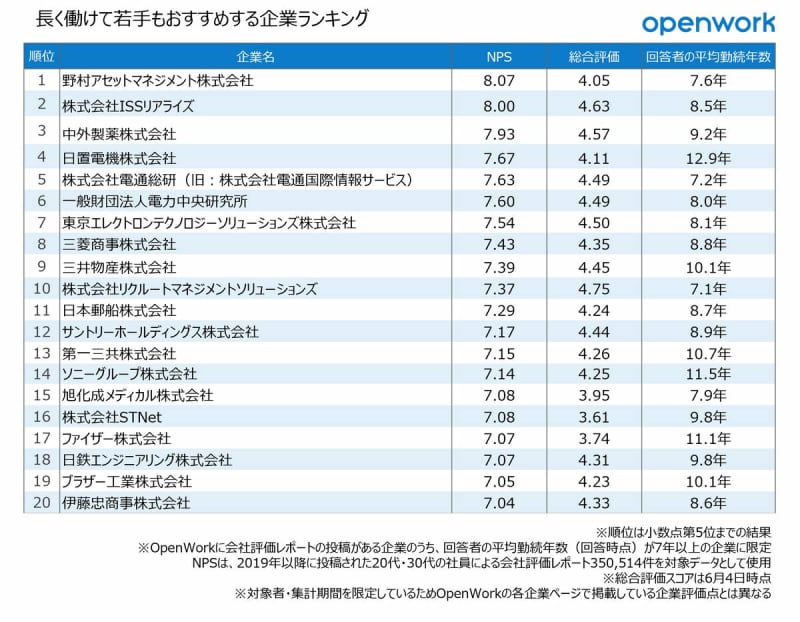

その結果、ランキング上位20社に入ったのは、1位に野村ホールディングス傘下の投資顧問の野村アセットマネジメント、2位に8万点を超える調達部品を紹介するISSリアライズ、3位にスイスの大手製薬ロシュ傘下の中外製薬、4位に電機計測機器開発の日置電機、5位に電通のシンクタンクの電通総研などが並んだ【図表】。

(図表)長く働けて若手もおすすめの企業ランキング(オープンワーク作成)

外資系企業は中外製薬とファイザー(17位)の2社だけで、日本企業が大半を占めた。総合商社も三菱商事(8位)、三井物産(9位)、伊藤忠商事(20位)の3社が入った。

こういった企業ランキングの上位は外資系が占めるケースが多いが、長く働けて若手社員にも長期的なキャリアを積める条件の会社となると、日本企業に導入されてきた「終身雇用」を前提とした良さが浮き彫りになるのだろうか。

若手に挑戦させる、地方企業「STNet」と「ブラザー工業」

J‐CASTニュースBiz編集部は、調査を担当したオープンワーク広報に話を聞いた。

――ランクイン企業のクチコミからは、日本企業特有の終身雇用的な慣行がありながら、「若手でも意見を言える」「手を挙げればやらせてもらえる」組織風土があるとされています。

これは、本社が東京、大阪以外のローカル企業でランクインした情報システム開発のSTNet(16位、エスティネット、香川県高松市)と、ミシン製造の老舗のブラザー工業(19位、名古屋市)でもあてはまるのでしょうか。

オープンワーク広報 STNetのクチコミには、規模の大きなプロジェクトに挑戦できることに働きがいを感じる、といった声が寄せられました。若手にさまざまな業務を任せる社風であることがうかがえます。

STNet「(お客さまの)企業規模が大きくなるのに並行して、協力会社への委託度が高くなり、特に下流工程を中心に外部に頼る部分が増えている。その分、若手時代からマネジメント業務を行う機会が多くあり、マネジメントやチームワーク、プロジェクト管理などを数多く経験できる」(管理職、男性)

また、ブラザー工業でも年齢や役職に関係なく意見を言うことができ、若手のうちから大きな仕事に挑戦するチャンスがある、といった声が見られました。

ブラザー工業「若手にも裁量のある仕事をさせてもらえる環境があることは間違いない。その点は大変満足していた」(事務系、男性)

ブラザー工業「社風としてはおだやかな人が多く、風通しがよい。若手であっても意見を聞いてもらえる機会は多い」(エンジニア、男性)

製薬企業は「風通しの良さ」と「社会貢献」が魅力

――医薬品・医療機器企業が4社も入っていますね。中外製薬とファイザー、そして、第一三共(13位)、旭化成メディカル(15位)です。魅力のポイントはどこにあるのでしょうか。

オープンワーク広報 少し堅いイメージがある業界ですが、クチコミを見るとフラットで上下関係がなく、コミュニケーションが取りやすい風土であることがわかります。

一般的に、企業の退職理由の上位に「人間関係」がよく挙げられますが、「風通しの良さ」が人間関係を円滑にし、長く働くモチベーションを高める鍵なのかもしれません。

仕事や取り扱う製品を通して、人々に貢献できることに対するやりがいに関する声が見受けられました。

ファイザー「取り扱う製品を通じて、その先にある患者さんへの貢献はもちろんですが、日本の医療制度を知ることや医学、薬学の知識を得ることも人生の役に立ちます。福利厚生は業界でもトップレベルの充実度合いで安心して働き続けられる環境が整っています」(セールス、男性)

旭化成メディカル「医療関連の部門であったため、人の命と健康に関わる仕事であり、責任もあるがやりがいも感じた。この業界は、時にロジックが通用しない人たちとの付き合いを強いられることもあるが、自分が関わった商品を用いて難病の患者が快方に向かった際にはうれしかった」(営業、男性)

旭化成メディカル「多角的な経営で一つの事業が傾いても他の事業が支えてくれる安心感がある。しかし、事業部間でシナジー(相乗効果)を持たせるような様子はなく、各部署で各業務を淡々とこなす文化。社内の風通しは非常にいい。特に、『さん付け文化』はとてもありがたく、相談ごともしやすい」(研究開発、男性)

第一三共「数多くの新製品と幅広い領域の製品を有しているため、医師に対して幅広い提案を行うことができる。また、画期的な新薬の処方提案、処方確認により医療貢献を感じることができる」(医薬営業本部、男性」

第一三共「とにかくアクティブな会社なので、どんどん改善に向けて変わっていく。風通しはよく上長と部下の距離感も近いため何かあったら定期的に相談しやすい環境」(安全性情報管理職、女性)」

実力のある若手の登用が、徐々に進む総合商社

――「難病の患者に貢献できた」といった、いい話が多いですね。一方、日本企業の代表挌である総合商社が3社入っています。年功序列の典型のような業界ですが、若手を重用する風土があるのでしょうか。

オープンワーク広報 総合商社のクチコミの共通点として、近年の人事・評価制度のアップデートによって、実力のある若手の登用を進めていることが挙げられます。

組織改革は道半ばですが、社員が徐々に変化を感じている様子がうかがえました。また、若手を対象とした研修制度が充実しており、挑戦を後押しする仕組みが整っていることも見てとれます。

三菱商事「年功序列の文化が残るも、直近では若手の登用や能力に応じた昇給・昇格の機会が与えられる」(営業、男性)

三井物産「若手の離職率が一昔前よりも高いと思われ、中長期的なキャリア開発については課題。もっとも、随所で若手登用の機運自体は高まっていると感じる」(コーポレート、男性)

伊藤忠商事「若手の海外研修制度や、節目、節目での事業管理研修など自身の求めるスキルに応じた研修制度が整っている」(営業、男性)

人手不足が深刻、社員の長期的キャリア形成できるかがカギ

――ところで、研究機関の一般財団法人電力中央研究所が6位に入っていることが不思議です。どういう理由で若手がおすすめするのでしょうか。

オープンワーク広報 電力中央研究所には、「保守的」「安定志向な組織運営」といったクチコミが見られましたが、職員ひとり一人の意見や意思が尊重される職場であることもうかがえました。ランクイン企業全般に見られる、若手の積極性を伸ばす組織風土であることが考えられます。

電力中央研究所「トップダウンではなく、ボトムアップの風潮が強く、自分自身の創造性などが重視される」(研究員、男性)

――今回の調査で特に強調したいことはありますか。

オープンワーク広報 人材の流動性が高まり、転職によるキャリア形成することがスタンダードになりつつあるなか、1社で長く勤めるからこそ挑戦できることや成長もあると感じました。

ランクイン企業からは、若手が意見を言いやすい組織風土だけでなく、ある程度長期的に働くことを前提に、丁寧な研修や公募制度などを設け、社員の希望を踏まえながらよりよいキャリア形成を後押ししていることがうかがえました。

今後、人手不足が一層深刻となると予測されています。一人ひとりの社員の長期的なキャリア形成を行えるかどうかは、経営視点において一層重要になっていくでしょう。今回の調査データから見えた傾向は、その手掛かりの一つともなるかもしれません。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)