by 法林 岳之

スマートフォンやタブレット、IoT製品など、数々の魅力的な製品を展開するシャオミ。2019年に国内市場に参入して以来、オープン市場向けや各携帯電話会社向けにさまざまな製品を投入してきたが、中国市場やグローバル向けに発表されていたLeicaカメラ搭載のフラッグシップモデル「Xiaomi 14 Ultra」がいよいよ国内でも販売が開始された。筆者も実機を購入したので、レポートをお送りしよう。

もうひとつの「Leica」ブランド

ここ数年、スマートフォンのカメラの進化には著しいものがあるが、カメラで撮影したときの「画作り」という点において、重要な役割を担ってきたのがドイツの老舗光学機器メーカー「ライカ(Leica)」の存在だ。

ライカは今から100年以上前に、世界ではじめて35mmフィルムを使ったカメラの量産をしたことで知られ、カメラ業界において、最高峰のブランドのひとつと言われている。ライカによって切り開かれた35mmフィルムによるカメラの市場は、時代とともに広く一般に普及する一方、新しいサイズのフィルムが使われたり、レンズ付きフィルムが登場したり、2000年前後からはデジタルカメラが広く普及するなど、進化を遂げてきた。

そんな時代の流れの中、2000年代半ばからはカメラ付き携帯電話の普及にはじまり、スマートフォンの登場やSNSの普及などにより、一般消費者が利用するカメラがスマートフォンに置き換わってきた。もちろん、ライカも手をこまねいているわけではなく、2016年にはファーウェイの「HUAWEI P9」ではじめてスマートフォンのカメラの監修を手がけ、その後、国内ではHUAWEI P40シリーズまでライカ監修カメラを搭載したモデルの販売が続いた。ところが、2019年に米商務省がファーウェイをエンティティリスト(取引制限リスト)に加えたことで、国内でのスマートフォン販売から撤退せざるを得なくなってしまう。

これと入れ替わる形で、国内ではライカ自身が「Leitz Phone」シリーズをシャープ製造のもと、2021年からソフトバンクで販売を開始する。Androidスマートフォンとしては、シャープ製「AQUOS R6」と並び、世界初の1インチ(1.0型)イメージセンサーを搭載したモデルとして、世界中から高い注目を集めた。その後、2022年の「Leitz Phone 2」、2024年の「Leitz Phone 3」と進化を続けているが、ベースモデルの「AQUOS R」と違い、ライカ独自の画作りを体現した「Leitz Looks」モードは、これまでのスマートフォンのカメラとは違った雰囲気のある写真を撮影できることで注目を集めている。もう少し今どきの表現をするなら、「エモい写真」を誰でも簡単に撮ることができるわけだ。

今回、シャオミから発売された「Xiaomi 14 Ultra」は、シャオミとライカの共同開発によるカメラが搭載されたスマートフォンであり、言わば、もうひとつの「Leica」ブランドを冠したスマートフォンという位置付けになる。ライカは2022年5月にシャオミとのモバイルイメージング分野における戦略的なパートナーシップを発表し、2022年7月に初の共同開発のカメラを搭載した「Xiaomi 12S」シリーズを中国市場に投入。その後、2023年4月に「Xiaomi 13 Ultra」が発表され、今回の「Xiaomi 14 Ultra」は今年2月に中国市場向けに発表されたのを経て、国内向けには5月に発表された。実は、シャオミとライカが共同開発したカメラを搭載したモデルについては、かねてから国内での販売を望む声が多く、その声がSNS経由でシャオミ本社に届き、「Xiaomi 14 Ultra」ではグローバル版の発売から数カ月で、国内版の販売が実現できたという。

ちなみに、スマートフォンにおける「Leica」ブランドの扱いについて、発売前は一部で「一国一社なので、シャープが製造している限り、シャオミからは発売されない」と噂されたり、「Xiaomi 14 Ultra」発表後は「シャープ製はLeitz Phone 3が最後では?」といった指摘もあったが、実際には一国一社のような取り決めはなく、シャープからも「AQUOS R9」(7月発売)が発表され、いずれの噂も的外れだったことがわかった。

シャオミ日本法人によれば、本国から「国内で発売できることになった」という連絡があったのみで、日本法人として、国内発売のためにライカやシャープに特別な働きかけはしていなかったという。ある業界関係者も「ブランドの扱いは最終的にライカが調整し、判断することなので、端末メーカー間で争うようなことはない」と話していたが、ライカは今月6日にiOS向けの「Leica LUX」というカメラアプリを提供を開始しており、ライカとしては自らの「画作り」を積極的に拡大していきたいという姿勢がうかがえる。

今回発売された「Xiaomi 14 Ultra」は、基本的にグローバル版をベースにしており、おサイフケータイ対応などの国内向けの仕様変更がない。価格は19万9000円に設定され、販路は基本的にオープン市場向けのみで、家電量販店のヨドバシカメラやビックカメラ、Xiaomi公式サイト、Amazon.co.jp、Xiaomi公式楽天市場店の各ECサイトで販売される。これらに加え、au +1 collectionでも取り扱われ、一括払い、もしくは24回分割払いでの購入も可能だ。端末購入サポートプログラムの「スマホトクするプログラム」が利用できないため、分割払いでの月々の支払い額は約8300円になるが、一時的な負担は抑えることができる。同様の分割払いはIIJmioのサプライサービスでも利用でき、月々の支払い額はほぼ同額になる。

また、今回の「Xiaomi 14 Ultra」は国内向けモデルをいずれの販売チャンネルで購入した場合もオプション品として販売される「Xiaomi 14 Ultra フォトグラフィーキット」がプレゼントされる。「Xiaomi 14 Ultra フォトグラフィーキット」は市場想定価格が2万2000円で、「Xiaomi 14 Ultra」をデジタルカメラ的に使うことができるオプションとなっている。約20万円という価格は決して安いわけではないが、「フォトグラフィーキット」が事実上、セットで入手できるのは魅力的と言えそうだ。

カメラ部が目立つヴィーガンレザー仕上げの背面

まず、外観からチェックしてみよう。「Xiaomi 14 Ultra」はこれまで国内で販売されてきたシャオミ製端末と違い、中央部分にクアッドカメラを内蔵したカメラ部が目を引くデザインとなっている。カメラ部以外の部分については、背面をヴィーガンレザーで仕上げ、両側端をフレームと合わせながら、湾曲させるデザインを採用している。ヴィーガンレザーはブラック、ホワイト共に手触りが良く、質感のいい仕上げとなっている。フレームはアルミニウムを採用し、従来モデルの「Xiaomi 13 Pro」と比較して、約2倍の剛性を実現したとしている。

ボディ幅は75.3mmと標準的なサイズだが、ボディのバランスとしてはカメラ部を搭載した上部側がやや重く、フォトグラフィーキットのカバーやカメラグリップを装着した状態で、バランスが取れるような印象だ。重量も本体のみで219.8gとやや重めの印象だ。

耐環境性能はIPX8防水、IP6X防塵に対応する。耐衝撃性能は備えておらず、落下時はカメラ部の突起が実測で6.6mm近くあるため、フォトグラフィーキットのカバーや市販品のカバーを装着して利用することをおすすめしたい。

バッテリーは5000mAhを搭載し、最大14.5時間の連続使用が可能。同梱の電源アダプターを利用した90Wハイパーチャージに対応し、バッテリー残量がない状態から、33分で100%まで充電することができる。「Xiaomi 13T Pro」でも採用されていた「Xiaomi Surgeバッテリー管理システム」を搭載し、安全かつ高効率の充電を実現しながら、バッテリー寿命を延ばすための機能も備えるとしている。

Qi規格準拠のワイヤレス充電にも対応する。カメラ部の突起が分厚いため、ワイヤレス充電器の形状によって、充電状態が気になるが、筆者が試した範囲では、ANKERなどの一般的なスタンド型やコースター型のワイヤレス充電器でも問題なく充電ができている。もし、うまく充電されないときは、端末を置く位置を調整するといいだろう。ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチなど、他のワイヤレス充電対応製品に給電する「リバースワイヤレス給電」も利用できる。

ディスプレイは6.78インチAMOLEDを搭載

ディスプレイは「XiaomiカスタムC8ディスプレイパネル」と名付けられた6.73インチAMOLED(有機EL)を搭載し、表面は「Xiaomi Shield Glass」で保護される。保護ガラスはと上下左右の側面部分だけでなく、4つのコーナー部分も含め、ラウンドさせた形状に仕上げられており、カタログなどでは「オールアラウンドリキッドディスプレイ」と表現されている。この文言を訳したからなのか、スペック表では「全面液晶ディスプレイ」と明記されているが、ディスプレイのパネルは「液晶」ではなく、「有機EL」なので、ヘンな誤解が生まれないように、修正しておくべきだろう。

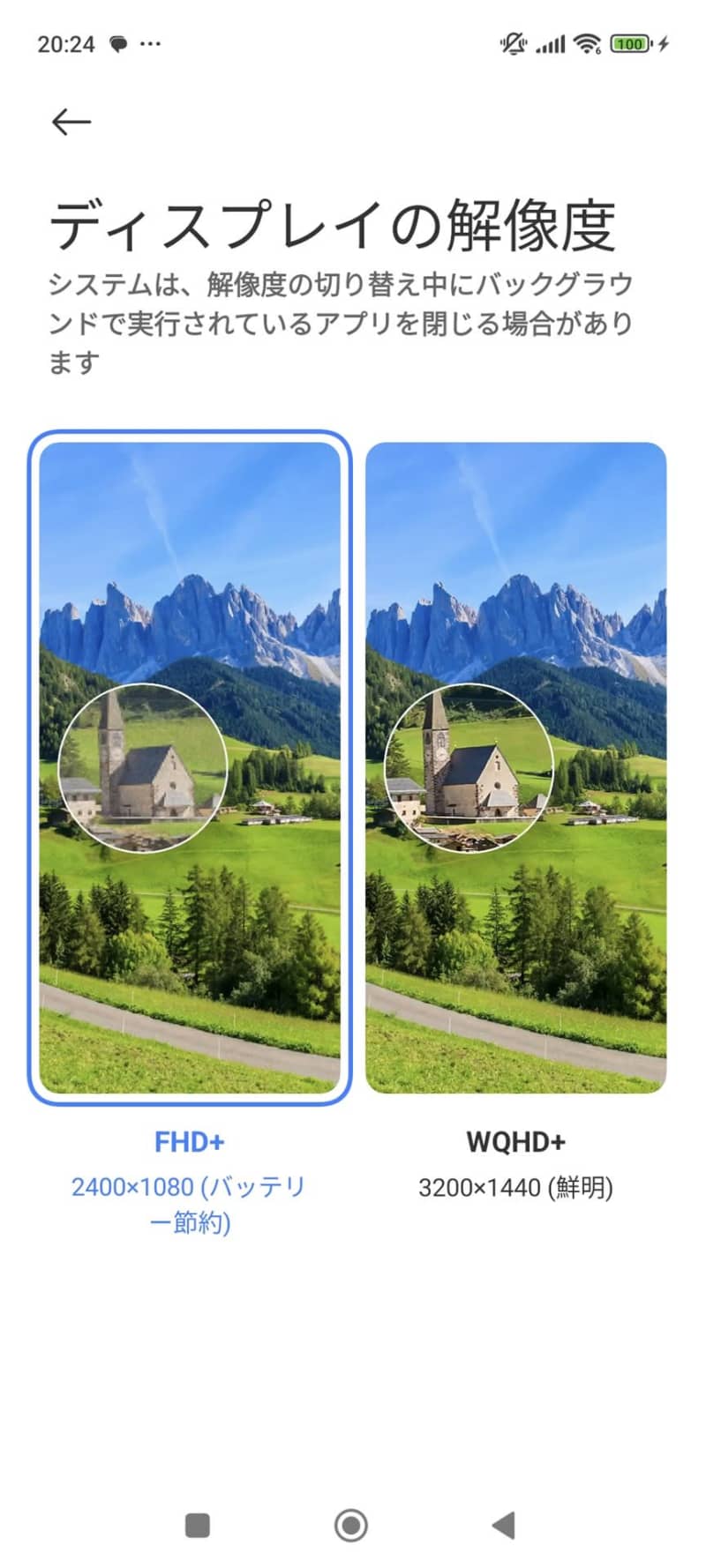

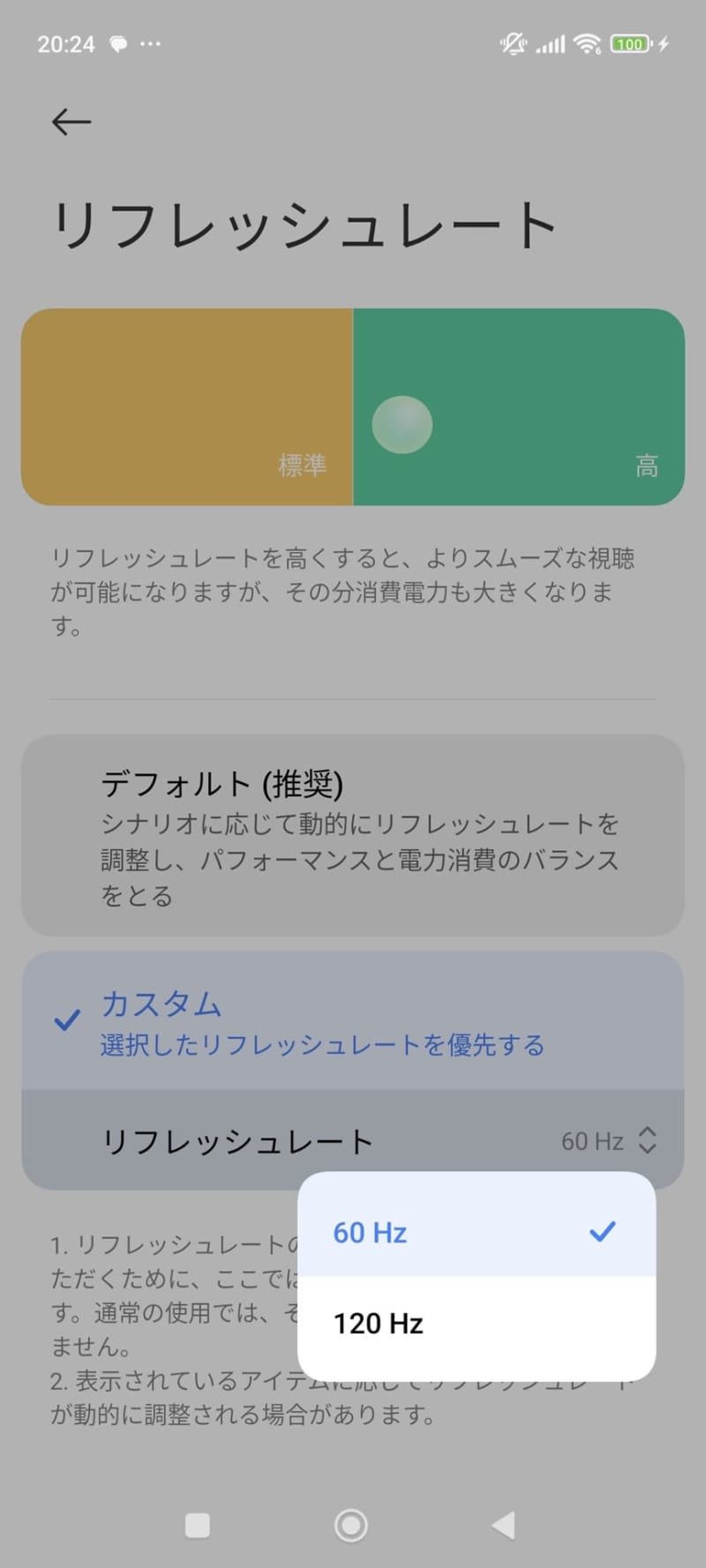

ディスプレイの仕様としては、WQHD+対応で3200×1440ドット表示が可能だが、出荷時はバッテリー消費を考慮して、2400×1080ドットのFHD+に設定されている。リフレッシュレートは表示するコンテンツに合わせ、1~120Hzの可変表示が可能で、特定のリフレッシュレートを優先したいときは「60Hz」と「120Hz」を選ぶこともできる。タッチサンプリングレートは最大240Hzに対応する。輝度は標準時で1000nit、ピーク輝度が3000nitと、かなり明るく、太陽光の下でも見やすい「サンライトモード」、テキストなどが見やすい「アダプティブ読書モード」などもサポートされる。

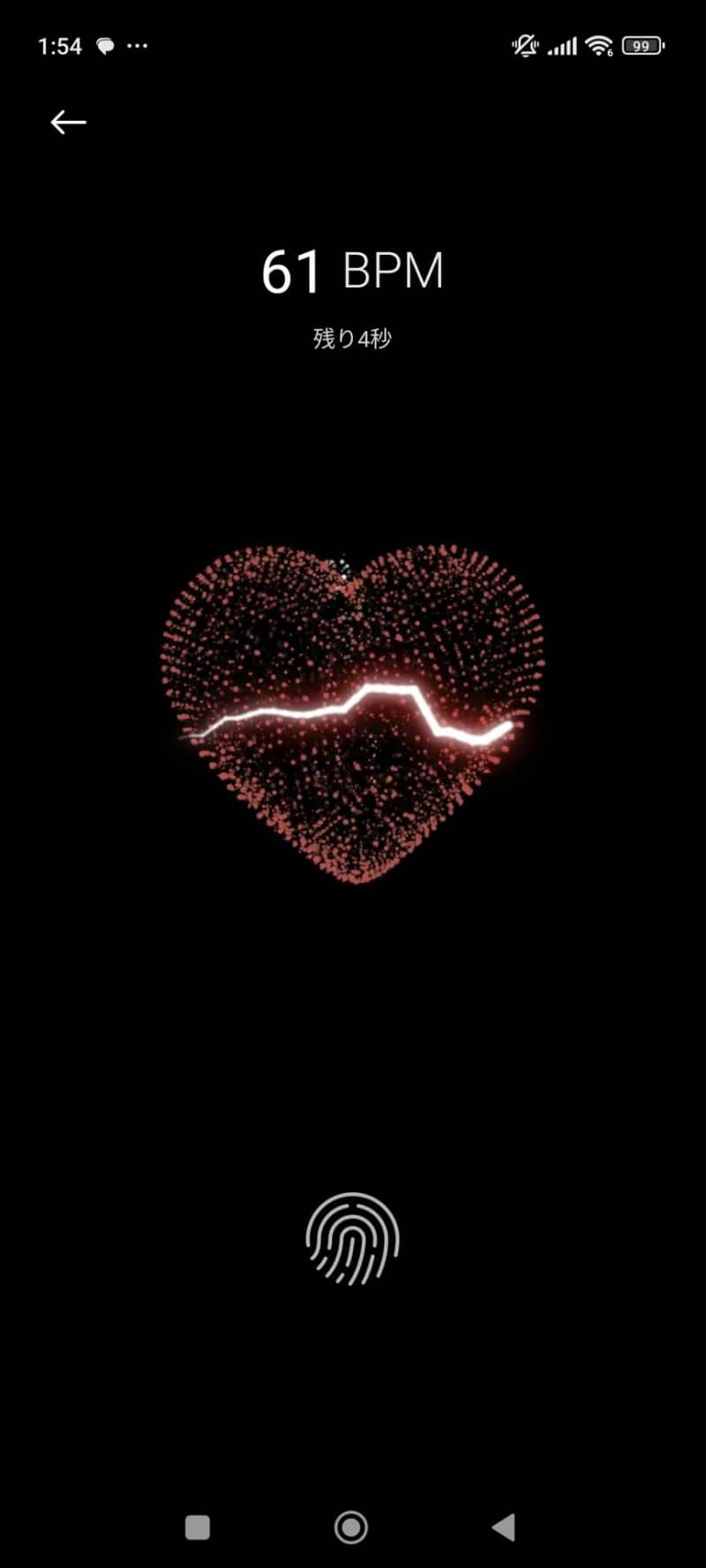

生体認証はディスプレイ内蔵の光学式指紋センサー(指紋スキャナー)による指紋認証、ディスプレイ上部のパンチホール内のインカメラによる顔認証が利用できる。顔認証はスペック表などに明記されていないものの、筆者が試した限りではマスクやメガネを装着してもロック解除ができた。指紋センサーは[設定]アプリの[追加設定]-[心拍数]で心拍数を計測できるほか、指紋認証時に指紋センサーを長押しすると、あらかじめ登録された3つのアプリを起動できる「ショートカット」と呼ばれる機能も用意されている。標準では[スキャナー][ブラウザー][カレンダー]の3つのアプリが登録されている。

米Qualcomm製Snapdragon 8 Gen 3搭載

チップセットは2024年のフラッグシップモデル向けに位置付けられる米Qualcomm製Snapdragon 8 Gen 3を搭載する。パフォーマンスの高さについては改めて説明するまでもないが、CPUやGPUは従来製品に比べ、30%以上の性能向上が図られているほか、AIのパフォーマンスを左右するNPUについては98%の高性能化を実現している。こうした高性能化にもかかわらず、4nmプロセスルールで製造されていることもあり、消費電力は従来製品よりも30~40%程度、抑えられている。

チップセット含めた冷却については、液体冷却システムの「XiaomiデュアルチャネルICELoopシステム」に加え、カメラ専用のサーマルループを追加する「独立カメラ冷却システム」を搭載し、システム全体を冷却している。実使用でも少し長めの時間、ゲームや動画を楽しんでも本体の熱さを感じることはほぼなく、安定した動作が期待できそうな印象だ。

メモリーとストレージについては、RAM 16GBとROM 512GBを搭載する。外部メモリーには対応しない。ストレージの一部を占有してメモリーとして利用する「メモリ拡張」に対応しており、最大8GBまで追加できる。

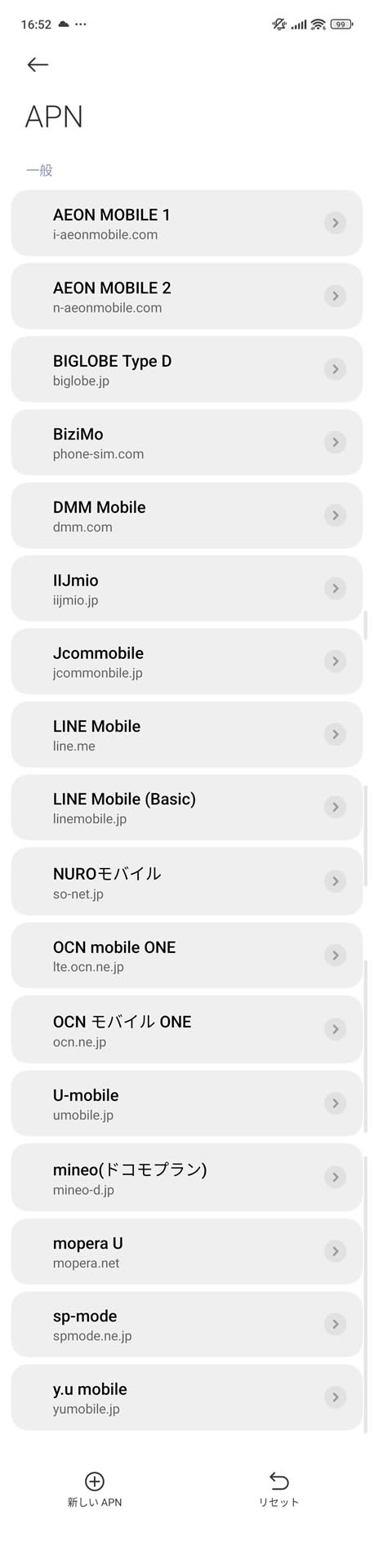

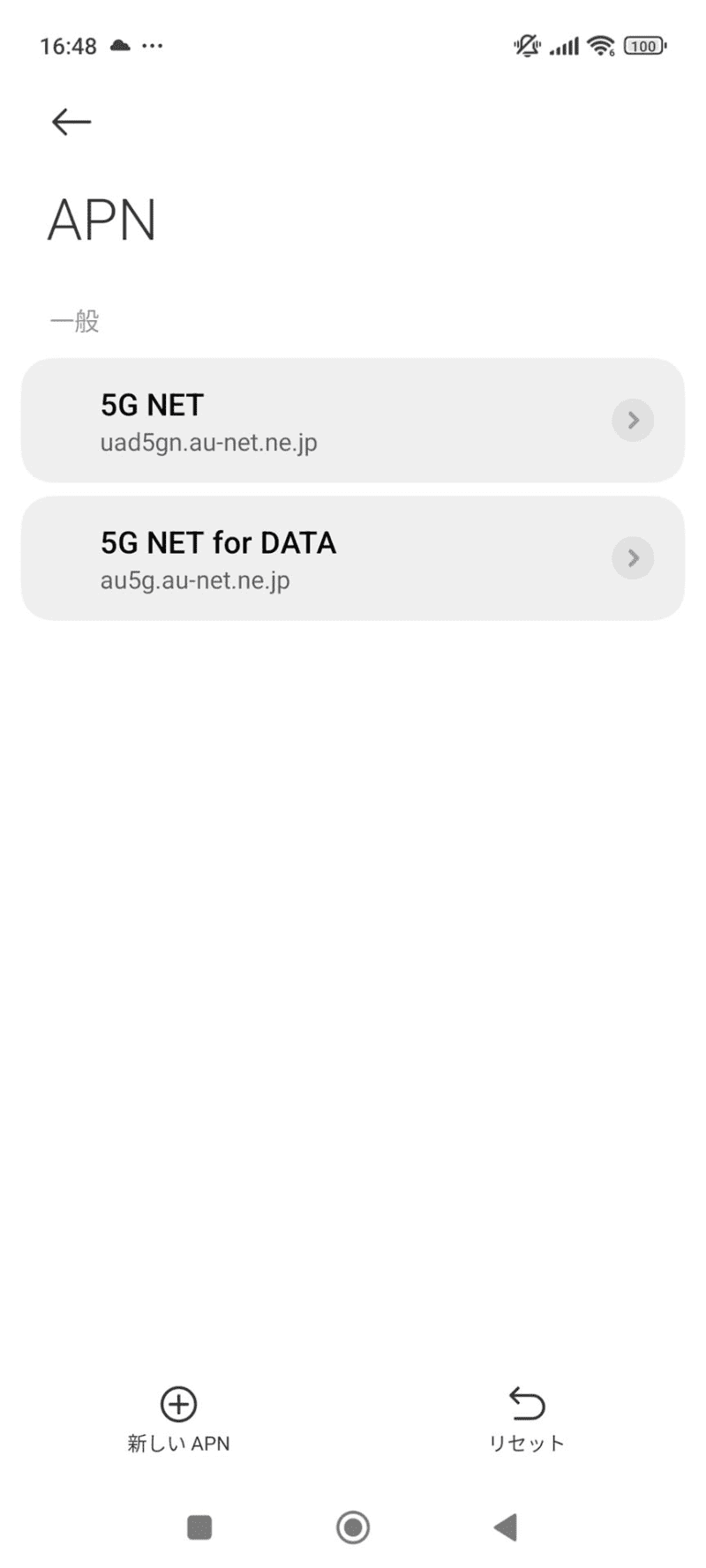

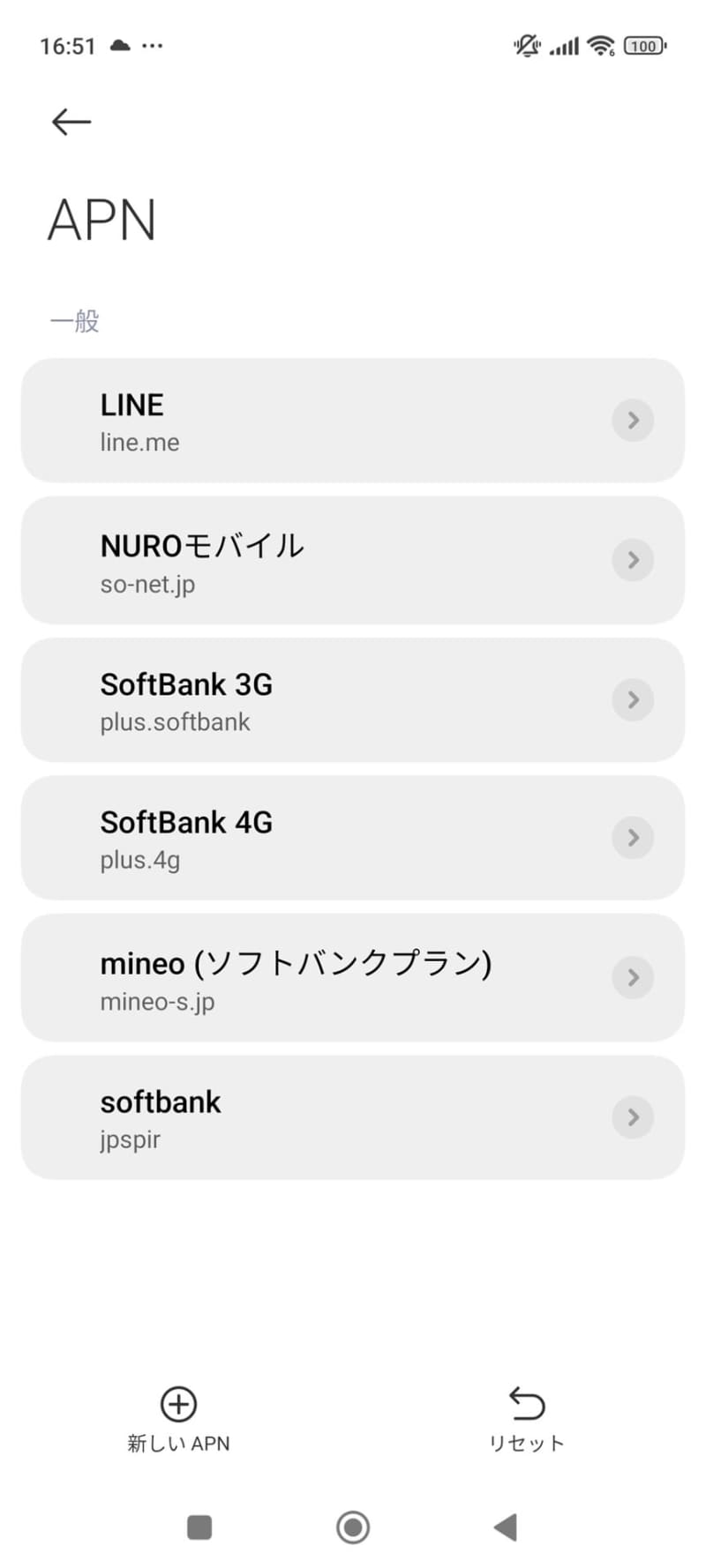

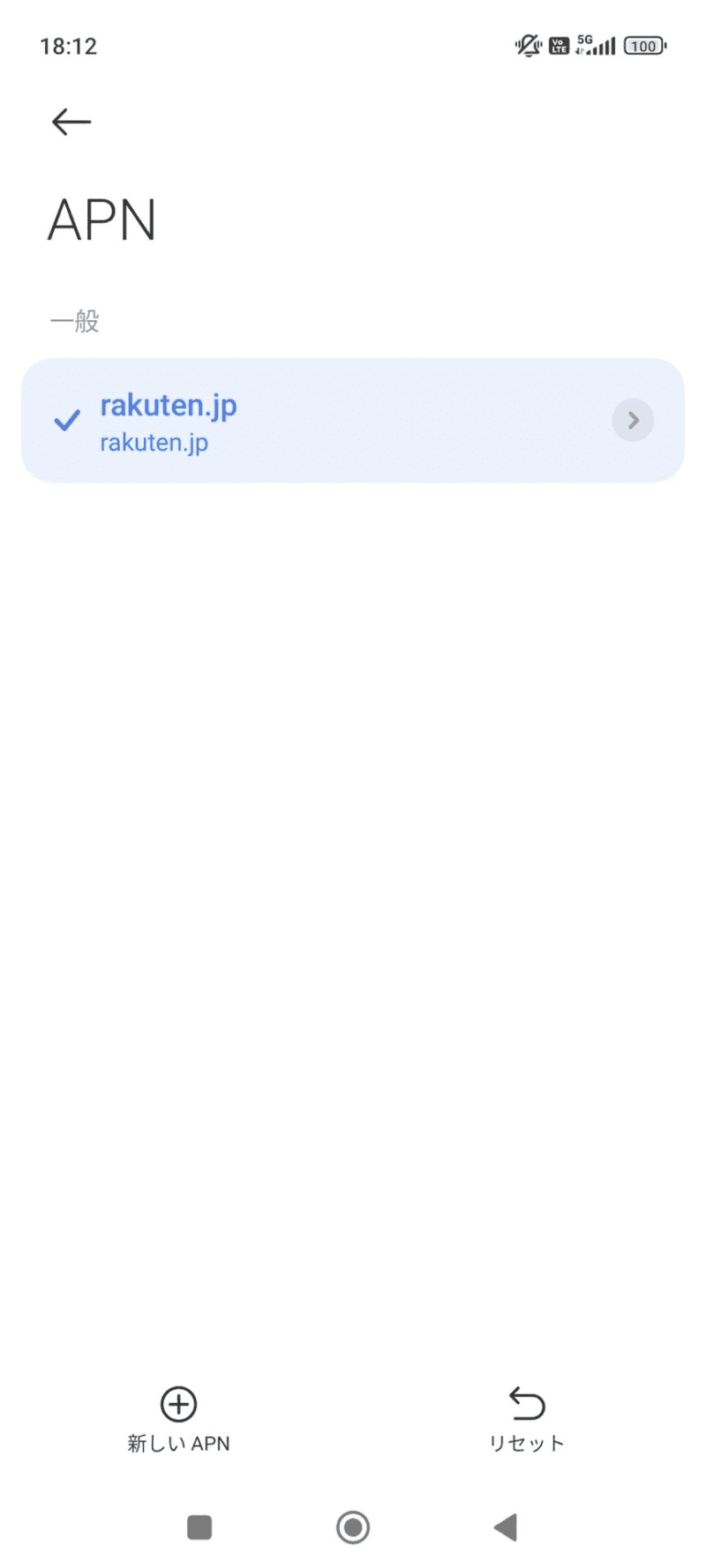

モバイルネットワークは5G NR/4G LTE/3G W-CDMA/GSMに対応し、5GについてはSub6のみの対応だが、NTTドコモの5Gに割り当てられたバンドのひとつである「n79」もサポートされる。海外メーカーの端末ではサポートされないことが多いので、やや意外だが、NTTドコモ及びNTTドコモ網を利用したMVNO各社のユーザーにはうれしいポイントだ。SIMカードはデュアルSIMに対応しているが、SIMカードトレイの表裏に2枚のnanoSIMカードを装着する仕様で、eSIMには対応していない。同じシャオミ製端末でも同時期に発売された普及モデル「Redmi Note 13 Pro+ 5G」などがeSIMに対応していることを考えると、やや残念な印象が残る。

Wi-FiはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be(2.4GHz/5GHz/6GHz)に対応する。これらのうち、IEEE 802.11beは「Wi-Fi 7」とも呼ばれ、理論値としては最大46Gbpsの高速通信を可能にする。IEEEでの正式な策定は年末とされているが、今後、「Wi-Fi 6」や「Wi-Fi 6E」に続く規格として、普及が期待されている。Bluetooth 5.4に対応し、コーデックは標準的なSBC/AACなどに加え、米QuallcommのaptX/aptX HD/aptX Adaptiveに対応するほか、LDACとLHDC 5.0にも対応する。

衛星を利用した位置情報の測位機能は、米GPS、欧州Galileo、露GLONASS、中国BeiDou、印NavICに対応する。日本のQZSS(みちびき)については、スペック表に表記されていないが、GPS関連アプリで確認すると、信号を受信できており、対応しているようだ。ちなみに、米GPS、欧州Galileo、日QZSSはいずれも複数チャンネル対応となっている。

また、冒頭でも触れたように、「Xiaomi 14 Ultra」はグローバル向けモデルをベースにしているため、FeliCaは搭載されておらず、おサイフケータイの各サービスは利用できない。ただし、各社が提供するコード決済は通常通り、利用できるうえ、一部のクレジットカードは「NFC Type A/B」のみをサポートした端末のGoogle Payに登録でき、VISAタッチ決済対応店舗などでの決済に利用できる。

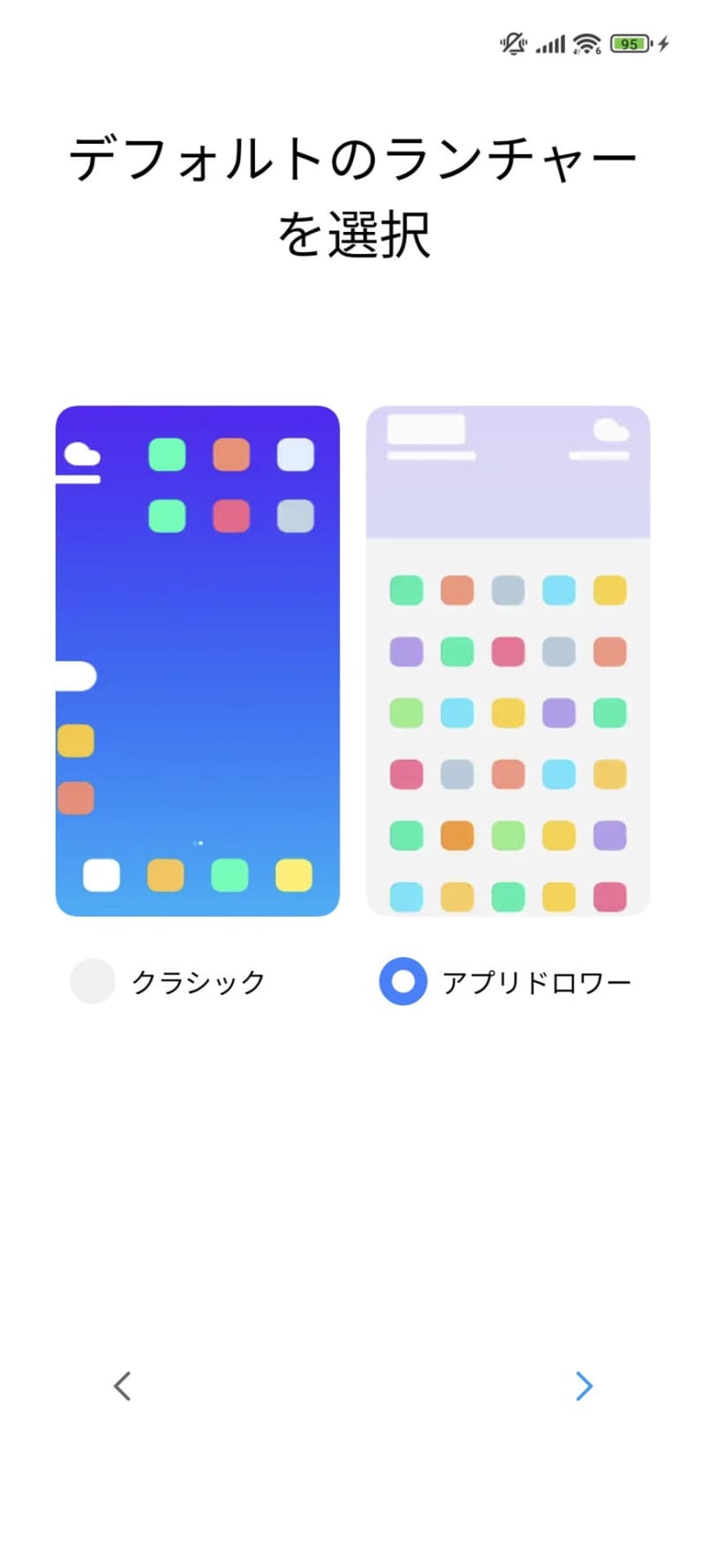

プラットフォームはAndroid 14ベースの「Xiaomi Hyper OS 1.0.7」を搭載する。これまでのシャオミ製端末ではAndroidベースの「MI UI」が搭載されてきたが、他製品との統一などもあって、今後は「Xiaomi Hyper OS」という名称が使われる。Google Playなどは従来通り、利用できるほか、日本語入力にはAndroid標準の「Gboard」が搭載される。ユーザーインターフェイスとしては従来の「MI UI」の流れを継承しており、デフォルトのランチャーで「アプリドロワー」を選択すれば、ホーム画面から上方向にスワイプして、アプリ一覧を表示する仕様になる。

少し気になるのは右上から下方向にスワイプしたときに表示されるコントロールセンター(クイック設定パネル)で、「機内モード」や「ライト」などの各機能はアイコンのみが表示され、キャプションが何も表示されないため、最初は何のアイコンなのかがわからない。アイコンの並べ替えはできるが、キャプション表示の有無を設定する項目はない。「Pixel」シリーズをはじめ、ほとんどのAndroidスマートフォンはボタンにキャプションを表示したり、各ボタン内に文字を表示する仕様が一般的であることを考えると、少なくともコントロールセンターだけはあまりいいユーザーインターフェイスとは言えないだろう。

ライカ共同開発のクアッドカメラを搭載

今回の「Xiaomi 14 Ultra」で注目されるのは、やはり、ライカと共同で開発されたカメラということになるだろう。背面には大きなカメラ部が搭載されており、そこに4つのカメラが内蔵されている。

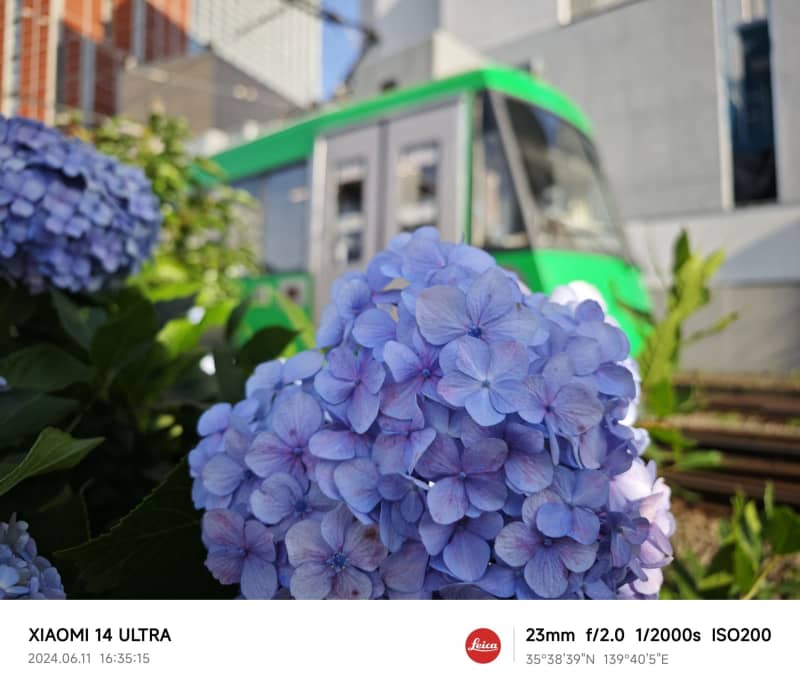

まず、縦向きに持ったときの背面左上に位置するのがソニー製1型5000万画素イメージセンサー「LYT900」を採用したメインカメラ(23mm相当)で、F1.63~F4.0の無段階可変絞りに対応する。これまでの多くのスマートフォンに搭載されるカメラでは、広角や超広角、望遠など、それぞれのカメラごとに絞り値が決まっており、これを画像処理によって、露出を上下させることで、背景のボケを強調したり、細部まで鮮明に写るように画像を生成してきた。これに対し、「Xiaomi 14 Ultra」のメインカメラは無段階に絞りを変えられるため、撮影者の意図に合わせた露出で写真を撮影できることになる。また、6枚羽根の絞り設計を採用しているため、強い光源を背景にしたような写真を撮ると、光が筋状に拡がるような向上写真も撮ることができる。

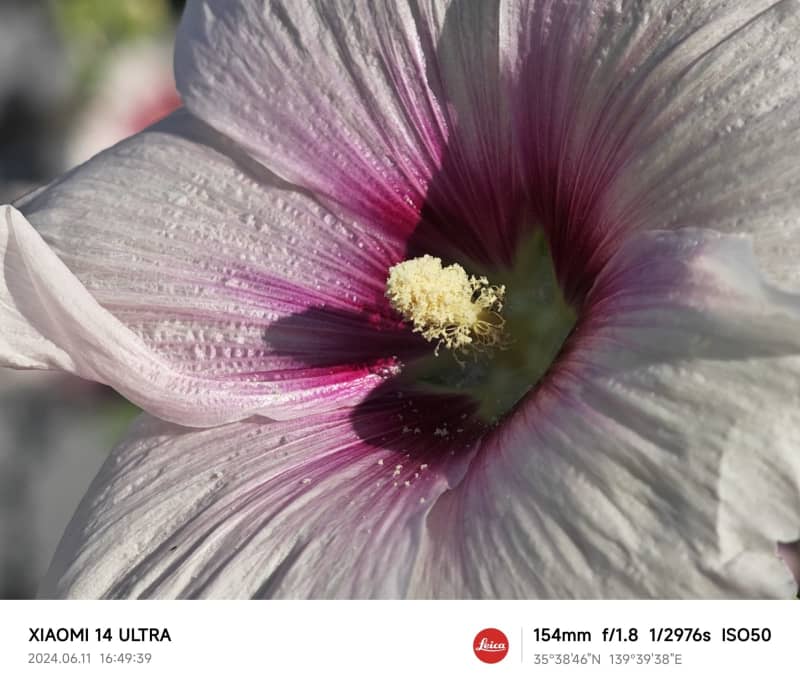

メインカメラの真下にあるのがソニー製5000万画素イメージセンサー「IMX858」を採用した超広角カメラ(12mm相当/F1.8)で、122度の超広角撮影に加え、5cmのマクロ撮影にも利用できる。縦向きに持ったときの背面右上に位置するのが同じくソニー製5000万画素イメージセンサー「IMX858」を採用した望遠カメラ(75mm相当/F1.8)その真下にレイアウトされているのがソニー製5000万画素イメージセンサー「IMX858」を採用したペリスコープカメラ(120mm/F2.5)となっている。

これら4つのカメラを組み合わせることで、12mm~240mmまでの6つの焦点距離をカバーした撮影が可能で、マクロについても超広角カメラで5cm、望遠カメラで10cm、ペリスコープカメラで30cmのマクロ撮影を可能にする。

撮影モードについては「写真」「ポートレート」「ビデオ」「映画」「プロ」「ドキュメント」「もっと見る」が標準で設定されており、「もっと見る」にはピクセルビニングを使わない「50MP」、「夜景」、「長時間露光」、「スーパームーン」などの撮影モードも登録されている。「もっと見る」に登録されている中で、デジタルカメラのユーザーやプロのカメラマンなどから評価を得ているのが「ファストショット」と呼ばれるモードで、レンズの焦点距離(23mm/28mm/35mm/50mm/85mm/135mm)を選び、撮影距離を固定して撮影することができる。主にストリートスナップなどに適しているとのことなので、カメラを趣味としているユーザーにはぜひ、試して欲しいモードと言えそうだ。

また、ライカのテイストを活かすイメージングプロファイルとして、「Leica Authentic Look」と「Leica Vibrant Look」という2つのスタイルが用意されており、カメラ起動時の右上(縦画面時)のアイコンをタップして、切り替えることができる。「Leica Authentic Look」は自然な色やくっきりとした陰影、リアルなコントラストを再現するプロファイルで、画像の中心部と四隅の光量落ちを抑えることで、ライカのSUMMICRONレンズで撮影したような写真に仕上げられるという。もうひとつの「Leica Vibrant Look」はシャオミが持つスマートフォン撮影のノウハウとライカの画像美学が融合したモードとされており、鮮やかでリアルな色彩の写真を撮影できるとしている。

撮影した写真は[ギャラリー]アプリで閲覧したり、編集することができる。Googleの[フォト]アプリもインストールされており、Googleフォトに写真や動画をバックアップすることもできる。[ギャラリー]アプリの編集では[作成]を選ぶと、[Leica透かし][消しゴム][ボケ][空]などの編集機能が利用できる。[消しゴム]は「Pixel」シリーズなどでもおなじみの背景に写り込んだ人物などを消す機能だが、人物だけでなく、建物などのオブジェクトや食べ物の影なども消すことができる。[ボケ]も単純に背景をぼかすだけでなく、放射状や回転、八角形などのエフェクトでぼかしたり、背景の光源をハート型や星型にするなど、多彩な効果を加えることができる。さらに、写真に写し込んだLeica透かしも[ギャラリー]アプリの[作成]メニュー内でオン/オフができるなど、細かいところの機能も充実している。

「Xiaomi 14 Ultra」をデジタルカメラ化できる「フォトグラフィーキット」

冒頭でも触れたように、シャオミでは国内向けに発売された「Xiaomi 14 Ultra」を購入すると、「Xiaomi 14 Ultra フォトグラフィーキット」(2万2000円)をプレゼントするキャンペーンを実施している。筆者はXiaomi公式ストアで予約購入したが、「Xiaomi 14 Ultra」と「フォトグラフィーキット」がセットで送られてきた。

「フォトグラフィーキット」には端末本体に装着するレザー調ケース、デコレーションリング、67mmフィルターアダプターリング、写真撮影グリップ(カメラグリップ)、ハンドストラップ、取扱説明書が含まれる。レザー調ケースは一般的なTPUケースなどに比べると、少ししっかりした作りで、端末本体を保護してくれ、デコレーションリングやフィルターアダプターリングを装着できる。デコレーションリングはレザー調カバーのカメラ部の外周に装着する構造で、オレンジのデコレーションリングを装着すると、目を引く。

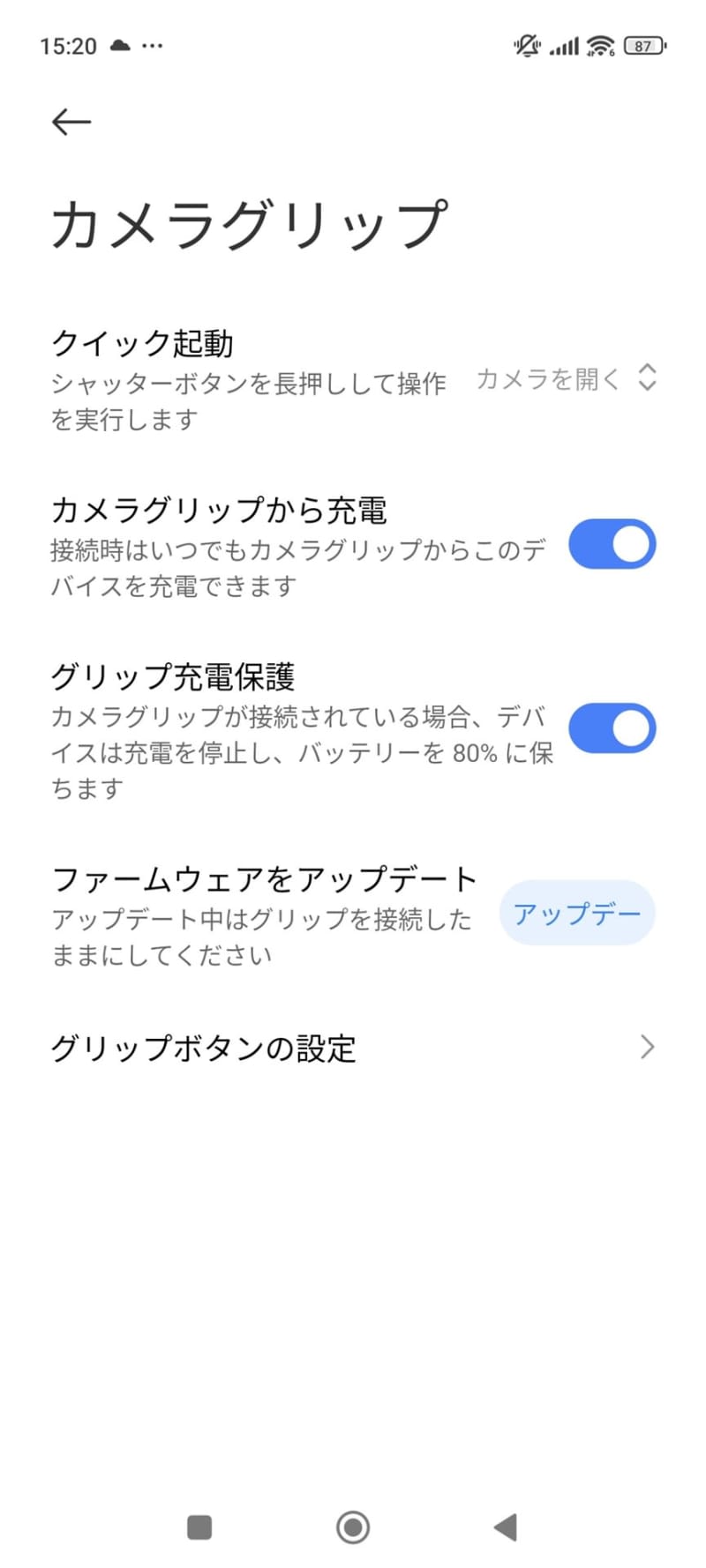

「フォトグラフィーキット」でもっとも重要なのがカメラグリップで、レザー調ケースを装着した本体の下部側をさし込むように装着する。カメラグリップの上部には、2段シャッター、ズームレバー、カスタムダイヤル、録画ボタンが備えられ、内部には1500mAhのバッテリーが内蔵される。端末にカバーとカメラグリップを装着すると、外観はほぼデジタルカメラになる。シャッターボタンを長押しすると、カメラが起動し、シャッターの半押しで被写体にピントを合わせ、シャッターを押し込んで撮影する。もちろん、ズームレバーを操作すれば、ズームイン/ズームアウトができ、カスタムダイヤルで明るさを変更する操作も可能だ。つまり、「フォトグラフィーキット」を装着すれば、外観だけでなく、使い勝手の面でも「Xiaomi 14 Ultra」をデジタルカメラ化できるわけだ。

カメラグリップに内蔵されているバッテリーは、端末本体に給電できるが、実際にはカメラグリップ内のバッテリー残量があっという間になくなってしまうため、端末本体に給電する設定はオフにしておく。ちなみに、カメラグリップを装着した状態では、カメラグリップの側面にあるUSB Type-C外部接続端子に電源アダプターを接続すれば、端末本体とカメラグリップを順に充電できる。

「Xiaomi 14 Ultra」に「フォトグラフィーキット」を装着すると、デジタルカメラ化できるのは楽しいが、重量はカメラグリップが約70g、レザー調カバーが約20gなので、端末本体と合わせると、300gを超える重さになってしまう。スマートフォンとして考えると、かなりのヘビー級ということになるが、コンパクトデジタルカメラのサイズ感を考えると、十分に持ち歩けるサイズという見方もできる。市販のカメラケースやスマートフォンポーチなどを利用して、上手に持ち歩きたいところだ。

ライカの「画作り」が楽しめるデジタルカメラ超えのスマートフォン

スマートフォンのカメラに何を求めるか。かつては暗いところで撮影したとき、機種によっては真っ暗で何も写らないといったこともあったが、この十数年、各社がカメラ性能を追求したことにより、普及価格帯のモデルでもある程度のクオリティの写真や動画が簡単に撮影できるようになりつつある。

その一方で、SNSを介したコミュニケーションが活発になってきたことで、より雰囲気のあるエモーショナルな写真や動画に対するニーズが高まっており、写真編集アプリなどに対する注目度も高い。

そんな中、ドイツの老舗光学機器メーカーであるライカは、これまでファーウェイやシャープと共に、「Leica」の名を冠したスマートフォンやライカ監修のカメラを搭載することにより、ライカならではの「画作り」を提案してきた。そこに新たに加わったのが今回発売された「Xiaomi 14 Ultra」ということになる。

「Xiaomi 14 Ultra」に搭載されるカメラは、ライカとの共同開発によって実現されたもので、無段階可変絞りやペリスコープカメラなどのメカニズムだけでなく、「Leica Authentic Look」と「Leica Vibrant Look」といったイメージプロファイル、ストリートフォトに適した「ファストショット」など、実際の「画作り」に欠かせないソフトウェアや機能も充実しており、シャオミとライカがそれぞれ持つノウハウや技術を融合させることにより、スマートフォンのカメラを新しいステージへ進化させている。国内では購入者にプレゼントされる「フォトグラフィーキット」もユニークな取り組みで、スマートフォンをコンパクトデジタルカメラとして活用したいユーザーには、非常に魅力的なキャンペーンと言えるだろう。

現在、「Leica」の名を冠したスマートフォンとしては、今回の「Xiaomi 14 Ultra」のほかに、シャープの「AQUOS R8 Pro」や「AQUOS R8」、ライカの「Leitz Phone 3」が国内で販売されているが、筆者が試用した限りでは、それぞれにキャラクターが違うように見受けられた。筆者はカメラが専門でないので、あくまでひとつの解釈として受け取っていただきたいが、「AQUOS R8 Pro」などは1インチ(1.0型)イメージセンサーの性能を引き出し、高画質なクオリティの高い写真を撮る方向を重視しているのに対し、これをベースに開発された「Leitz Phone 3」は、「Leitz Looks」という撮影モードを搭載することで、誰もが簡単にライカらしい「画作り」の写真を撮影できるようにしている。

これらに対し、今回の「Xiaomi 14 Ultra」は無段階可変絞りやイメージングプロファイル、ファストショットなど、撮影時に活用できるメカニズムや機能、ソフトウェアを充実させることにより、ユーザーが撮影時にさまざまな設定を変更し、自分ならではの写真や動画の撮影を楽しむという、カメラ本来の可能性を追求する方向性が見受けられる。「Leitz Phone 3」の「Leitz Looks」のような手軽さはないが、いろいろな設定値を変更しながら、自分好みの写真に仕上げていくような印象だ。裏を返せば、余計なことを考えずに単純に撮るだけなら、「Leitz Looks」の方が「エモい写真」を撮ることができるかもしれない。

「Xiaomi 14 Ultra」については本誌をはじめ、僚誌「デジカメ Watch」や「Impress Watch」など、多くの媒体でレビュー記事が掲載されているが、これまでのファーウェイ製端末やシャープ製端末に比べ、どちらかと言えば、プロのカメラマンやカメラにこだわりや知識を持つユーザーに高く評価されており、ごく一般的なスマートフォンのユーザーからは「へー。ライカって、あのカメラの? スゴいね……」というライトな反応が返ってくることが多い印象だ。このあたりがスマートフォンのカメラの難しいところで、どちらの反応が好ましいとは言えないが、ある程度、カメラに対する知識を持つユーザーの方が「Xiaomi 14 Ultra」の楽しさや面白さを見つけやすいようだ。もちろん、「Xiaomi 14 Ultra」を足がかりに、カメラに興味を持ち、画作りを考えながら撮影するカメラを体験してみたいというユーザーにもおすすめできるスマートフォンと言えるだろう。

コンパクトデジタルカメラも選択肢が少なくなっている中、「Xiaomi 14 Ultra」はこれまでのカメラを趣味とするユーザーのニーズを満たすだけでなく、新しいユーザーにも拡がりが期待できる一台に仕上げられている。ぜひ、店頭で手に取り、「Leica」が描くカメラの世界に足を踏み入れつつ、優れたコストパフォーマンスを持つシャオミ製端末のポテンシャルも実感していただきたい。