「建設業の就業者数の減少は著しい。新技術・新工法を現場に実装し、生産性を高めることは何よりも望まれる」。日本建設業連合会(日建連、宮本洋一会長)の風間優公共工事委員長は現場の生産性向上の必要性を強い言葉で訴えた。働き方改革の達成と同時に建設業が克服しなくてはいけない課題が、BIM/CIMの活用をはじめとする現場の生産性向上だ。一方、日建連がまとめたデータはBIM/CIMの活用について受発注者双方の意識の低さを示している。

日建連が2023年11月に実施した調査によると、全発注機関の1498現場のうちBIM/CIMの活用率は27%と3割を下回る。国土交通省直轄工事は約半数の現場で活用があったものの、国交省以外の現場は1~3割にとどまった。

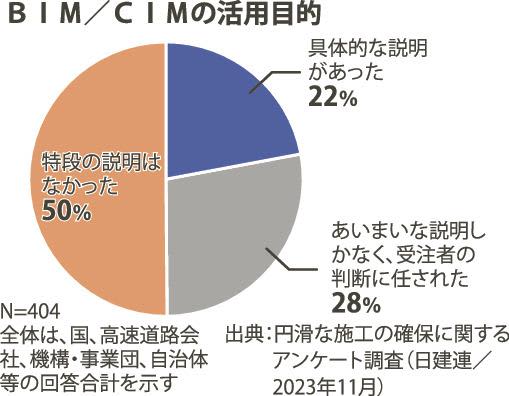

生産性向上に当たっての問題は活用率の低さだけではない。BIM/CIMを活用した404現場では、その活用目的について「特段の説明はなかった」が50%を占めた。

日建連と各地方整備局による意識調査では、BIM/CIM活用の課題として「受発注者双方のBIM/CIMへの理解度にばらつきがある」という指摘も上がった。「BIM/CIMを単なる3Dモデルだと捉えている人もいる」(日建連)。調査・測量から設計、施工、維持・管理まで一連の工程でデータ連携し、各工程の関係者が情報を共有するという目的の理解が不十分のようだ。

発注者側も同様の問題意識を持っている。九州整備局の笠井雅広企画部長は「BIM/CIM活用が義務化されたからではなく、生産性向上という目的を意識して活用することが重要だ」と指摘。九州・沖縄ブロックでの土木部長会議などでBIM/CIM活用の取り組みを説明していると現在の取り組みを報告した。

生産性の向上には新技術やDXの現場実装も急がれる。東北整備局は23年度に「東北インフラDX人材育成センター」を設置。技術者向けのDX体験会などを通じて現場のDX活用を後押ししている。北海道開発局は24年度、遠隔臨場による工事検査を試行から本格実施へと拡大した。

日建連の木村普公共契約委員長は「何も策を講じなければ建設業全体の生産キャパはシュリンクしていく」と危機感を募らせる。「(新技術の実装には)ロングスパンになるが、受発注者共同で取り組みを推進したい」と協力を呼び掛ける。