梅雨に入り、ぐずついた天気となっていますね。

梅雨時のシトシト雨を降らせる雲は「乱層雲」と言います。今回は、乱層雲の特徴やでき方についてお話しします。

乱層雲の特徴

乱層雲とは、雲を10種類に分けた「十種雲形」のひとつで、雨や雪を降らせることの多い雲です。形状はほとんど一様でムラの少ない層状の雲となっていて、空の広い範囲を覆い、暗い灰色の雲で、太陽を隠してしまうほどの厚さがあります。

持続的に雨や雪を降らせるため、「雨雲」または「雪雲」と呼ばれる一般的な雲です。

雲底は低く、この雲がかかると、周囲は薄暗くてどんよりしたくもりや雨の天気となります。

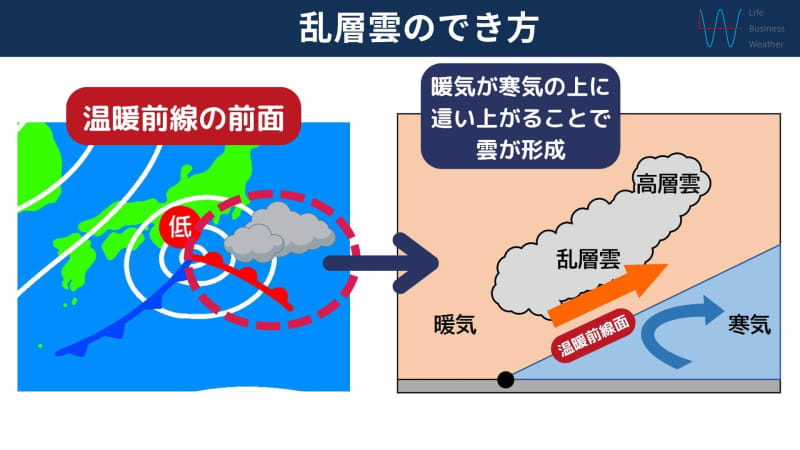

乱層雲のでき方

乱層雲ができる主な要因は、低気圧や温暖前線の前面や停滞前線の周辺で暖かい空気が冷たい空気に乗り上げることで、空気が冷却されて水蒸気が凝結するためです。乱層雲が形成されると雨を降らせますが、雨の特徴は強度が弱く、シトシトと広範囲で降り続きます。

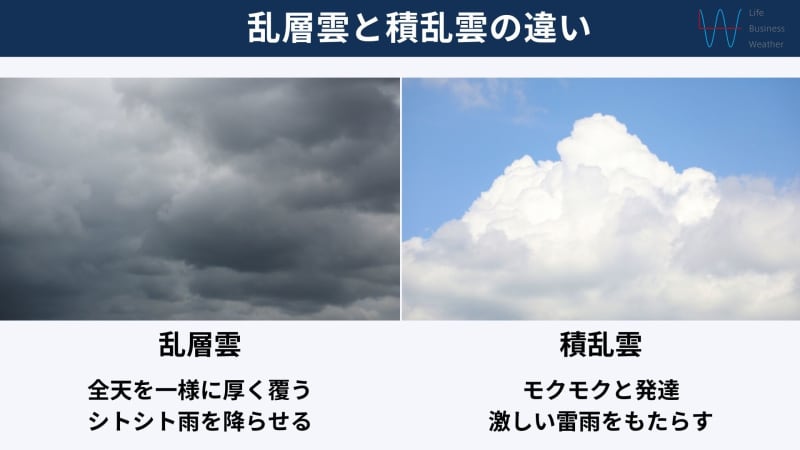

乱層雲と積乱雲の違い

乱層雲のほかに、雨を降らせる代表的な雲が、「積乱雲」です。

積乱雲は寒冷前線の後面にでき、鉛直方向にモクモクと発達した雲です。乱層雲は広く雨を降らせるのに対し、積乱雲は狭い範囲に激しい雨を降らせます。雷を伴うこともあるため、「雷雲」とも呼ばれます。

雨の降る長さは、乱層雲が長い時間雨を降らせるのに対し、積乱雲は短時間に強い雨や激しい雨を降らせます。ただ、台風や発達した低気圧、前線周辺で積乱雲が発生する場合は、大雨が長時間続き、災害をもたらすこともあります。

これから7月に入り梅雨末期になると、梅雨前線付近や前線の南側で積乱雲が発達しやすく、大雨に注意が必要な時期となります。また、梅雨が明けて夏になると、「入道雲」や「かなとこ雲」などの巨大な積乱雲ができやすく、ゲリラ豪雨や大雨災害、落雷に注意が必要です。

夏の雲の種類と特徴については、こちらのコラムでお話ししています。

「夏の雲の種類と特徴 入道雲やわた雲、危険をもたらす雲とは?」

https://sorakura.jp/20230720101-2/

〈参考資料〉

気象庁「気象観測の手引き」第11章 雲

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kansoku_guide/tebiki.pdf