転職サービスのウェブサイトなどを見ると、転職に成功するのは20代後半~30代前半がもっとも多いとのことです。新卒で働き始めてから約10年、社会人として経験を積んだからこそ見えることも多く、自分自身のキャリアプランを考え直す時期なのかもしれません。

そのような時期は、ともすると経済的にも不安定になりやすいものですが、上手に乗り越えている人が多いようです。人生の選択には、経済的なバックアップも必要。つまり働く力と貯蓄です。そして、支出のコントロールも大切です。

今回は、都内で暮らす30代独身男性の収入、貯蓄、生活費についてみていきます。

東京都の男性の平均年収は、30~34歳は約421万円、35~39歳は約470万円

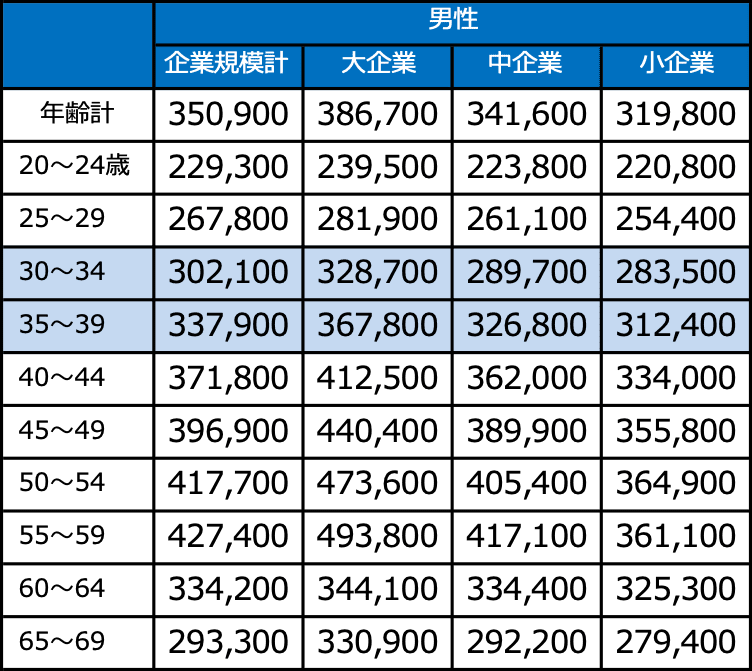

厚生労働省「2023年賃金構造基本統計調査」によれば、企業の規模によって賃金の違いがあります。全体的に、企業規模が大きいほど賃金が高くなる傾向にありますが、全ての企業規模を合計した場合の男性の平均月収は、30~34歳で30万2100円。35~39歳で33万7900円です。

<年齢階級別・性別・企業規模別賃金(月)>

厚生労働省「2023年賃金構造基本統計調査」を元に筆者作成

詳しく見ていくと、企業規模による違いは働き始めの20代前半の時から差があります。20代の頃はあまり大きくないと思われる差ですが、30代になると月あたり約4~5万円もの差に広がります。さらに、大企業では福利厚生が充実している企業が多く、住宅手当や家賃補助などは家計にも大きな影響があります。

そして、その後の50~59歳のピークまでの増加率にも違いがあり、その差が徐々に広がっていきます。そして、ピークから後の69歳までにはぐっと減少していきます。

このような収入の変化を踏まえ、ライフプランは大きな視野から考えていくことが大切になります。しかし、これは決して「数年後には給料アップ間違いなしだから、将来のために何もしなくていい」、ということではありません。

確かに平均ではこのような数字ですが、年功序列による収入アップは減っていく傾向にあり、成果主義や同一労働同一賃金の導入などにより、会社への貢献度などで収入が決まっていくようになります。

今後は各方面でDX化が進み、そのための人材ニーズはますます高まりそうです。現状よりも転職が促進されることが予想され、失業保険の制度見直しがなされるのもそのひとつでしょう。

2023年8月には、失業保険の基本手当の最低額や上限額がアップして、受け取れる金額を増やすことにつながりました。

また2025年には、自己都合による退職時に、失業保険を受け取れるまでの期間が短縮される見込みです。現在は、自己都合退職の場合には、手続きから受け取るまでに2カ月かかりますが、1カ月に短縮されるというものです。

転職はしやすくなりますが、そのぶん将来のための貯蓄やスキルアップに必要な自己投資は、今後ますます必要性を増してくると思われます。

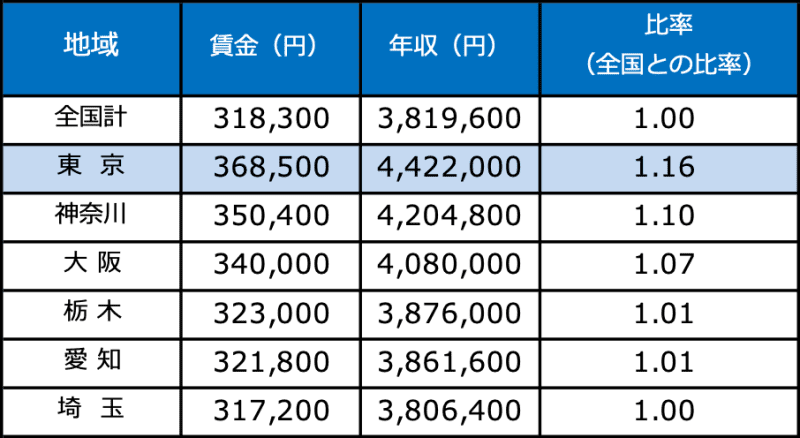

さて、同調査によれば、東京都の賃金は全国平均の約1.16倍と高い水準です。賃金の高い都府県は、以下神奈川、大阪、栃木、愛知、埼玉、と続きます。

これら6都府県が、全国水準以上の賃金です。

<都道府県の平均賃金(月) 上位都府県>

厚生労働省「2023年賃金構造基本統計調査」を元に筆者作成

東京都の30~34歳男性の平均年収は、全国平均の1.16倍と計算すると約421万円、35~39歳では約470万円になります。月の手取りにすると、それぞれ約28万5000円、約31万9000円となります。

ここ数年の傾向を見てみると、東京と地方との格差は少なくなってきています。

また、賃金水準の高い都府県に、栃木県が入ってきたことは大きなトピックでしょう。栃木県は、長らく不人気県のイメージでしたが、2023年のLRT(次世代型路面電車システム)の導入など、明るい話題が多かったことも影響しているのではないでしょうか。

これからの働き方、暮らし方を考えるうえで、東京にこだわらない人も増えると感じました。

30代独身男性は、貯蓄を1カ月5万円以上

これだけの手取りがあれば、それなりにゆとりのある生活も充分可能です。では、30代独身男性は、どのようなことにお金を使っているのでしょうか。

NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューションの調査によれば、30代独身男性は貯蓄を1カ月5万円以上しているという結果でした。

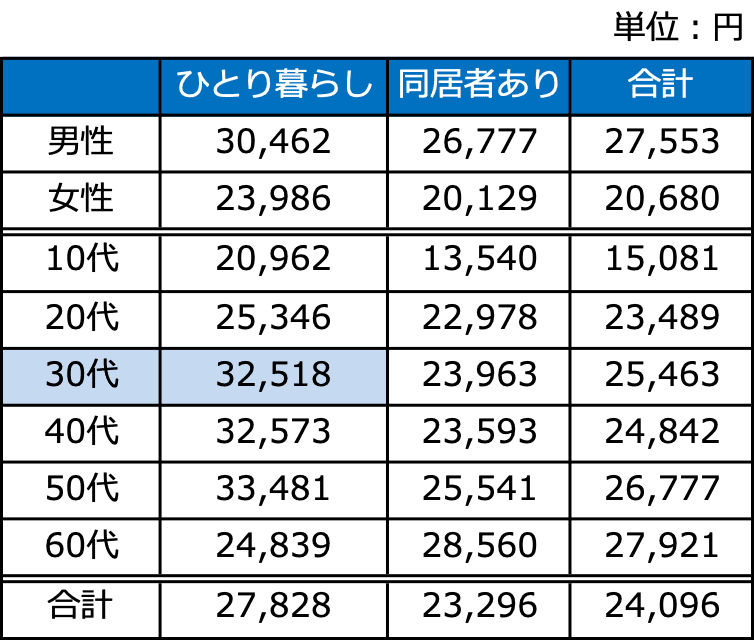

この調査は、2018年6月25~26日にインターネットを通じて男女2006名を対象に行われた、「消費者の自由裁量所得と使途の状況に関する調査」です。自由裁量所得、つまりお小遣いのことですが、全世代の平均は1カ月あたり約2万4000円でした。男性のほうが女性より約7000円多く、一人暮らしの人は同居者がいる人よりも約4500円多くなっています。

<性別・居住型別/世代別・居住型別 自由裁量所得の平均値(月)>

NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション「消費者の自由裁量所得と使途の状況に関する調査」を元に筆者作成

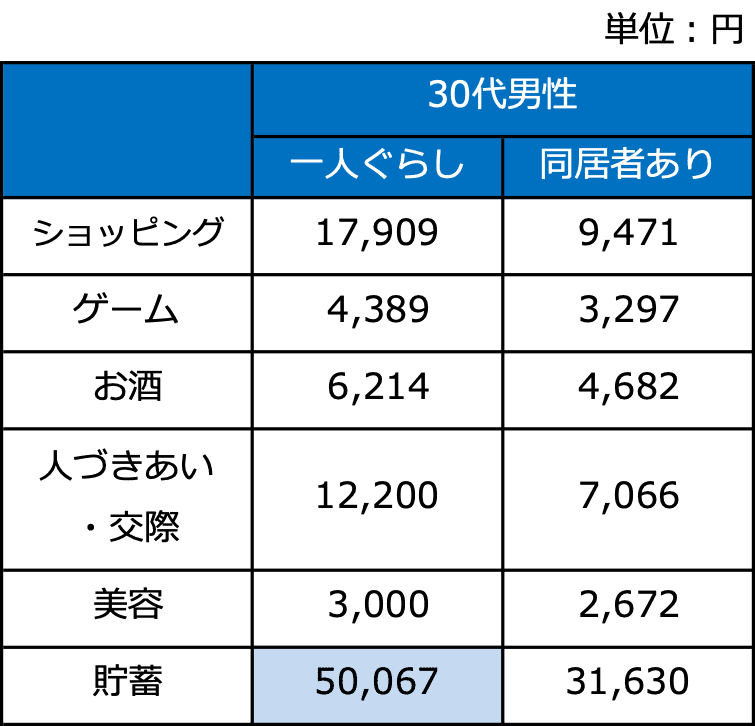

1カ月あたりの平均支出金額を性別・世代別で注目した場合、男性の3世代以上で平均支出額が全体の合計平均よりも多かった項目は、ショッピング(30代、40代、60代)、ゲーム(10代、20代、30代、40代)、お酒(40代、50代、60代)、人づきあい・交際(30代、40代、50代)、貯蓄(30代、40代、60代)の5項目でした。では、30代の支出額はそれぞれいくらでしょうか。

<1カ月あたりの平均支出額>

NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション「消費者の自由裁量所得と使途の状況に関する調査」を元に筆者作成

一人暮らしの支出額としては、ショッピングや、人づきあい・交際費が多く、さらに貯蓄が5万円以上という結果でした。

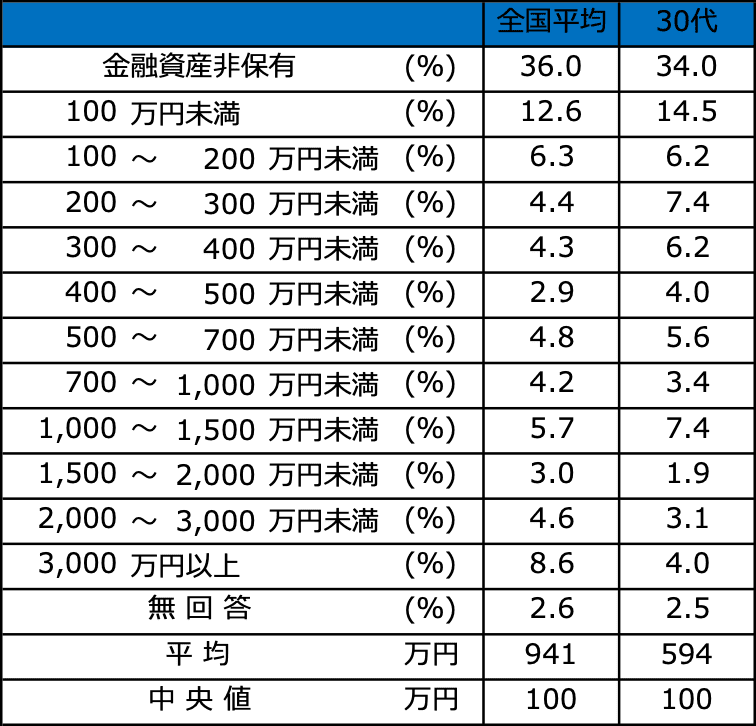

30代独身の平均貯蓄額は約594万円。そのうち48.5%が貯蓄100万円未満

月5万円の貯蓄を10年続けたとすると、単純計算で5万円×12カ月×10年となり合計600万円です。では、実際にそのくらい貯めている人はどのくらいいるのでしょうか。金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯調査2023年)」によれば、30代独身の平均貯蓄額は約594万円です。

そのうち、貯蓄ゼロが34.0%、100万円未満が14.5%になっており、あわせて48.5%、つまり約半数が、貯蓄0~100万円未満です。30代独身の貯蓄がある人だけで計算した平均貯蓄額は912万円なので、貯蓄のある人とない人との差が大きくあるということがわかります。

それでも、2018年以降の調査と比べると、貯蓄している方の割合や貯蓄金額はアップしています。多くの人が貯蓄を増やしていることがわかります。

<金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む)>

金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯調査2023年)」を元に筆者作成

病気やケガなどの万一の時には、公的な社会保障がありますが、条件に合わない場合には保障されません。また、手続きは自分でしなくてはならず、手元にお金が払い込まれるまで時間がかかる場合もあります。いざという時のために、月の収入の6カ月分程度は緊急予備資金としてプールしておきましょう。

30代独身男性の生活費は、1カ月平均17万5000円

さて、貯蓄をするためには生活費のやりくりは欠かせません。30代独身男性の、1カ月の平均生活費はいくらでしょうか。総務省「2023年家計調査」によると、仕事をしている男性単身者の1カ月平均支出は約17万5000円です。

そのうち、東京等の首都圏では家賃が大きな支出になります。公益財団法人不動産流通推進センターがまとめた「2023不動産統計表」によれば、東京の賃貸マンションの家賃相場は上昇傾向にあり、2023年9月の調査では、ワンルームの家賃平均は7万6765円(6万5754円~8万7269円)、1LDK~2DKの家賃平均は8万8171円(7万6069円~10万2194円)となっています。

家賃7万7000円のワンルームマンションなら、月の手取り30万円のほぼ25%ですから、無理のない部屋選びといえるでしょう。1カ月の消費支出の割合は、両調査をもとにして考えてみると、次のようになります。光熱費は昨今のエネルギー高騰と円安の影響を受けて、以前より高めになっています。

<大都市の消費支出平均額(1カ月、円)>

総務省「2023年家計調査」および不動産流通推進センター「2023不動産統計表」を元に筆者作成

月の手取りが、30~34歳で28万5000円、35~39歳で31万9000円でしたから、それぞれ11万円、14万4000円の黒字になります。黒字分は、消費ではない支出にあてることで、将来に向けて資産形成をすることができます。

消費支出以外の支出とは、貯蓄や投資、生命保険や医療保険の保険料、ローンの返済などのことです。貯蓄だけではなく株式や投資信託などの投資を取り入れていくことは、今後の資産形成のためには必要になってくるでしょう。投資はインターネットの証券会社で、100円からでも可能。ぜひ若いうちから投資を経験することをオススメします。

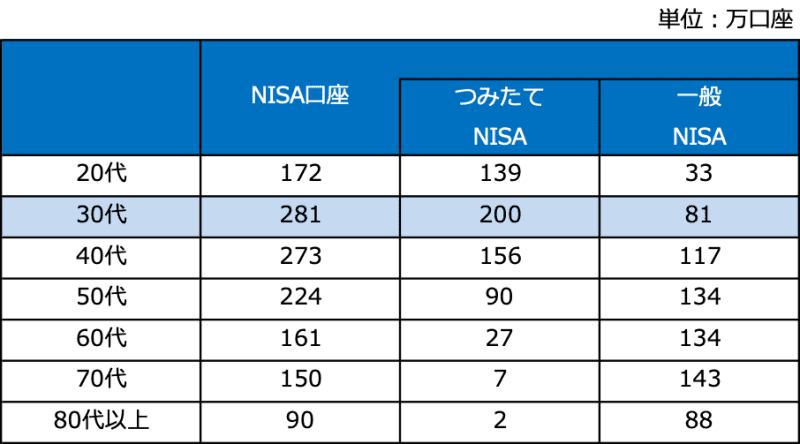

実際に、30代で投資をしている人は増えています。日本証券業協会「NISA口座開設・利用状況調査結果 (2023年9月30日現在)について」によれば、2023年9月時点のNISA口座数は、30代が281万口座ともっとも多くなっています。

その内訳は、つみたてNISAが200万口座、一般NISAが81万口座です。

<年代別NISA(一般・つみたて)口座数>

日本証券業協会「NISA口座開設・利用状況調査結果 (2023年9月30日現在)について」を元に筆者作成

税制優遇のあるNISA・つみたてNISAは、おトクなうえに少額で続けられるとあって、ここ数年で始めた人が少なくありません。さらに2024年からは新しいNISAが始まり、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円と、ますます投資がしやすくなりました。

特に、30代は若い年齢であるメリットをいかして、長期運用に適したつみたて投資がおススメです。つみたて投資枠で投資できる金融商品は、リスクがおさえられている特徴があるので、投資初心者でも比較的安心して投資ができることも見逃せません。

調査結果からも、30代は「まずはつみたて投資から」、というスタイルが見えています。

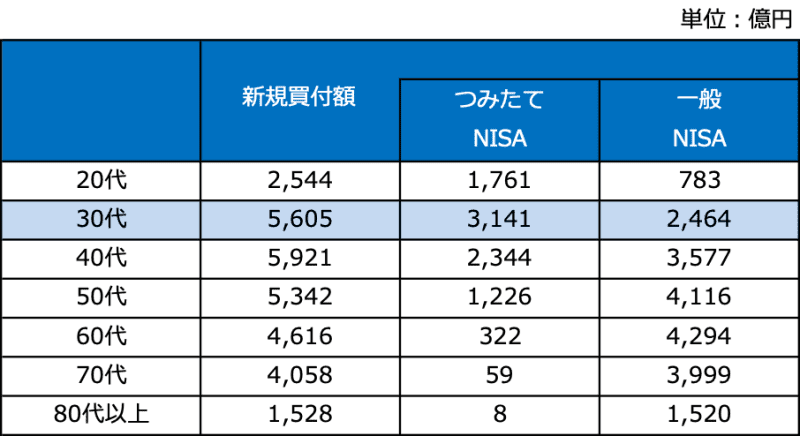

つみたてNISAには3141億円、一般NISAには2464億円の新規買い付けがなされています。

<年代別NISA(一般・つみたて)新規買付額>

日本証券業協会「NISA口座開設・利用状況調査結果 (2023年9月30日現在)について」を元に筆者作成

2024年から新NISAになりましたが、今後もこの傾向は継続するでしょう。

投資はある程度のリスクをとることで、貯蓄よりも大きなリターンを得られる可能性がメリットのひとつ。小さな損失は、30代なら十分取り返せる時間があるはず。投資と貯蓄を組み合わせて資産づくりを始めるには、30代はよいタイミングなのではないでしょうか。

「私、同年代より貯蓄が上手にできていないかも…」お金の悩みを無料でFPに相談しませんか?[by MoneyForward]