一級建築士で模様替えアドバイザーのしかまのりこ氏いわく、「狭くて動きにくい部屋」には共通点があるそうです。それは、部屋の真ん中に“あるもの”が置かれていること。その“あるもの”とはいったいなんなのか、しかまのりこ氏の著書『狭い部屋でも快適に暮らすための家具配置のルール』(彩図社)より、具体的にみていきましょう。

部屋の真ん中に決して置いてはいけない“あるもの”

部屋が狭く、動きにくいという悩みを訴える方の部屋を拝見してみると、ソファなどの大きめの家具を、部屋の真ん中に置いてしまっている場合が多くありますが、この配置は部屋を広く見せたいなら避けるべきです。

部屋を移動する際に、動線同士がぶつかったり、または家具などの障害物にぶつかると、当然ですがとても不便です。とくに、広くない部屋の真ん中にソファなどの大きな家具を置くと、部屋の中を移動する動線がソファにぶつかります。

スムーズに部屋を動くためには、毎回、このソファを避けて移動しなくてはなりません。そのため、大変ストレスフルで動きづらい部屋に感じてしまうのです。

しかし、部屋が狭く感じられてしまう原因は、動線だけではありません。実はもう1つ、大きな原因があるのです。

部屋の真ん中は、”抜け感”をもたせる

部屋に入り、まず目に入る場所は部屋の中心部分です。この中心部分に大きめのソファが置いてあると、視線が自然とそこに集まってしまうため、視覚的に圧迫感を抱いてしまいます。

さらに、部屋のインテリアや窓から広がる風景の印象も薄らいでしまい、ソファの存在感が増し、より圧迫感を抱いてしまうため、実際より部屋が狭く感じてしまうのです。このことから、部屋を広く見せるには、部屋の中心部分に、視線の抜け感をもたせることが大切なのです。

ソファなどの大きめの家具は、壁に寄せるのが基本

このように部屋を動きやすく広く見せるためには、スムーズな動線の確保と、視線の抜け感が大切になってきます。

そのためには、ソファなどの大きめの家具は、動線がぶつかりやすく、また視界が遮られやすい部屋の真ん中には置かずに、壁ぎわなど、部屋の端に寄せることが基本となります。

部屋を動きやすく広く見せるための方法を、解決例で詳しく見ていきましょう。

【実例】捨てられない思い出のソファで、部屋が窮屈に感じる

[図表1]変更前のレイアウト① 出典:『狭い部屋でも快適に暮らすための家具配置のルール』(彩図社)より抜粋

[図表1]は都心マンションのLDKです。「捨てられない思い出のソファを置いていますが、部屋が窮屈に感じます」、というお悩みでした。

リビング・ダイニングの広さ10畳に対し、お持ちのソファが幅190センチ、奥行90センチと、すこし大きめのサイズです。そのソファを[図表2]のようにリビング・ダイニングの真ん中に設置していらっしゃいました。

[図表2]変更前のレイアウト② 出典:『狭い部屋でも快適に暮らすための家具配置のルール』(彩図社)より抜粋

そのため、キッチンやダイニングからリビングに移動する動線が、ソファとぶつかってしまいます。部屋の中心にソファがあるため、部屋のどこにいても、まずソファが視界に入ってしまいます。

ソファの存在感・圧迫感が強調されるため、せっかくのインテリアや窓からの景色がぼやけてしまい、部屋が実際より狭く感じられてしまいます。

ソファは視線に入りづらい壁面に移動することで“広見え”

そこで部屋を広くみせるためにソファの間違ったレイアウトを変更します。

まずソファを部屋の中心から、視線に入りにくく、また動線を遮らない壁面に移動します。ソファに合わせて、テレビはソファに対して平行に設置しなおします。

[図表3]変更後のレイアウト① 出典:『狭い部屋でも快適に暮らすための家具配置のルール』(彩図社)より抜粋

ソファにより分断されていたリビングとダイニングが、ソファを壁に寄せたことでスムーズにつながり、動きやすくなりました。

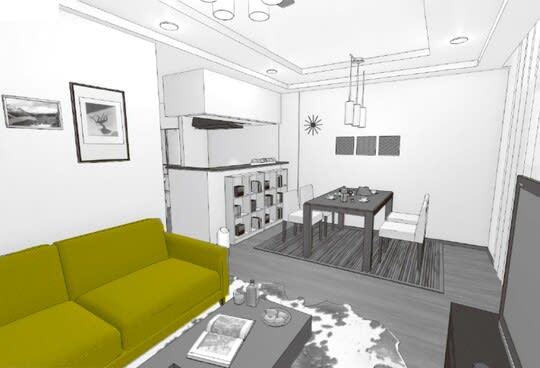

また[図表4]のように、部屋の中心部に視界の抜け感ができたことで、部屋が広く見えるようになりました。

[図表4]変更後のレイアウト② 出典:『狭い部屋でも快適に暮らすための家具配置のルール』(彩図社)より抜粋

大きめの家具を部屋の中心部に置かないだけで、部屋が動きやすく、スッキリ広く見えるという効果が期待できます。

しかま のりこ

COLLINO一級建築士事務所

一級建築士/模様替えアドバイザー