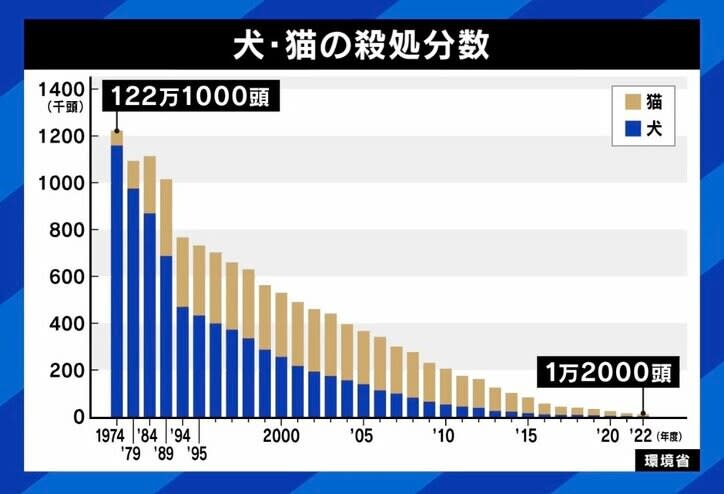

全国で2022年度に1万2000匹近くあった、犬と猫の殺処分。1974年の122万匹から年々減ってきたものの、なぜゼロにならないのか。その背景として指摘されているのが生体販売、つまりペットショップの店頭で商品として販売するスタイル。フランスでは今年から犬と猫の販売は禁止になった。

現状、どんなところに課題があるのか、ペットショップでの生体販売は禁止すべきなのか。『ABEMA Prime』で議論した。

■購入のハードル低い?保護動物の引き取りには厳しい条件も

ぎふ動物行動クリニック院長の奥田順之氏は、生体販売が悪と決めつけるべきではないという立場だ。「殺処分がなくならない理由と、ペットショップの存在とを直接つなげるのはミスリードだ。現状、保健所に殺処分されるのは、野犬あるいは野良猫のほうが多い。ペットショップで販売されて捨てられる子もいるが、割合としては少ない」と指摘。

一方で、店頭での展示販売については「変えていく必要がある」という。 「展示しているのは社会化期と呼ばれる時期だ。子猫だと9週くらいまで、子犬だと12週くらいまでにいろいろな経験をさせると、社会性が育まれて、人あるいは他の動物ともコミュニケーションがとれるようになっていく。だから問題行動も起こりづらくなるし、飼いやすい。しっかり管理しないといけない時期に、本当に展示する必要があるかという問題はあると思う」と述べる。

フランスでは、ペットショップでの犬・猫の購入禁止に加え、動物のショーケースでの展示禁止、一般人のネットでの犬・猫の販売禁止が法律で定められた。理由として、衝動買いを防ぐこと、動物の親離れが早すぎて人間に慣れず飼育放棄につながる懸念、毎年10万頭近いペットが捨てられる現状がある。ブリーダーからの購入、保護団体からの譲渡に限定される。

VetsBrain共同創業者であひるの保護団体の理事も務める細山貴嶺氏は「ペットビジネスがあることによって、動物のウェルビーイングになっている部分もあると思う。例えば、獣医療は畜産の動物たちを治すために始まった。そこから愛玩動物、伴侶動物になっていく中で、小動物向けにも発展した。あるいは製品やサービス、より良いペットフードなどは、むしろビジネスが入ることでできたと思う」との見方を示す。

一方、購入時のハードルは上げるべきだと指摘。保護動物の引き取り条件の例として、年齢制限(東京都は60歳以下)、単身世帯者には後見人が必要、家族全員の賛同、不妊・去勢手術を受けさせること、狂犬病予防接種を毎年受けさせること、講習会の受講、ペットが飼える住宅環境があること、経済的・空間的余裕があること、などがある。「NPOなどだと不幸な目にあった子たちを抱えていて、受け渡しの条件を出している。それはペットショップでも導入されるべきだと思う」とした。

AV女優・えろ屋の紗倉まなは、保護犬を飼っていると説明。「それこそ茨城の山奥にいた野犬だったし、安易な気持ちで飼うことを避けるためのハードルを高くすることには賛成だ。収入や住まい・間取り、散歩の頻度、サポートしてくれる人がいるかどうかなどかなり聞かれて、トライアル期間も設けられた上でOKが出る。保護犬もそういう厳しい条件なので、なぜペットショップでも導入されないのかとずっと思っている」と語った。

ネット掲示板「2ちゃんねる」創設者のひろゆき氏は「ペットショップの場合、餌代もかかるし、売れなかったら丸損。欲しい人がいるなら売りたく、相手が買える環境にあるかは無関係だろう。生体販売として儲かる構造上、これは仕方がないので、禁止する法律を作ればいいのではないか」との考えを述べた。

■日本では「飼育」と「繁殖」が分離?

日本では、「飼育」と「繁殖」が分離している現状があるという。奥田氏は「家庭の中で繁殖するのは稀で、みんなブリーダーがするものだと思っている。良い繁殖も悪い繁殖もあるが、チェックできない。適切な繁殖をしていても適切に評価されないから、コストを削ったほうが利益があがってしまうわけで、その構造が問題。繁殖が社会から分離してしまって、“別のところでやるもの”という認識になっている。もっと飼い主も専門家も関わっていかないと、ブリーディングが日本の中で成熟していないのではないか」と投げかける。

その上でペットショップがなくなることについては、「家庭だけで良い繁殖を行うのは、医療などの面でも難しい部分はあるが、全然いいのではないか。それが形態が変わるということだ」との見方を示した。

ひろゆき氏は多頭飼育の懸念を指摘。「ドイツの場合、1匹を飼うのに年間いくら、2匹目、3匹目はいくらという法律があり、余裕がないと多頭飼育できない環境がある。ペット産業の頑張りでは難しく、やはり法律の規制がいると思う」とする。

細山氏は「法律の改正は必要だと思うが、難しいのが行政のリソースが足りているかどうか。駄目なことを裏でやっていた場合、それを見に行ける調査員がいるかというと、そうではない部分もあるだろう。法律としてきちんと必要なものは整備するという大前提で、リソースと財源をどう持ってくるかという話になってくる」と述べた。(『ABEMA Prime』より)