NTTコミュニケーション科学基礎研究所(CS研)の最新の取り組みを紹介する「NTTコミュニケーション科学基礎研究所オープンハウス2024」が6月24日から3日間、NTT西日本オープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE(クイントブリッジ)」で開催された。

NTTの研究開発は4つの総合研究所で行われ、それらに属する14の研究所で構成されているが、CS研は関西唯一の研究所で、オープンハウスは1995年から毎年開催されている。

以前はCS研がある「NTT京阪奈」で開催していたが、2023年から大阪市内の京橋にあるQUINTBRIDGEを会場にしており、2024年は「データと学習の科学」「コミュニケーションと計算の科学」「メディアの科学」「人間の科学」という4つのテーマで、最先端の研究成果を中心に22の展示が公開された。

研究所の所長を務める納谷太氏は「当研究所は設立時から『こころまで伝わる』コミュニケーションの実現を目指し、人間と情報の本質に迫る基礎理論の構築とICT社会に変革をもたらす核心技術を創出している」と紹介。研究対象は電話事業に関連する音声をはじめ、画像、信号などのあらゆるメディアに加え、機械学習、データサイエンスといったものに加え、生体信号や人間の五感、脳のメカニズム、行動心理学といった幅広い分野が含まれる。

展示内容も幅広く、大規模なインフラ障害の発生率をインフラ設計から求める技術などのほか、マイクを使わず楽器の音をレーザーで可視化する、話し声をリアルタイムで変換するといった最新の研究内容から、量子コンピュータや数学基礎理論に関するものや、医療に関わるものまであった。

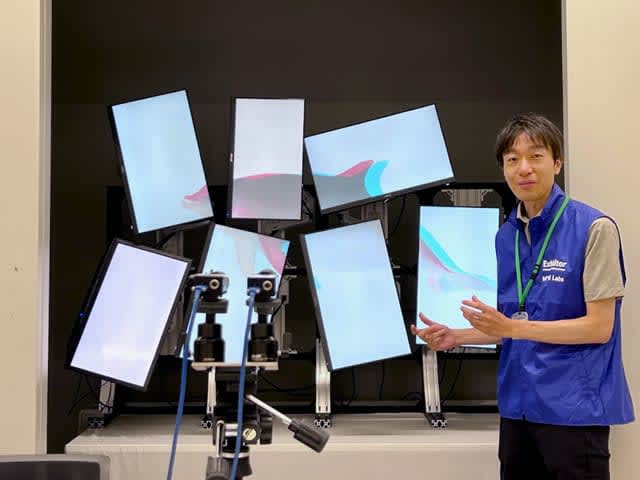

実用化がすぐにできそうな研究としては、サイズがバラバラで配置も隙間がある複数のモニタで、1つの映像を立体視させるというものがあった。人に備わる視覚情報を補完するメカニズムを利用して、映像が欠けている部分を補わせることで巨大な表示が可能になる。

モノクロのイルカが空間を泳ぐというシンプルなアニメーションで、赤と青のフィルムを貼った立体メガネを使用する形で展示されていたが、改良すればカラー表示や、立体メガネを使わない方法も可能だという。スマホやタブレットなど規格がバラバラなモニタを組み合わせられ、故障しても取り換えが効くといった利点があることから、イベントや教育現場での利用が考えられる。

もう一つ、スマホを手に持ってぐるぐる回すだけで運動スキル(器用さ)が可視化できる研究をミズノと行っており、これまで特別な機器を使用していた検査が手軽にできることから、トレーニングやリハビリなど幅広い応用が期待できる。なお、研究では左利きから右利きに矯正した場合、その影響が足にも出るといった意外な結果もわかったという。

人間科学に関する研究も多く、子どもの絵から親密度を測定したり、熟練音楽家の演奏スキルを分析したり、社会での人々のつながりを安全に記録するといったものの中には、将来アプリ化してコミュニケーション支援につなげることを目指すものもあった。また、8週間かけて行われるリアルな対話から人と人が仲良くなる過程を分析する研究は、チャットボットの開発につながる可能性があるとしている。

CS研企画担当主席研究員の川西隆仁氏は「CS研は人間とコンピュータをつなぐコミュニケーション科学を研究するため、人間科学と情報科学を研究の2本柱にしており、それは設立当初から変わっていない。採用する人材もこの分野を増やすといったことはしていないが、社会的にも人間科学と情報科学が進んできたことで、採用でマッチする方が増えているとは感じている」と説明する。

研究内容は5年ぶりに再開されたという講演形式でも紹介され、今後、オンラインでも公開される予定だ。